La mañana es fría y desapacible. Lo intuyo por el color gris del cristal empañado en la ventana de la cocina. El humo de mi café, casi hirviendo, lo empaña aún más cuando me acerco para comprobarlo. Así es; el día también es gris como ayer y como casi todos desde que llegamos aquí.

Estamos en noviembre. Aquí parece que siempre es noviembre.

Oigo a mi hija que habla con su madre en el dormitorio. Pronto saldrán para ir a la escuela. Comienza otro nuevo día de trabajo en el que sigo vivo a pesar de la advertencia, casi amenaza, que me escupió a la cara el capitán cuando desprecié su tentadora pero interesada oferta: ¿No aceptas… novato? Pues irás al norte para que te maten de un tiro en la cabeza en cuanto pongas un pie en la calle.

¿Matarme a mí?, pensé. ¿Por qué? No quise darle la satisfacción de comprobar la preocupación que me causaba y abandoné su oficina.

No tengo ningún miedo. No soy un cobarde pero sé que ronda el peligro y antes de salir, miro discretamente por todas las ventanas para comprobar si hay alguien al acecho. Si así fuera debo conseguir darles esquinazo o encontrar la mejor opción para enfrentarme a ellos intentado tener a mi favor el factor sorpresa. Lo que sea con tal de no dejar una viuda joven y una niña pequeña huérfana de padre.

El corazón se me acelera cuando oigo el tableteo de un arma automática, el sonido de un motor que ruge y a través de la ventana veo cómo un coche grande huye a gran velocidad.

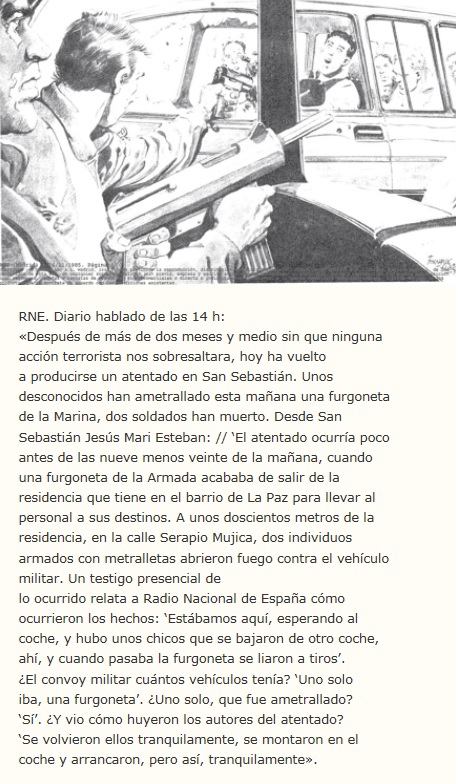

Después de palpar la pistola que llevo en la cintura, bajo rápidamente las dos plantas para salir a la calle. No hay nadie y observo la furgoneta gris atravesada en el centro de la avenida. La puerta del conductor permanece abierta. Tumbado en el suelo, el joven que la conducía mueve las piernas y parpadea con los ojos en blanco. En su cráneo hay un gran agujero del que brota sangre que lentamente se extiende por el asfalto. Mis dedos encuentran pulso en su cuello pero sé que le restan pocos minutos de vida.

Por la ventanilla abierta puedo ver el cuerpo de un soldado acribillado a balazos y la pequeña pistola que portaba caída en el suelo. De nada le ha servido intentar defenderse.

Otros dos marineros permanecen inmóviles tumbados detrás. Uno más grita como un loco con las piernas ensangrentadas. El soldado que ocupa el asiento delantero permanece como petrificado con las dos manos apoyadas sobre el salpicadero. Cuando reacciona me suplica con vehemencia que no le mate sin responder a mis preguntas sobre su estado; grita histérico: ¡No me mates, no me mates…! Me confunde con uno de ellos al comprobar que empuño una pistola.

¿Los esperaban a ellos?, o venían a por mí. Nunca lo sabremos. La fiera ha cobrado finalmente una presa.

No sé qué debo hacer. No deseo alejarme pero me aparto unos metros para salvar la esquina del edificio con la mirada. Mi esposa asoma medio cuerpo por la terraza intentado averiguar qué ocurre. Quiero que me vea para que sepa que estoy bien. Por señas le indico que llame por teléfono; ya sabe a qué número. Comienzan a aparecer unos pocos curiosos que se apartan aterrorizados por la escena mientras, a lo lejos, se oyen sirenas de vehículos que se acercan.

Una mujer joven llega corriendo y se detiene horrorizada a pocos metros. Su rostro es la viva imagen del pánico. La conozco; es madre de una niña compañera de clase de mi hija y esposa del marinero acribillado en el interior de la furgoneta. Intento que no llegue hasta ella interponiéndome en su camino y consigo sujetarla justo antes de que caiga al suelo desvanecida. Ya ha llegado la Policía acompañada de una ambulancia para atender a los que aún siguen vivos; el cadáver del suelo ha sido cubierto con una manta.

Debo hacerme cargo de la mujer que va recuperando el sentido y la acompaño en silencio hasta mi vivienda para no dejarla a solas. Mientras camina con lentitud, mira al suelo y llora con amargura. Oculta su rostro con las manos y repite en voz baja una y otra vez: ¿Por qué? ¿Dios mío…? ¿Por qué?

Ninguna bandera merece una vida humana. Lo pensé entonces y lo he pensado durante toda mi vida. Miro la sangre de mis manos y la imagen de la muerte golpea mis sienes.

Me dirijo a su casa para interesarme por su hija. La puerta está abierta. Alguien la acompaña junto a su hermanita bebé. Las llevaré a mi casa con su madre y a las mayores a la escuela, para intentar que lo ocurrido les afecte lo menos posible.

Primero debo inspeccionar mi coche, ponerlo en marcha y recorrer varios centenares de metros como suelo hacer antes de que alguien más lo ocupe, para evitar que todos volemos despedazados por los aires.

El empleado de la portería es una buena persona. Me requiere para que entre en su vivienda y me advierte de que, desde las terrazas, he sido observado por muchos vecinos de la zona. Ahora que saben lo que soy teme por mi vida. Se lo agradezco y le pido que no se implique para que nadie pueda considerarle un confidente y con ello le haga pagar también con la suya.

Es cuestión de tiempo. Tarde o temprano todos quedaremos al descubierto.

Irás al norte para que te maten de un tiro en la cabeza en cuanto pongas un pie en la calle.

Según dice mi esposa por teléfono, esta tarde llegarán los familiares de la nueva viuda para llevarla de vuelta a Galicia junto con sus hijas. Espero regresar vivo a primeras horas de la tarde. Si es así, esta noche volveremos a hacer el amor como si fuera la primera vez. Como si nada existiera. Como si fuera la última…

— Fin —

Calle Serapio Múgica. San Sebastián.

Calle Serapio Múgica. San Sebastián.

II Concurso de Historias del trabajo

II Concurso de Historias del trabajo

OPINIONES Y COMENTARIOS