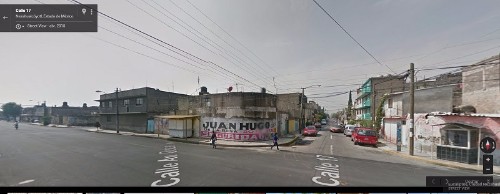

Desde niño amé la lluvia. En la Calle 17 de la colonia Las Águilas, Ciudad Netzahualcóyotl, no había drenaje. Uno debía hacerse de un camino de rocas para no mojarse los pies y llegar a la otra orilla de los miles de lodazales. Se producían extensos espejos que reflejaban el sol y generaban vida. Debajo de la nata de algas verdosas que flotaban eternas se escondían animales fantásticos mitad de tierra, mitad de agua. Renacuajos les decían unos pero yo les llamaba Anfipecios.

A veces las torrenciales tardes nos daban treguas y podíamos salir a pescar anfipecios. La vida transcurría con la velocidad de la impaciencia del enamorado pero un día todo cambió: Betín, Chato, Nar, Ever, Higinio y yo apostamos 50 canicas a ver quién capturaba más batracillos. Yo me concentraba en un punto y allí escarbaba hasta hallarlos.

El ojo del cielo empezó a evaporar el agua con suma rapidez. Detuvimos la faena. El aire se tornó vidrioso. Columnas de vapor se elevaban por doquier. Ever huyó. Betín y Chato siguieron, igual que Nar. Solo Higinio y yo intercambiamos miradas. Él avanzó hacia mí, ladeando su bote y asiéndolo con el pulgar mientras arrastraba su única pierna buena que apoyaba en su muleta. Y diluviaba tanto que en medio de esa laguna se formó un agujero que en segundos creó un remolino.

Betín y Chato lograron sacar entre los dos un sapo del tamaño de una pelota. Pero se asustaron y el animal se les escapó. Nar se fue tras de ellos. Nosotros aún podíamos ganar. Seguimos.

Seguía lloviendo. La mamá de Higinio sólo salía por las noches. Mi madre había ido al mercado, nadie podía decirnos nada. El remolino crecía y crecía. Pensamos que se detendría pero no sucedió. Al contrario se transformó en un hocico de tierra y empezó a rugir.

Higinio y yo empezamos a arrojar piedras para llegar a él, atraídos por esa bocaza por donde se escapaban los espejos líquidos con nuestras presas. Higinio era osado como ninguno, amaba el peligro casi tanto como yo amaba ver llover. Cada quien por su lado arribamos a la circunferencia. Al asomarnos vimos la maravilla:

Estábamos encima de un domo. Debajo una civilización de anfipecios. Todos nos miraban con horror, todos señalaban hacia nosotros, es decir, hacia su «cielo». Todo pasó en un segundo: Higinio les gritaba, pero yo no podía escucharlo; el agua empezaba a despeñarse y caía en cataratas hacia ese extraño lugar debajo de nosotros. De una montaña de ese sitio salió un rayo de luz que alcanzó a Higinio quien antes de convertirse en un anfipecio me miró con ojos tristes y fue tragado.

No recuerdo más. La negrura me succionó. Nadie supo nada de él desde entonces. Sólo la «loca de la 17» sabía qué le había pasado a nuestro amigo. Cada noche Doña Loca se acercaba a mitad de la calle y escarbaba incansable, no sé si con la esperanza de hallar a su hijo o de alcanzarlo…

FIN

I Concurso de Historias de la calle

I Concurso de Historias de la calle

OPINIONES Y COMENTARIOS

comments powered by Disqus