CON LA NEGRITA NO

Usaba faldones largos y pantuflas de lana, en invierno y en verano. Caminaba despacio, muy despacio, y para nosotros era la encarnación de la vejez aunque nadie, ni siquiera ella misma, sabía cuántos años tenía.

– Yo no sé cuándo es mi cumpleaños ni cuántos años tengo.

Eso nos decía cuando, intrigados, le insistíamos en que eso no podía ser verdad, no podía. Pero lo era. Nacer a inicios del siglo XX en el pueblo perdido de El Carmen, un reducto de descendientes de esclavos negros al sur de Lima, lo hacía totalmente verosímil. Sabía, eso sí, que era la última de diez hermanos cuyos nombres recordaba perfectamente: Cosme, Abel, Juana, Amador… una retahíla que le hacíamos repetir una y otra vez por lo extraño que nos sonaban esos nombres.

Era la única sobreviviente de una prole, no muy diferente a tantas que crecieron alrededor de las haciendas algodoneras del sur del Perú, que trabajaron primero como esclavos y luego, a mediados del siglo XIX, en condiciones que no sé cómo llamar. ¿Semi esclavitud? Los hombres recolectaban el algodón cuando eran apenas un palmo más altos que el mar de arbustos leñosos con motas blancas, que a lo lejos parecían una extraña sábana en medio del desierto. Algunas mujeres -las más afortunadas, según creían- trabajaban en las casas de los hacendados y amoldaban su vida a los vaivenes de la familia. Cocinaban, cosían o criaban niños según se las necesitara y a eso dedicaban toda su vida.

-¿Entonces tampoco tienes partida de nacimiento?- insistíamos con incredulidad, preocupados sobre todo porque no tenía un día para celebrar su cumpleaños.

-No tengo –lo decía con una mezcla de fastidio y resignación-. Y ya no me pregunten tanto, qué chicos tan cargosos -refunfuñaba.

Seguro que su nombre, Guadalupe, era la confirmación de que nació un 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe. Pero hasta eso se diluía en la bruma extraña de su vida antes de llegar a nuestra familia, que hacía años había dejado la vida del campo.

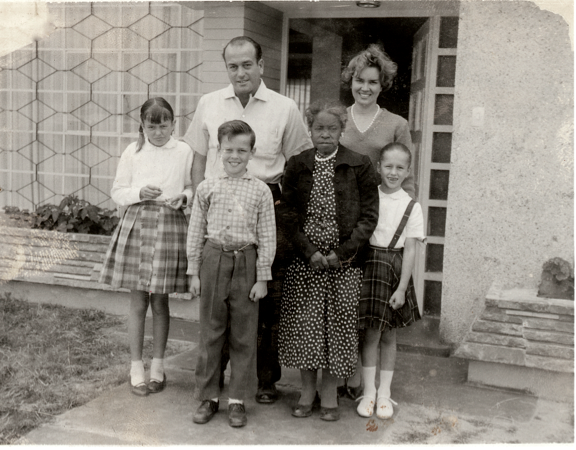

Para nosotros era Guadita, y estuvo en casa desde siempre, antes de nuestra llegada, antes del matrimonio de nuestros padres, antes, incluso, del nacimiento de nuestro padre. Llegó a casa de los abuelos en la víspera de su nacimiento para ocuparse de él y a eso dedicó la vida entera. Su lugar en la familia era raro, lo pienso ahora, pero entonces era parte de nosotros simplemente. No era una criada “cama adentro”, como solía llamarse a quienes trabajaban y dormían en casa, pero tampoco era la tía soltera como tantas en esos tiempos, arrimadas a casa de quien les diera cobijo. Existe una foto de familia donde estamos todos: papá, mamá, hijos y Guadita.

Su presencia era permanente, en sus manos heladas tirándonos del pie bajo las sábanas para despertarnos en la época del colegio, o en su silueta a media luz, cuando por las noches en los fines de semana, aguardaba a que nuestros padres regresaran de la calle para irse a acostar. También en sus regaños: siempre tuvo mal genio y con nosotros se sentía con la libertad de echarnos la bronca a su gusto.

Una tarde de verano que recuerdo como inmóvil, de aceras calientes y calles vacías paralizadas por un calor bochornoso, un día extraño con la rutina trastocada porque nuestro padre se recuperaba en el hospital de una operación súbita cuyo riesgo ya había pasado. Una tarde de aburrimiento, saturada por horas de televisión, mirando sin ver por la ventana, hastiada como solo pueden estarlo los niños, estábamos solas en casa, Guadita y yo.

En mis 11 o 12 años, el mundo entero tenía un orden sin asomo de dudas. Las jerarquías, los principios, las personas, todo tenía un lugar, tan firme que ni siquiera surgía una tímida crítica y menos algo que se pareciera a una oposición.

Todo sucedió muy rápido, un encuentro casual. Vi por la ventana a mi tía Maggie salir de su casa a pocos metros de la nuestra, y subirse a su coche, bajé corriendo a darle el alcance

– Tia Maggie, quiero ir al hospital a ver a mi papá. ¿Me podrías llevar?

La tía Maggie conducía un coche beige impecable, de esos enormes y pesados que se veían entonces. Jamás me interesaron las marcas, por eso no sabría decir si era un Chrysler o un Cadillac o cualquiera de esos, pero era sin duda un coche caro, de morro muy largo y asientos de cuero.

Mientras corría a casa a avisarle a Guadita que me iba a ver a papá con la tía, me surgió la idea de ir también con ella, sí Guadita y yo lo sorprenderíamos en el hospital… ¿por qué no?

-Corre, corre que nos vamos al hospital, pero rápido que nos están esperando- y salí volando a dar el encuentro a la tía que aguardaba frente a casa. Guadita salió detrás de mí secándose las manos con un trapo de cocina, apurada con sus pasitos cortos y sus pantuflas de lana.

Al abrir la puerta del coche vi una mueca extraña en la cara de la tía Maggie, que observaba a Guadita acercarse. Era un gesto entre sonriente y desdeñoso. Una mueca que con el tiempo recuerdo como zafia y obscena.

– Ah no… con la negrita no, porque me ensucia el coche.

Fueron unos segundos de confusión hasta darme cuenta de lo que ocurría. Temí que Guadita la hubiera escuchado pero no, no la había escuchado, eso creo al menos. Y por primera vez, sin saber qué me pasaba, cerré la puerta del coche con un golpe seco.

-Entonces yo tampoco voy –le dije-, dando media vuelta.

Mientras regresábamos a casa a su ritmo lento, murmuré alguna explicación estúpida y deshilvanada para justificar el brusco cambio de planes, pero no pareció entenderlo y menos aún querer saberlo. Para mí fue diferente, se abrió una grieta, la primera en el mundo ordenado e inmóvil en el que había vivido.

IV Concurso de Historias de familia

IV Concurso de Historias de familia

OPINIONES Y COMENTARIOS