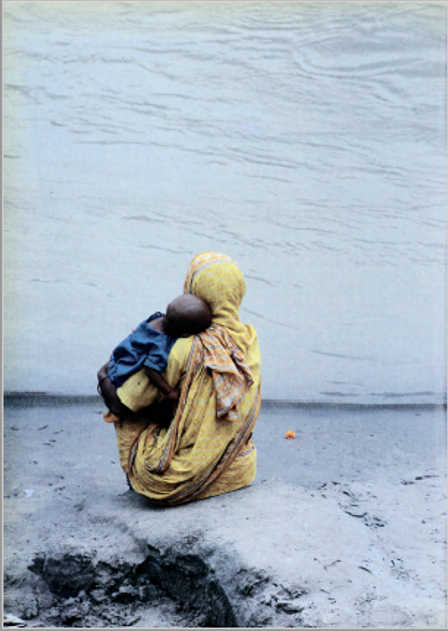

Se sentaba en la roca con forma de tortuga gris y me abrazaba. Unas pocas veces me dijo que pronto me zafaría de sus brazos, pero yo no lo entendía, escondía mi cabeza en su cuello y aspiraba su olor.

Permanecíamos en silencio, miraba cómo sus ojos se mecían en el imparable vaivén del agua, y a veces, también me ocurría a mí.

En medio de nuestro silencio, mi pequeño corazón latía rítmicamente una y otra vez, y creía que se acompasaba al de mi madre. Le pregunté dónde terminaba el mar. Sonrió. Yo sonreí a la vez sin saber por qué. En el cole vi un globo terráqueo del mundo, redondo, que giraba sobre un pie, y no encontré el final del océano porque rodea a los continentes por todas partes, donde uno acaba empieza otro. El mar no tiene principio porque no tiene fin. Igual que el tiempo que nunca para, a un ritmo continuo, cuando acaba un segundo empieza otro y otro, eso me dijo ella. Como las olas. Como los latidos.

Al principio íbamos una vez a la semana, a mí me gustaba porque ella era más accesible que el resto del tiempo. Se sentaba en esa roca. Siempre la encontrábamos allí para ella, esperándola. No recuerdo cómo se convirtió en un ritual diario.

Por las tardes jugaba en el parque que había junto a la playa con Trencitas y los demás niños. Nuestra casa estaba a unas pocas manzanas. Cuando veía a mi madre en el paseo marítimo camino de la roca, envuelta en su pañuelo amarillo como el atardecer, salía corriendo para ir con ella. Solo Trencitas se daba cuenta, y me miraba alejarme durante un segundo sin comprenderlo. Así hasta que pasaron los años, uno tras otro.

Ya no cabía en el regazo de mi madre, pero me sentaba en la arena junto a ella. Casi nunca hablábamos. Por eso recuerdo los días en que sí lo hacíamos. Le hablé de la clase de matemáticas, el infinito tampoco tenía ni principio ni final, no era más que un ocho tumbado, podías repasar el símbolo una y otra vez sin levantar el lápiz, infinito. Ya existía antes de que los matemáticos le pusieran nombre, como el tiempo.

Un día, Trencitas, que ya hacía tiempo que llevaba el pelo suelto, me besó, y no vi cómo el sol comenzaba a decaer. Me obnubiló y solo pensaba en volver a besarla. Un mes después, o quizá algunas semanas más, recordé a mi madre en su roca. Llegué a la orilla temeroso de no encontrarla allí, pero ya desde lejos divisé el bulto amarillo de sus ropas, y que tenía a un niño pequeño entre sus brazos.

Me quedé paralizado creyendo que veía un sueño, después, que me había transportado a una escena del pasado. Mis piernas comenzaron a aproximarse por propia iniciativa sin hacer ruido. Un paso tras otro. Cuando comprendí que abrazaba a un muñeco, un muñeco de goma, no pude acercarme y me senté a su espalda, a unos cuantos metros a observar en silencio.

Y así fue a partir de entonces. Yo no sabía si ya no me necesitaba y por eso tenía el muñeco, o si tenía el muñeco porque me necesitaba.

Empecé a ir por la mañana algunos días en que la masa de agua me atraía, o quizá era el silencio, o la soledad. A escondidas para que ella no se perturbase. Sabía que le reconfortaba hacer como que esperaba a alguien que nunca iba a venir. Estábamos solos. Mi madre no tenía madre, ni padre, ni marido. En casa cantaba mientras barría o cocinaba, todos en el barrio la saludaban con una sonrisa cuando íbamos al mercado.

Yo sabía que ese momento era su bálsamo, en él guardaba su locura, su espera de la nada.

Y yo también lo necesito ahora, como recorrer con el dedo un infinito que ni se cierra ni se abre.

Fotografía de la revista The Unesco Courier, April 1991, perceptions of time.

IV Concurso de Historias de familia

IV Concurso de Historias de familia

OPINIONES Y COMENTARIOS