Me remonto en la memoria a mi niñez…

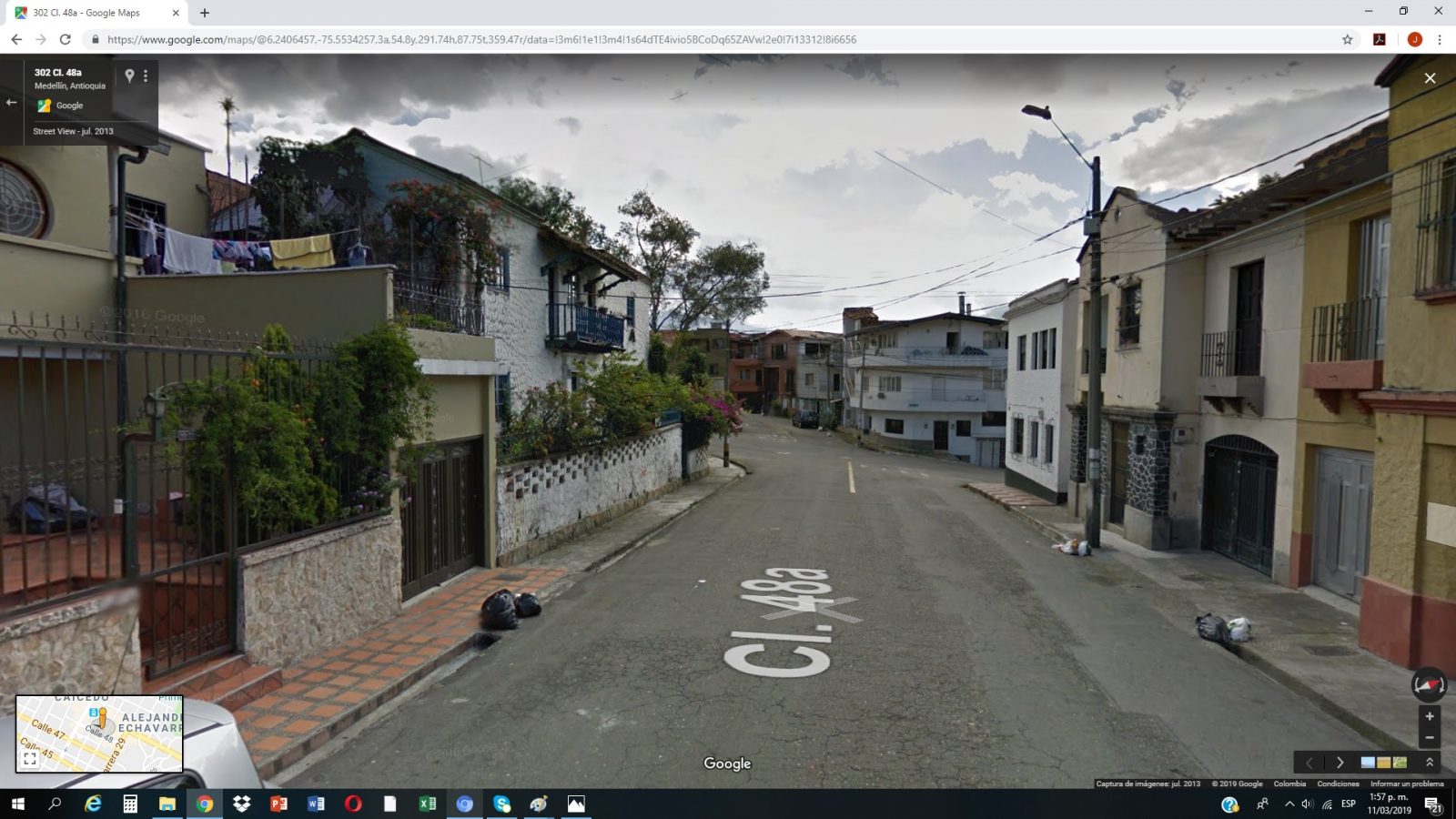

Es domingo en la mañana y el desayuno aún reposa en el estómago. El cielo se torna de un sutil azul marino y el Sol se precipita sobre el gris asfalto de una calle holgada y tranquila, adornada de casonas imponentes, con frondosos antejardines, perros guardianes y balcones bucólicos poblados de melenas y plantas trepadoras. El cuerpo empieza a emanar un éter místico; parece entender que se avecina la cita más esperada de la semana: el “picadito” de la cuadra. Así pues, sólo basta que salga el flamante dueño de la pelota, para que los demás comensales empiecen a brotar de sus madrigueras en estampida animal. Al cabo de unos minutos ya está dispuesto sobre el duro cemento un bosque de piernas; ágiles, flacas, elásticas, fofas, prestas a adivinar la veleidosa voluntad de aquel ente misterioso, cuya textura magnética provoca una avalancha de sensaciones casi metafísicas. A la par, ya está ubicada en primera fila la parroquia en pleno.

… Y ahora sí, ¡qué ruede la pelota!, pues no hay mayor alegría que ir tras esa voluptuosa masa bajo el influjo mágico de su redondez, en una danza loca de siluetas desgarbadas, imbuidas por el espíritu del jogo bonito. Se juega con aspereza, ostentando la testosterona signo de la edad, eso que los uruguayos llaman “garra” y los argentinos, “huevo”, pues en épocas de escasez el orgullo funge como tesoro. Pero también se exhibe lealtad y nobleza deportiva. Lo más usual es jugar con pelotas hechas de carey, lo que le da cierto grado de complejidad al desarrollo del juego, pues en épocas de vientos fuertes, por ejemplo, la pelota traza una curva pronunciada, a la manera de la Folha Seca, otrora patrimonio exclusivo de los brasileños. Nunca se da una pelota por perdida. Se corre sin descanso, con la certeza de que en algún giro del destino aquel bulto caprichoso quede imantado al pie, lo que da lugar a una frenética huida rumbo el arco contrario cual Maradona enfurecido, esquivando rivales, postes, árboles, traviesas mascotas y hasta viejitas encorvadas, pues el juego individual prevale sobre el colectivo, máxime sabiendo que un ramillete de lindas señoritas forma parte activa del respetable público, arengando a sus ídolos de domingo en la mañana. Dada la agreste geografía del campo de juego, nunca es buen negocio jugar en modo Neymar, digamos nivel avanzado, ya que un súbito “piscinazo” o una función de volteretas acrobáticas implican un serio riesgo para la integridad física del artista en ciernes. Algunas veces, en días harto calurosos, aparece una santa matrona con un monumento refrescante entre sus manos: una jarra de limonada con hielo, que marca el intermedio de la contienda. Luego de un breve descanso, ya con la sed saciada, las caras todavía rubicundas, y el sudor brotando a cántaros, se procede a continuar con la febril disputa, pero esta vez amenizada por la banda sonora de Rocky IV, la cual resuena desde un bafle dispuesto en lo alto de un balcón, disparando aún más los ánimos de los imberbes atletas, ad portas de la más épica vorágine balompédica… Hasta que, fruto del cansancio dada la intensa y valerosa lucha, se pronuncia una sentencia liberadora, sin importar cómo esté el marcador parcial en aquel instante: “el que haga el último gol gana”, el santo y seña que conjura la extrema fatiga y hace entrar en éxtasis a la muchachada, que se lanza en pos de su quimera personal, de la aventura heroica, del sueño del pibe, describiendo patrones caóticos de movimiento, algo así como la versión macondiana del primitivo Calcio florentino, donde una villa se jugaba su honor en detrimento de la otra. Al terminar el juego, cada quien parte hacia su casa exhibiendo una luminosa sonrisa de oreja a oreja, con la satisfacción del deber cumplido. “En la tarde nos vemos para la revancha”, exclaman todos en destemplado coro, mientras el rumor del viento refresca sus encendidos rostros, y un venerable jubilado de bigote espeso y expresión severa los atraviesa con su mirada inquisidora, pues aún retumba el eco metálico de un tiro libre mal cobrado en la desvencijada puerta del garaje de su casa.

¡Qué bello era el fútbol de la calle!, fútbol auténtico, de potrero, de caras sucias y pantaloncitos cortos; fútbol en estado puro: fábrica de futuros genios, magos del balón, amos y señores de las canchas; fútbol artesanal, que invita a la nostalgia, al desenfado, a la inocencia. ¡No había paisaje más gratificante que una multitud de jóvenes en plena algarabía!, persiguiendo en una carrera impetuosa, anárquica, alborozada, como potros salvajes desbocados sobre una llanura infinita, a ese cuerpo esférico, de espíritu indomable y naturaleza sensual, con el firme propósito de empujarlo hacia su destino poético e innegociable: el arco rival. Había quienes pisaban la pelota con delicadeza, como amasando con sus pies un tesoro invaluable. Otros la taladraban con descortesía y apatía, en una clara muestra de insensibilidad futbolística. Algunos la mimaban con ternura, como si se tratase de la musa de sus sueños. Unos tantos la idolatraban en silencio, y la tomaban prestada para sí, no soltándola bajo ningún motivo. Otros se limitaban a verla vagar sobre el asfalto, temiendo un encuentro cercano que delatase su defectuosa técnica. Y también estaban los que se debían conformar con cubrir el ancho del arco (con los pies), dudosa distinción reservada para los menos talentosos o los más voluminosos. Pero sí había algo en lo cual todos estaban sintonizados: el amor incondicional por el juego, sometidos a su inescrutable dictadura, a la hora y el día que fuera, sin tener en consideración las adversas condiciones climáticas. No importaban los tenis rotos, ni los exámenes finales, ni los bolsillos vacíos, ni las heridas del alma. Sólo bastaba una pelota de carey, una calle amplia y un grupo de amigos verdaderos, dispuestos a hacer el gol de sus vidas.

IV Concurso de Historias de la calle

IV Concurso de Historias de la calle

OPINIONES Y COMENTARIOS