A la señorita Filomena Waite, bibliotecaria de la Miskatonic, le molestaban tres cosas: el polvo que formaban los volúmenes cuando venían de donaciones rurales, la gente que no devolvía los lápices, y que los investigadores pronunciaran Zanthu con ese entusiasmo de turista que se aplaude a sí mismo.

Me lo había advertido el primer día: “Aquí, profesor, los nombres viejos no se llaman. Se visitan. Como a los parientes con dinero”. Yo era, desde hacía dos semanas, profesor invitado en el Departamento de Filología Comparada, especializado en un humanismo provinciano que en las actas se resumía como “alemán académico de decoro”, y que en verdad consistía en descifrar el humor que late bajo las frases más serias.

Había publicado un librito, Sobre la risible gravedad de Thomas Mann, que me valió invitación, viaje y una habitación con calefactor caprichoso en la pensión de la señora Pritchard.

Akham era una ciudad que amanecía con nieblas de piense usted lo que quiera. El otoño, esa estación devota de los lectores, se había parado a mitad, como si el calendario se hubiera distraído.

La gente, con una paciencia de hormiga, hablaba del “año sin primavera”, lo cual explicaba la desconfianza general hacia las plantas. Los viveros cerraban al atardecer; nadie compraba lirios. A falta de flores, se cultivaban rumores.

De tarde, por consejo de Filomena, frecuentaba la sala de incunables, donde el silencio se pega a las mangas como pelo de gato. Allí conocí, una de esas tardes de lana, al caballero que se presentó como Sr. “Torre”. Las comillas estaban incluidas en su tarjeta y en su voz, lo que indica un oficio de bordes.

Era un hombre de mi estatura, ya con la frente navegada por entradas, chaleco que no era de su talla y una predisposición a los gestos grandilocuentes, como los prestidigitadores de barraca que logran sacar de una chistera un resfriado.

—Tratante de secretos —dijo, y a mí, que creía agotadas las posibilidades de un empleo indecoroso en Arkham, me pareció de una franqueza encantadora.

Se sentó sin ser invitado, como quien sabe que la cortesía es un secreto desocupado, y desenrolló sobre la mesa un pliego de papel cebolla con un mapa que sólo indicaba flechas y palabras como “aquí no” y “más tarde”. Apreté la mandíbula para evitar una sonrisa. Nada me exaspera tanto como un misterio prematuro.

—Usted es hombre leído —continuó—. Y discreto, supongo. En mi oficio controlo los usos. Mi mercancía tiene tres. Y no hay reposición sin riesgo.

Créanme que, viniendo de una biblioteca, la contabilidad de los usos me pareció natural. Un libro se consulta tres veces antes de confesar su temperamento. A la cuarta, se esconde.

—No colecciono secretos —dije—. Me bastan los de mis compatriotas.

—En eso nos parecemos. Nada entusiasma tanto a un secreto como hacerse pasar por un alemán. Le propongo una colaboración. Usted traduce lo que haya que traducir. Yo le acerco lo que haya que acercar. A cambio, usted me concede, digamos, prioridad moral sobre aquello que descubramos.

—¿Es un contrato metafísico?

—No me insulte. Es un negocio.

Los negocios en Arkham son como los botes salvavidas: todos saben dónde están, nadie quiere estrenarlos.

Acordamos, para no perdernos en la dialéctica, pasar del preámbulo al capítulo primero. Filomena, en un descuido que pareció a la vez casual y enigmático, dejó sobre mi mesa un volumen encuadernado en piel con el título manchado por varias manos.

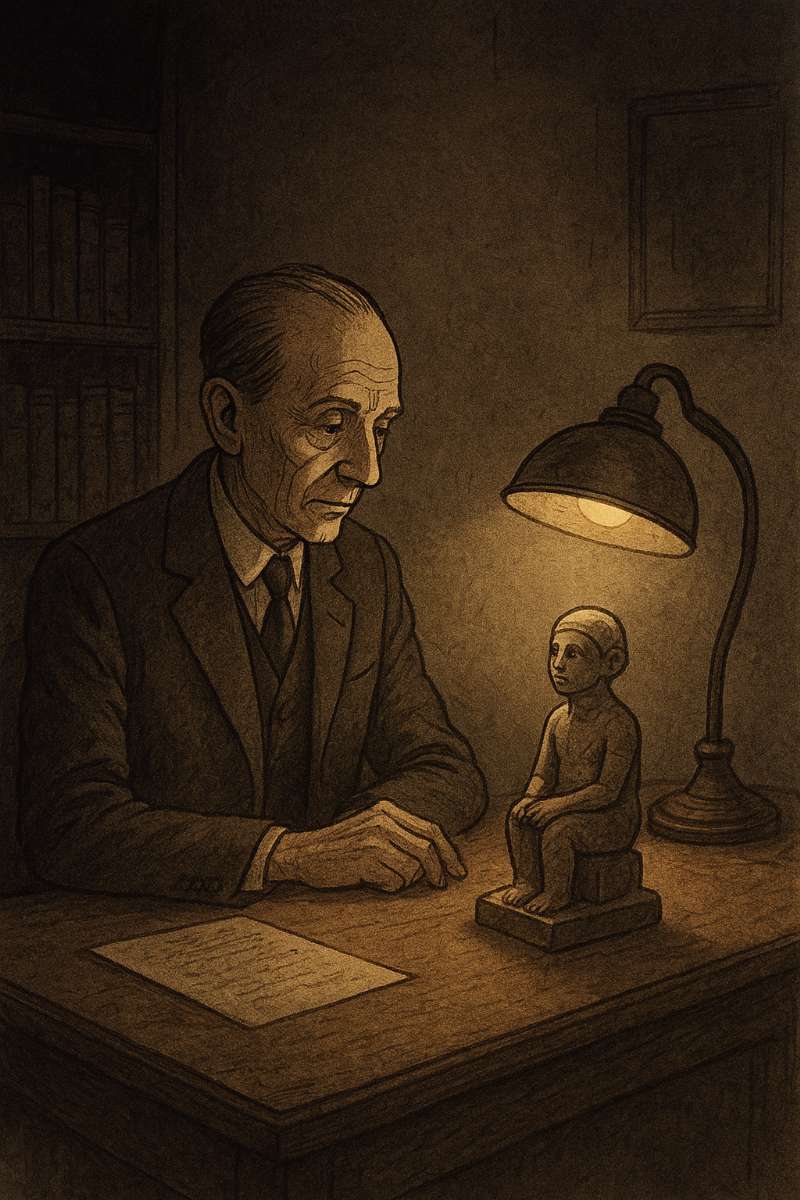

Tenía dentro una ilustración rara: un sujeto de sombrero tocado por una luz oblicua contemplaba un ídolo diminuto con ojos de esmeralda. El pie de imagen, en tinta verde, decía: En una encrucijada. Si he de ser sincero, el título me fastidió.

Las encrucijadas es mejor reconocerlas en retrospectiva; cuando uno llega a la intersección con una señal que lo anuncia, la falsa modestia ya ha hecho su daño.

El Sr. “Torre” se inclinó sobre el dibujo como quien reconoce al pariente que siempre llega con la mano llena y la sonrisa vacía.

—Aquí está —murmuró—. Mi dilema favorito.

No pude evitar la tentación profesional:

—¿Cómo puede ser favorito un dilema? A lo sumo será frecuente.

—Profesor —replicó, con ese tono paternalista que enciende a las bibliotecarias—, la vida no es un problema que se resuelve. Es un mazo. Usted mira las tres, o seis, o nueve primeras cartas, elige una como si comprendiera, y luego baraja. El dilema está en si actúa ahora y paga, o espera y se lleva tres promesas.

Noté, en ese momento, que el caballero olía a tinta vieja. La tinta vieja es un perfume que la gente honesta no desprecia, pero evita.

—¿Y qué carta quiere usted que elija?

—No yo. Usted. Pero con mi lámpara. Y recuerde: entre las cartas que mire, siempre hay al menos una debilidad. Si la reconoce, la roba.

Sonreí con profesional orgullo. Los filólogos tenemos práctica en robar debilidades: son esa partícula equívoca, ese giro rencoroso que el autor deja caer por fatiga o por vanidad.

Fue innecesaria la ceremonia de iniciación. Esa misma tarde caminamos hasta el barrio Flagg, donde el río hace ver que corre pero en verdad recuerda. El Sr. “Torre” llevaba su lámpara en un tubo de cuero. No era lámpara literal. Era una especie de cilindro que, al girarse, proyectaba un círculo blanquecino sobre el objeto elegido. Me aseguró que no quemaba. Me aseguró también que, a los ojos del círculo, todas las cosas se volvían sinceras. Pensé en el matrimonio.

Nos detuvimos ante una casa de pensión, no mucho mejor que la de la señora Pritchard. Bajo el alero alguien había clavado un emblema de metal con forma de torre. No era discreto.

Tampoco lo era el inquilino al que buscamos: un señor de acento portorriqueño que se presentaba como coleccionista de figurillas rituales. No citaré su nombre. Soy académico, no novelista judicial. Aun así, nunca olvidaré el brillo de sus ojos cuando la lámpara del Sr. “Torre” hizo foco sobre el ídolo pequeño del dibujo. Era un niño de piedra con los dientes mal contados.

—Esto no es para ustedes —dijo el coleccionista, abrazando el ídolo con una delicadeza enfermiza—. Es una familia.

El Sr. “Torre” no discutió. Sacó un fajo de billetes y lo dejó sobre la mesa. Luego me miró. Era mi turno. Yo tenía dos opciones, me explicó con la tranquilidad de quien hace de la ambivalencia oficio: actuar en ese instante —tomar nota, examinar el objeto y, tal vez, pagar con la incautación de una parte de mi prudencia—, o diferir el gesto, perder una acción y ganar, después, el derecho a tres preguntas.

La literatura educa, pero mal. Elegí actuar en el momento. Tomé la figurilla. Estaba tibia, como la piedra que ha aprendido a olvidar las estaciones. No era pesada, pero su equilibrio era sospechoso, como el de un argumento que se sostiene por sus muletas. Bajo la lámpara, el ídolo mostró grietas finísimas que no estaban cuando lo miré a simple vista. En una de esas grietas alguien había metido una tira de papel. No se trataba de un pergamino antiguo, como soñaría el romántico, sino de un recibo de la tienda de comestibles Waite & Sons. La palabra aceite estaba subrayada. Reprimo la tentación de hacer la broma.

—¿Qué significa? —pregunté.

—Que esta ciudad se aceite antes de crujir —dijo el Sr. “Torre”—. Y que el niño de piedra tiene hambre.

El coleccionista se santiguó, o hizo un gesto equivalente en un panteón que admitía demasiados invitados. No pedí más aclaraciones. A veces es mejor preservar, en un relato, la distancia entre el objeto y su explicación. Thomas Mann decía que el burgués se alimenta de las claridades lentas, pero que el arte necesita, de vez en cuando, una indigestión.

Poco después, y por razones que el lector aceptará si alguna vez trató con filólogos, el caso pasó a mis manos. No al Departamento. A mis manos, sin actas ni colegas ni ruidos de tintero. El Sr. “Torre”, con una cortesía expedita, dejó el ídolo en mi cuarto de la pensión. Su lámpara proyectó un último círculo sobre el aparador y me advirtió: “Tres secretos. Ni uno más”.

Dormí mal y me levanté a través de un sueño donde Filomena me pedía que devolviera los lápices. Llovía, o la ciudad decidió que su manera de persignarse consistía en desprenderse de la humedad sobre la gente. En la mesa, al lado del ídolo, alguien había puesto un sobre con mi nombre. Dentro, una hoja con letra menuda explicaba que, cada año, aplicadas en el cambio de estaciones, la Miskatonic guardaba un expediente sobre “anomalías fenológicas”. Habían llamado al fenómeno “año sin primavera” para que los diarios se entretuvieran y la gente creyera que se trataba de botánica. En realidad, se trataba de algo más: cada vez que el invierno parecía ceder, la ciudad, como organismo, prefería quedarse en el entretiempo, en esa suspensión que tantas almas consideran, si son honestas, la forma más soportable de existir. La carta concluía con una frase subrayada: “El ídolo es un péndulo de piedra”. No había firma. Sólo un pequeño sello, otra vez la torre.

Comprendí que me habían reclutado. El reclutamiento en Arkham consiste en dar por obvio aquello que uno, por mínimo pudor, habría preferido ver escrito en un contrato. Es decir, el reclutamiento consiste en un secreto.

No me considero valiente. Me considero, quiero creer, metódico. Decidí que, si había de tratar con la honestidad de las cosas bajo la lámpara, necesitaría un índice. Primer secreto: el ídolo altera el ritmo del tiempo sensible. Segundo secreto: la ciudad lo usa sin saberlo. Tercero secreto: alguien cobra.

Mientras escribía, golpearon la puerta. Era Filomena, sin su armadura de bibliotecaria. Traía otra carta. En el sobre, la caligrafía del Sr. “Torre” y una tarjeta de visita con un proverbio: Cada búsqueda admite tres distancias: 3, 6, 9. Sonreí, no sin cansancio. A veces la superstición sólo es la gramática de los acontecimientos.

Bajé a desayunar. La señora Pritchard me sirvió un pan que no había decidido si ser tostada o pan. Por la ventana vi a un grupo de niños que jugaban a saltar charcos con una seriedad de funcionarios. Uno de ellos llevaba una figurita de piedra en el bolsillo. No era idéntica al ídolo, pero su gesto perezoso sí lo era: la piedra, claramente, había recordado un modo de ser juguete.

—Profesor —dijo la señora Pritchard, y sus enormes anillos chocaron como campanas—. Si va a pasar el día en la Biblioteca, cuidado de no pisar los brotes.

—¿Brotan libros?

—Brotan sustos —dijo con profesionalidad.

La ciudad, a fuerza de vivir sin estaciones, había desarrollado alergias a los cambios. Ese día parecía, sin embargo, dispuesto a concederme un pequeño favor. La Miskatonic estaba casi vacía. En la sala de incunables encontré al Sr. “Torre” de espaldas, con la lámpara sobre un globo terráqueo que giraba apenas.

—Profesor —dijo, sin mirarme—. La noche le hizo un envío. ¿Qué aprendió?

—Que el ídolo, al modo de los péndulos, disciplina el tiempo. No sé si lo acelera o lo retiene. Pero lo convierte en cosa que late bajo otra cosa. Como esas frases que Mann dejaba avanzar por trechos, para luego adormecer aquí, despertar allá.

—Preciso y ocioso —sentenció—. Pero aceptable. Debemos ahora elegir nuestra encrucijada.

Lo escuché, resignado y curioso. Había, explicó, dos modos de actuar: ir con la lámpara a la tienda Waite & Sons, donde el aceite subrayado en el recibo nos prometía—palabra suya—un “accidente lubricado”; o abstenernos esa jornada, perder una acción voluntariamente y, al día siguiente, recoger tres pistas, si quedaban todavía por recoger, entre los diarios de Arkham, la estación de ferrocarril y la consulta de un meteorólogo jubilado.

Si la vida fuera un seminario, habría elegido la segunda opción. Pero Arkham es una ciudad que se ofende con la prudencia. Elegimos ir a la tienda Waite & Sons.

El establecimiento olía a jabón sin poesía. Detrás del mostrador, un muchacho delgado parecía tener dieciséis años y el fastidio de un cartero municipal. Le mostramos el recibo. Hizo un gesto de rutina. Se supone que en Arkham los recibos saben caminar.

—Aceite —repitió—. Todo el mundo compra aceite en otoño. A nadie le gusta escuchar cómo protesta el mundo.

El Sr. “Torre” encendió su lámpara sobre los estantes. A la luz, algunas botellas se volvieron traslúcidas y mostraron, en el fondo, como un sedimento oscuro que no correspondía a ningún aceite de cocina. El muchacho, por primera vez, se sobresaltó.

—Eso —murmuró—. No es del género alimenticio.

—Ni del adelgazar —replicó el Sr. “Torre”—. ¿Quién lo compra?

—Todos —dijo, con esa sinceridad que a veces adopta la resignación—. Porque todos escuchan, de noche, un sonar de campana que no viene del templo.

Recordé entonces una frase de mi librito que, aunque celebrada por un par de críticos, me había parecido excesiva: “Toda ciudad que pierde su primavera empieza a sonar con la puntualidad del miedo”. Arkham estaba puntual.

Pagamos dos botellas. No adentraré al lector en la discusión, de sabor contable, sobre quién adelantó el dinero y quién prometió reponerlo cuando el secreto rinda. Basta decir que, en la calle, con el cielo haciendo su ruido gris, el Sr. “Torre” señaló la torre de la iglesia de St. Barnabas.

—Es hora de subir —dijo.

Yo, que detesto las escaleras por razones que mi rodilla y mi sentido del decoro conocen, preferí no discutir. En el campanario, atado con una cuerda de marinero y con un candado pragmático, había un mecanismo que no era de campana simple. Era un péndulo de hierro sostenido por un brazo que, en el extremo, sostenía una cavidad donde habría encajado, sin esfuerzo, el ídolo de piedra. El brazo, vacío, golpeaba el aire con un ritmo que no coincidía con ninguno de los relojes de la ciudad. Esa disonancia explica muchas amarguras.

—Hace meses —dijo el Sr. “Torre”—, desde que alguien hurtó la figurilla, la ciudad ha estado fuera de compás. Los Waite venden aceite para que la inquietud no suene tanto en las persianas. Pero el compás es sordo al agrado.

—¿Y por qué la Miskatonic conservaría el expediente con un secreto tan mecánico? —pregunté, ofendido por la vulgaridad.

—Porque el secreto no es el mecanismo —dijo—. Es lo que acalla. La primavera es un ruido sutil que el invierno detesta. Cuando el péndulo está armado, el invierno se cree con derecho a quedarse. Y el verano, por orgullo, lo tolera. Entre los dos deciden que usted y yo viviremos semanas estacionadas.

Pensé, sin querer, en aquellos pasajes de La montaña mágica en que el sanatorio ordena la vida por un reloj distinto al de la ciudad. Recordé, con un estremecimiento de vanidad académica, mi agotada tesis sobre el tiempo trenzado.

—¿Quién se llevó el ídolo?

—El que recibe por buscar —dijo, con una sonrisa en su tono que yo nunca había escuchado en una voz humana—. El collector. Y ahora usted y yo debemos decidir si devolvérselo a la torre.

Ahí estuvo mi verdadera encrucijada. El lector podría creer que en Arkham la moral se decide en el secreto; somos, al contrario, gente que ha hecho de la indecisión una cortesía pública. Si devolvíamos el ídolo, recuperábamos la falsa armonía estacional; la ciudad, agradecida, dormiría en su otoño perpetuo, y los niños no aprenderían el lenguaje de las yemas. Si no lo devolvíamos, romperíamos un pacto no escrito entre iglesia, ferreteros y bibliotecarias, y la primavera, si quedaba algo de ella, irrumpiría con su desenfado y su tos de alérgicos. Yo quería, aunque me avergüence admitirlo, ver a Arkham toser.

El Sr. “Torre” me miró como uno mira al experto al que ha traído para excusarse de su propia decisión. Me entregó el ídolo. Pesó en mis manos como un mes antiguo.

—Usted elige, profesor. Hoy puede actuar y pagar. O diferir, perder una acción y luego ganar tres pistas. La lámpara no opina.

No soy un héroe. Soy un académico con modales que intentan parecer un reglamento. Por eso elegí no devolver el ídolo, pero tampoco destruirlo. La tercera opción, que todo dilema lleva escondida por cortesía, consistía en usarlo por última vez de modo desleal: como péndulo, pero no en la torre.

Si he de describir el experimento, haré lo posible por no parecer un narrador de sobremesa. En mi cuarto de pensión colgué el ídolo del borde de la lámpara —la mía, no la suya—, y en el suelo, con tiza de la señora Pritchard, dibujé un círculo de esos que en la juventud uno llama “circunferencia” con una falta de respeto que después la realidad corrige. Me senté a esperar. El ídolo comenzó, primero con indecisión de péndulo adolescente, a marcar un ritmo que no entendí. Luego, como quien acepta su oficio, se entregó a su vaivén. Hubo un momento, no sabría decir si largo o de relojería ajena, en que la luz de la habitación adquirió esa calidad que tienen las cosas cuando se deciden a admitir su relieve. Y entonces la puerta tembló. No por corriente de aire ni por golpe humano. Por decisión.

—Profesor —dijo la voz del Sr. “Torre” detrás, con ese respeto que sólo se aprende en los negocios arriesgados—. Ha hecho que la ciudad recuerde.

Me volví, no sin cierta altivez. La altivez es un hábito que los tímidos cultivamos para mantener nuestras manos ocupadas.

—Quiero ver la primavera —dije—. Aunque sea como un error.

El hombre sonrió. Acto seguido, y con la lentitud de los gestos que han entendido todo lo que necesitan entender, apagó su lámpara. En el silencio que siguió se oyó, como desde abajo de la tierra, un rumor de verdores buscando.

EL FIN.

¡No! Continúa…

El año sin primavera

El año sin primavera

OPINIONES Y COMENTARIOS