¿Quién cuenta nuestra historia? ¿Cambia la historia según quién la cuente? Estas son dos preguntas que hemos de hacernos a la hora de escribir.

Seguro que habéis oído decir que la elección del narrador es una de las decisiones más importantes y, con frecuencia, la primera que debe tomar un escritor. De ella puede depender el éxito del relato.

El narrador es ese ser ficticio, hecho de palabras, al que el escritor encarga la misión de contar la historia. Es una especie de intermediario entre el escritor y el lector. A través de él nos acercaremos al relato. Podríamos decir que es la primera decisión que hay que tomar y la más importante porque ya que de ella va a depender el tono, la perspectiva, la información. Incluso el retrato de los personajes podemos hacerlo a través de su mirada, mirada que surge desde una posición concreta en relación a lo que cuenta.

Cuando hablamos de narrador siempre hablamos de dos cosas: de la voz y de la mirada. El narrador, por tanto, es el que nos cuenta la historia y el punto de vista o la focalización es el lugar donde se sitúa para contarla, el ángulo de visión desde el que cuenta.

El tipo de narrador que uno elige depende de la historia que quiere contar, ya que la misma historia contada desde distinto narrador y punto de vista se convierte en una historia diferente. Sírvanos como ejemplo el cuento de Caperucita Roja y pensemos en la posibilidad de que la historia fuera contada por el Lobo Feroz desde su perspectiva. El relato resultante sería otro cuento muy distinto al que conocemos.

De momento, podríamos decir que los cuentos se pueden contar desde dentro del cuento y desde fuera. Esto va a venir marcado por la persona gramatical que usemos para contar.

Si contamos desde dentro del cuento, se tratará de un personaje que forma parte de ese mundo, ya sea protagonista o testigo. Y entonces usará la persona gramatical YO. En este caso la voz y el punto de vista corresponderán a ese personaje.

Por tanto, cuando un narrador usa el YO como persona gramatical nos indica que está dentro del espacio donde ocurre la historia, y se relaciona con los personajes que en ella viven.

Usa la persona gramatical YO, el PROTAGONISTA. Es él quien cuenta su propia historia.

Es el recurso más apropiado para expresar con espontaneidad, con intimidad, los sentimientos, ya que esta cercanía consigue una gran fuerza emotiva.

Pero no debemos olvidar que, aunque hable en primera persona, no es el autor. Este narrador tiene sus propias características, su propia opinión, su propio modo de hablar y este modo de hablar irá caracterizándolo; se retratará por su modo de hablar.

El problema que presenta esta voz narrativa es su limitación de perspectiva, a veces una dificultad muy grande porque no puede dar al lector la información que necesita. Dice Anderson Imbert “Todo lo que no haya entrado en la conciencia de ese YO no debe entrar en su narración”. Sabe y puede contar lo que él piensa y siente y lo que habla con los demás personajes. Pero nada más. Solo puede contar con certeza lo que ve desde el ángulo en que se instala. Tiene una subjetividad total y no podemos esperar de él juicios objetivos sobre los acontecimientos o los personajes que le rodean.

El narrador protagonista tiene varias posibilidades dependiendo de donde esté situado temporalmente hablando en relación a los sucesos que narra.

Cualquier narrador puede contar una vez concluidos los hechos, cuando ya ha habido un desenlace, es digamos el modo lógico de contar. Uno al final de su vida, o cuando ya la vida está medio vivida, mira hacia atrás, recapitula y escribe. El resultado puede ser un libro de memorias.

Un diario íntimo nos dará cuenta de ellos todos los días y descubriremos paso a paso el devenir del personaje. Para acercar aún más al lector al momento de la acción recurrimos al monólogo interior. Aquí el personaje no cuenta los acontecimientos con la distancia de un narrador protagonista, sino que cuenta lo que piensa en un momento preciso. Esta ventaja de inmediatez lleva consigo la desventaja de la poca información sobre los hechos que el narrador puede brindar al lector. Es su pensamiento el que habla por lo tanto no puede poner en antecedentes al lector contando cosas que uno mismo nunca se diría. Aquí los datos deben ir saliendo como por casualidad, como quien no quiere la cosa, disimulando que esa información que se da va dirigida al lector para ayudarle en la comprensión de lo que se cuenta. Suele conmover el tono intimista y evocador de esta voz.

También usa la voz gramatical YO un PERSONAJE TESTIGO de los acontecimientos que narra. Participa de los sucesos, pero no es el protagonista. Es simplemente un testigo. Puede ser subjetivo o tratar de tomar distancia. Cuenta las cosas que le ocurren al protagonista y a otros personajes, pero su visión es tan limitada como la de cualquier persona. No tiene acceso a la mente de los demás. Sabe los acontecimientos porque los presencia o porque alguien se los cuenta. Puede expresar sus propios pensamientos, pero no podrá saber lo que piensan los demás.

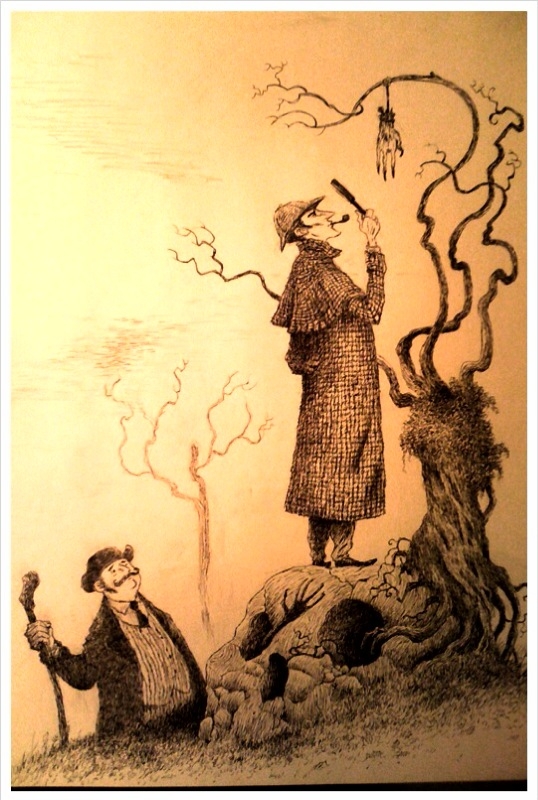

No puede entrar en la mente de los protagonistas, pero habla con ellos y por medio de ese cruce de información nos tiene al tanto de lo que pasa. Es el tipo de narrador que se usa en Las aventuras de Sherlock Holmes o en El nombre de la rosa, del maestro Eco. En estas novelas es el Doctor Watson y Adso de Melk quienes cuentan la historia de Holmes y de Guillermo de Baskerville, respectivamente.

Si contamos desde fuera, el narrador será solo una voz que usará la persona gramatical: ÉL/ELLA. No es más que una voz y deberá elegir un punto de vista, el de algún personaje, para contar la historia.

El narrador que emplea la persona gramatical ÉL, por tanto, está fuera del espacio donde se desarrolla la acción. No forma parte del mundo que narra. Tiene una gama muy amplia de posibilidades según el grado de implicación que tiene con la historia. Puede ir desde la omnisciencia absoluta a un narrador “cámara” que registra asépticamente lo que ve y oye y no tiene el poder de contar lo que pasa dentro de los personajes, lo que sienten ni piensan.

El narrador OMNISCIENTE es aquel que imita a un dios todopoderoso, pues todo lo ve y todo lo sabe. Se instala en un ángulo de visión desde donde nada se le escapa; puede moverse en el tiempo y en el espacio y según Anderson Imbert “Capta lo sucesivo y lo simultáneo, lo grandioso y lo minúsculo, las causas y los fines, la ley y el azar”. Cuenta lo que sienten, hacen y anhelan los personajes. Sabe lo que nadie sabe, puede situarse en la cima del mundo para ver a vista de pájaro los acontecimientos o acercarse para mostrar los detalles más insignificantes. Por poder, puede contar sus reflexiones, puede enjuiciar y mostrar su modo divino de percibir el mundo. En muchas novelas clásicas este tipo de narrador cuenta desde una subjetividad que podría identificarse con la del propio autor. Es frecuente encontrarlo en las grandes novelas del XIX.

En la actualidad se usa poco un narrador tan “sabiondo”. La novela actual recurre con frecuencia a una omnisciencia un poco más discreta, una OMNISCIENCIA SELECTIVA. Se da cuando el narrador se identifica con un personaje y funcionará como una voz que cuenta lo que ve el personaje y lo que pasa por su mente. Podría parecerse bastante a la visión de una primera persona, pero a diferencia de ésta permite un mayor distanciamiento crítico y salvar algunos obstáculos.

Este narrador puede ir rotando e identificándose con distintos personajes lo que proporciona un recurso muy interesante, la polifonía, el multiperspectivismo.

![]()

El narrador CUASI OMNISCIENTE o narrador CÁMARA es aquel que, en vez de contar, muestra. Es ese narrador cámara del que hablábamos antes. Su forma de narrar es totalmente aséptica, casi documental, nada personal, imparcial.

La persona gramatical TÚ, la usa el narrador en segunda persona. Ese TÚ se dirige a alguien a quien se le cuenta su propia historia. Es una voz un tanto inquietante porque no es raro que lleve algo de reproche, de enseñanza, una cierta intención de sacar a la luz la verdad. Uno ante el espejo, sin escapatoria, la voz de la conciencia. O ante el cadáver de un ser querido, o una fotografía.

Acertar con el narrador apropiado es cosa de tiempo, de práctica y de jugar con distintas posibilidades hasta encontrar la adecuada. Una vez decidida la historia, o diseñada al menos, nos plantearemos quién va a contarla, pensando desde qué perspectiva esa historia se ajusta más a lo que queremos contar. Esto no siempre se sabe de antemano, con frecuencia tenemos que ir ajustando la historia, y en numerosas ocasiones descubrimos, cuando ya está contada, que no es ésa, precisamente, la perspectiva más interesante.

La decisión dependerá no sólo de la cantidad de datos que un determinado narrador puede ofrecer, solo podrá dar aquella información de que dispone, sino del grado de implicación con la historia, la objetividad o la subjetividad, la complicidad con lo que cuenta. La posición que adopte el narrador afectará al lector en el modo de percibir la historia y de alguna manera condicionará la reacción del lector. La narración del robo de un bolso puede provocar distintas posturas según desde dónde se cuente. Si vemos los hechos desde la posición de la víctima seguramente tendremos claro que el ladrón es un tipo despreciable. Si el narrador se sitúa del lado del ladrón y desde allí nos cuenta la necesidad que le arrastra a robar seguramente nos sentiremos conmovidos por el conflicto moral de este hombre y nuestra actitud ante el delito será diferente.

Uno de los problemas más frecuentes cuando se empieza a escribir es la arbitrariedad en el uso de distintos narradores y puntos de vista dentro de un mismo relato. Partiendo de la base de que cualquier relato corto o largo puede alternar distintos puntos de vista, conviene aclarar que los cambios en la perspectiva no son arbitrarios ni dependen del gusto o de la improvisación momentánea del escritor.

Solo si el texto pide ese cambio, solo si responde a un plan estético, solo si se efectúa la muda de narrador con naturalidad, sin sobresalto, sin que el lector apenas lo perciba, solo así los cambios de perspectiva favorecerán al relato. Si, por el contrario, responden a un impulso del escritor, si no están respaldados por la lógica de la narración, si el narrador se atribuye cualidades de movilidad o acceso a informaciones que desde la perspectiva primera no podría tener, entonces el lector se sentirá perturbado, desconcertado, y tendrá que apearse del sueño de la ficción para tratar de averiguar qué es lo que pasa, de quién es esa voz que de pronto se pone a contar, cómo sabe esa información que está mostrando.