RETOS Y AVANCES EN EL ABORDAJE DE LOS DESASTRES DESDE UNA PERSPECTIVA DE SALUD PÙBLICA

Challenges and Advances in the Approach of Disasters from a Perspective of Public Health

Rosa Irene Alarcón Mercado

Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes

Mérida-Venezuela

12/04/2018

Resumen

El siguiente trabajo es una revisión sobre el tópico de desastres desde una perspectiva de la Salud Pública. En principio, se hará un breve estudio de la evolución histórica de esta ciencia y disciplina, con sus diferentes enfoques históricos y métodos para poder así comprender el rol fundamental y razón de ser de la misma en el abordaje integral de los mismos.

Introducción

Desde tiempos inmemorables, la humanidad siempre ha responsabilizado a las fuerzas de la naturaleza sobre la ocurrencia de los desastres en su hábitat o territorio de ocupación y, lo que es peor aún, ha ignorado las consecuencias de mantener unas condiciones no sostenibles de convivencia con su medio ambiente, aumentando de esta manera la ocurrencia de los mismos eventos adversos.

Los medios de comunicación reportan que casi diariamente ocurre un desastre de grandes proporciones en el mundo e inclusive se puede presentar uno de elevada magnitud de forma semanal, que requiere apoyo internacional para las poblaciones afectadas.1

Los desastres socionaturales representan un importante problema de salud pública debido a las consecuencias físicas, psíquicas, sociales y económicas que generan en el individuo y en su entorno o medio ambiente. Según la Federación Internacional de la Cruz Roja y las Sociedades de la Media Luna Roja, en 1993, el número de personas afectadas por los desastres (muertos, heridos o desplazados) pasó de 100 millones en 1980 a 311 millones en 1991.2 A nivel mundial se pronostica que la aparición de eventos adversos serán de mayor magnitud en el futuro debido al incremento de la densidad de las poblaciones en las zonas costeras o inundables, que se encuentren cerca de fallas geológicas, hecho que además se agrava con el desarrollo y el transporte de miles de materiales tóxicos y peligrosos, y la rápida industrialización de los países en vías de desarrollo.3,4

Los desastres tienen un notable impacto en la salud pública porque pueden causar un número inesperado de muertes, destruir infraestructuras locales de salud (como los hospitales), aumentar riesgos potenciales sobre el medio ambiente con aumento de enfermedades transmisibles y peligros ambientales, aspectos que terminan por comprometer la calidad de vida de las comunidades por la aparición de discapacidad y muertes prematuras con la aparición de secuelas en el comportamiento psicológico y social de las personas (por ejemplo hambrunas, violencia, guerras y desplazamientos de territorio, entre otros).2

En vista del reconocimiento de la amenaza que representan los desastres para la seguridad sanitaria mundial es que organismos internacionales, como es la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se han preocupado en las últimas décadas por el desarrollo de programas que fomentan actividades de formación y preparación en temas como: “Proteger la salud frente al cambio climático”, “Hospitales seguros en situaciones de Desastre” y “La urbanización y la salud”.5

Por todo lo anteriormente referido es que surge la inquietud de realizar este trabajo con el propósito de revisar los conceptos fundamentales y las características básicas que permitan el abordaje de los desastres socionaturales desde el campo de la salud pública. .

Este artículo será dividido en las siguientes cuatro partes:

- Salud Pública: enfoque, antecedentes y métodos.

- Desastres y Salud Pública.

- El abordaje predominante hoy.

- Lo qué nos falta aprender.

Salud Pública:

Enfoque, antecedentes y métodos

La salud pública ha evolucionado a través del contexto histórico y político de la humanidad, transformándose desde la clásica concepción biologicista de la salud y enfermedad hasta la noción de la población como sujeto de intervención para el mejoramiento de su calidad de vida. La mayoría de las civilizaciones humanas se han caracterizado por realizar grandes esfuerzos colectivos para garantizar sus mínimas condiciones de supervivencia mediante la adaptación cultural al medio ambiente o ecosistema.6

La Salud Pública, tal como se conoce hoy, empezó a practicarse desde el siglo XVIII en Europa (especialmente Francia, Alemania y Gran Bretaña) en el contexto de la Ilustración y la Revolución Industrial con actividades conocidas como Salubridad, Higiene Pública, Higiene Social, Medicina Social, entre otras.7 Precisamente, del contexto del auge de esta revolución es que surge la necesidad de la formulación de reformas sociales en el campo de la Salud Pública con el objetivo de asegurar la convivencia de cantidades cada vez màs crecientes de población en las ciudades màs industrializadas.

Una de las primeras definiciones precisas de Salud Pública fue aportada por Winslow en 1922, el cual propone que se debe asegurar la adecuación tanto del medio ambiente como de las prácticas sociales o comportamientos para beneficio de la colectividad. Posteriormente, Sir Acheson, uno de los autores más reconocidos en el ámbito de la salud pública europea, retoma a Winslow y define la salud pública como ciencia y arte: “La ciencia y el arte de prevenir la enfermedad, prolongar la vida y promover la salud mediante los esfuerzos organizados de la sociedad”.8

Con el paso de los años, la Salud Pública fue definiéndose cada vez de forma màs complejas y que surgen después de la definición postulada en 1946 por la OMS sobre la salud como un completo estado de bienestar físico, mental y social, y no de enfermedad o de afección.9 En la década de 1990 se empieza a ampliar el campo de actuación de la salud pública al incorporar el tema de la restauración de la salud; desde ese entonces, la idea de centrar el concepto de salud pública en la salud de la población o colectividad viene adquiriendo fuerza y consenso creciente al manifestar que la salud Pública es la ciencia y el arte de organizar y dirigir los esfuerzos colectivos destinados a proteger, promover y restaurar la salud de los habitantes de una comunidad.8

Durante 1992, los teóricos de la salud pública incluyen una tipología de investigación analítica que permite diferenciar los niveles de actuación individual y subindividual, donde se concentran la investigación biomédica y la investigación clínica, con relación al nivel poblacional, que toma como objetos de análisis las condiciones (investigación epidemiológica) y las respuestas sociales frente a los problemas de salud (investigación en sistemas de salud, políticas de salud, organización de sistemas de salud, investigación en servicios y recursos de salud). 8

Es a partir de la Iniciativa de Salud Pública de las Américas (2002) que la Organización Panamericana de la Salud propone la siguiente conceptualización: “la Salud Pública es el esfuerzo organizado de la sociedad, principalmente a través de sus instituciones de carácter público, para mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de las poblaciones por medio de actuaciones de alcance colectivo”.9

A partir de la anterior perspectiva, en el siglo XXI se define a la Salud Pública como “la práctica social integrada que tiene como sujeto y objeto de estudio, la salud de las poblaciones humanas y se le considera como la ciencia encargada de prevenir la enfermedad, la discapacidad, prolongar la vida, fomentar la salud física y mental, mediante los esfuerzos organizados de la comunidad, para el saneamiento del ambiente y desarrollo de la maquinaria social, para afrontar los problemas de salud y mantener un nivel de vida adecuado.” 10 Desde esta mirada, las Funciones esenciales de la Salud Pública (FESP) constituyen en la actualidad uno de los pilares fundamentales de la Salud Pública contemporànea.

Las FESP surgen como el resultado del análisis por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de las funciones consideradas por el National Public Health Performance Standards Program, el estudio Delphi de la OMS y el documento inicial de la OPS.10 Se entiende como FESP al conjunto de actuaciones que deben ser realizadas con fines concretos y necesarios para la obtención del objetivo central, que es asimismo la finalidad de la salud pública, es decir, mejorar la salud de las poblaciones.10 Las FESP en Las Américas se clasifican en las once siguientes:

FESP 1: seguimiento, evaluación y análisis de la situación de salud.

FESP 2: vigilancia de la salud pública, investigación y control de riesgos y daños en salud pública.

FESP 3: promoción de la salud.

FESP 4: participación de los ciudadanos en la salud.

FESP 5:

desarrollo de políticas y capacidad institucional de planificación y gestión en materia de salud pública.

FESP 6: fortalecimiento de la capacidad institucional de regulación y fiscalización en materia de salud pública.

FESP 7: evaluación y promoción del acceso equitativo a los servicios de salud necesarios.

FESP 8: desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública.

FESP 9: garantía y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud individuales y colectivos.

FESP 10: investigación en salud pública.

FESP 11: reducción del impacto de las emergencias y desastres en la salud.

Con los planteamientos anteriores, se empieza a aceptar que en este siglo XXI el abordaje de la Salud Pública debe basarse desde la perspectiva poblacional y que, además, debe considerarse la transición geodemográfica que está experimentando la humanidad en estos días, en conjunto con la revolución tecnológica en materia de comunicación genera nuevos riesgos de difícil control que perfilan nuevos desafíos a la Salud Pública de la postmodernidad.6,

La revisión de los anteriores aspectos relevantes en el desarrollo de la Salud Pública es muy importante porque permite comprender porque esta ciencia y disciplina ha tenido que crear varios métodos conceptuales para poder entender los fenómenos de su estudio, los cuales transcurren desde el positivismo, la hermenéutica (método interpretativo) hasta los enfoques sociocrìticos (múltiples perspectivas).11 Estos métodos son:

- Método Positivista (racionalista, cuantitativo), que pretende explicar y predecir hechos a partir de relaciones causa-efecto (se busca descubrir el conocimiento). El investigador busca la neutralidad, debe reinar la objetividad.

- Método Interpretativo o hermenéutico (naturalista, cualitativo), que pretende comprender e interpretar la realidad, los significados y las intenciones de las personas (se busca construir nuevo conocimiento). El investigador se implica.

- Método Sociocrìtico, que pretende ser motor de cambio y transformación social, emancipadora de las personas, utilizando a menudo estrategias de reflexión sobre la práctica por parte de los propios actores (se busca el cambio social). El investigador es un sujeto más, comprometido en el cambio.

Desastres y la Salud Pública

Desde diferentes épocas, el estudio de los desastres no escapa a la influencia de los distintos paradigmas impulsados por la participación directa de diversas disciplinas científicas. La literatura investigada refiere que existen tres paradigmas dominantes en la conceptualización de los desastres 13

- Interpretación sobrenatural. Consideraba que los desastres eran producto de fuerzas naturales muy poderosas o sobrenaturales que actuaban todo el tiempo irremediablemente contra los humanos. Esta visión fue llamada conciencia mágica y se caracteriza porque las personas se adaptan defensiva y pasivamente a las expectativas de una fuerza superior, sin observar conscientemente las contradicciones sociales y económicas del contexto histórico donde se desarrollan.14

- Enfoque físico-naturalista o derivado de las ciencias naturales. Se atribuye como causa única de los desastres a procesos físico-naturales o conocidos como peligros o amenazas (terremotos, tsunamis, inundaciones, entre otros), sin considerar los factores humanos o sociales.13 Los historiadores refieren como antecedente de este enfoque lo relatado en el siglo XVIII con el terremoto de 1º de noviembre de 1755 en Lisboa. Dicho suceso motivó los comentarios del famoso Voltaire, quien argumentó que un desastre que había causado tanto sufrimiento no podría ser por voluntad divina, sino por las fuerzas de la naturaleza.15

- Enfoque estructural o enfoque derivado de las ciencias aplicadas. Este se centra en el impacto y efecto de los eventos asociados a los peligros y no en el evento mismo, difiriendo así del enfoque de las ciencias naturales, aunque sin embargo, sigue considerando que las amenazas naturales siguen siendo la causa de los desastres.13 Este sostiene que en el estudio de los desastres es importante analizar los aspectos socioculturales, como por ejemplo la ocupación del hombre en áreas de actividad sísmica, volcánica o de inundación, entre otras y donde las organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales deben responder de forma organizada a los peligros o amenazas naturales. Esta teoría tiene como antecedentes, el enfoque marxista de los científicos sociales que han trabajado en los países en vías de desarrollo, especialmente en Latinoamérica donde las condiciones de pobreza aumenta la vulnerabilidad a los riesgos geofísicos.16

- Enfoque social o derivado de las ciencias sociales. Aporta el planteamiento del concepto de vulnerabilidad, afirmando que ésta posee un carácter social y que no sólo está referida al daño físico o estructural.13 Desde esta noción se sostiene que un desastre es tanto producto como resultado de procesos sociales, históricos y territorialmente circunscritos y conformados.17 A partir del terremoto de Lisboa de 1775 y debatiendo las ideas de Voltaire, Rousseau aprovechó la coyuntura para argumentar que los desastres no eran episodios meramente naturales, sino que estaban compuestos de elementos sociales y llegó a afirmar que cientos de vidas pudieron haberse salvado con un poco de planificación urbana, y que el culpable de tantas muertes no era el terremoto, como proceso natural ni divino, lo cual se pensaba en aquellas épocas, sino el ser humano como sociedad.15 La polémica de que si los desastres son eventos son de origen natural o social prevalecieron desde la antigüedad hasta la mitad del siglo XX, donde se replantea la dimensión social de los desastres.

En el contexto del abordaje de los desastres por parte de la Salud Pública, en años anteriores a la década de 1970, prevalecía el enfoque tradicional o físico-naturalista que consideraba a los desastres como emergencias ocasionadas por un fenómeno “natural” (por ejemplo un terremoto o un huracán), donde la salud pública ofrecía una atención institucionalizada de respuesta a los daños, eminentemente recuperativa en la etapa de la asistencia pública. Este proceso de las emergencias comenzó a partir de la década de los años 40 durante la II Guerra Mundial, cuando las acciones de recuperación fueron encaradas por los ejércitos militares.18 En 1970 se comienza a emplear el concepto desastre a partir de la producción de eventos naturales dañinos y donde las organizaciones de salud, como la Cruz Roja Internacional se centraron en las labores de recuperación. Después de l980, toma auge el término amenaza, y se fomenta un estudio científico de las causas del problema para plantear soluciones ingenieriles de protección (enfoque estructural).18 Con el advenimiento de los años 90 surge un nuevo enfoque de los desastres, al crearse el concepto de vulnerabilidad, que ha facilitado una perspectiva integrada con la propuesta de la gestión de riesgos gracias a la declaración del Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales (DIRDN). En este sentido, la gestión del riesgo puede ser aplicada en todos sus momentos, con la participación de todos los actores sociales (gobiernos, organizaciones no gubernamentales y comunidades). De esta forma, los expertos empiezan a referirse a los desastres como consecuencia de riesgos socionaturales (antes conocidos como naturales). El riesgo socionatural se plantea como una relación que surge de las relaciones entre la sociedad y el medio natural, como posible generadora de situaciones de riesgo de desastre, potenciado por la fuerza de los fenómenos naturales peligrosos (o amenazas).18

La atención en desastres se centrò durante mucho tiempo y esfuerzo se ha en la asistencia sanitaria que resuelve la fase de emergencia, con un enfoque de rescate y ayuda a corto plazo.2 En este sentido, numerosos organismos internacionales, especialmente a nivel de Latinoamérica, han empezado a proponer el cambio de una gestión sanitaria de desastres desde un enfoque de rescate y ayuda a corto plazo a otro que contemple todo el proceso, desde la planificación y preparación hasta la rehabilitación a largo plazo.19

Generalmente se denomina como desastre a un acontecimiento o serie de sucesos de gran magnitud, que afectan gravemente las estructuras básicas y el funcionamiento normal de una sociedad, comunidad o territorio, ocasionando víctimas y daños o pérdidas de bienes materiales, infraestructura, servicios esenciales o medios de sustento a escala o dimensión más allá de la capacidad normal de las comunidades o instituciones afectadas para enfrentarlas sin ayuda, por lo que se requiere de acciones extraordinarias de emergencia.18 La existencia de condiciones de riesgo, así como la ocurrencia de desastres, no sólo está determinada por la probabilidad de que se presente un fenómeno peligroso de origen natural o humano, sino por la existencia de condiciones de vulnerabilidad.20

El término peligro o amenaza se refiere al fenómeno natural o generado por la actividad humana, como ejemplos: río (inundaciones); volcán (erupción). La vulnerabilidad, es la susceptibilidad de una población o un sistema a los efectos del peligro (por ejemplo, un hospital, los sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado u otros aspectos de la infraestructura). Se clasifica en: 18

- Vulnerabilidad estructural: está asociada con los elementos que mantienen en pie un edificio, como los cimientos, columnas, vigas, paredes maestras y pisos, y debe ser considerada durante la etapa de diseño y construcción, cuando se trata de un nuevo edificio y durante la remodelación o mantenimiento cuando se trata de un edificio ya construido.

- Vulnerabilidad no estructural: se apoyan en los componentes estructurales (paredes divisorias, cielos rasos, ventanas, componentes arquitectónicos), incluyendo todo el equipamiento del tipo de sistemas eléctricos y mecánicos, sistemas protectores, etc. También se refiere se refiere a los aspectos externos, vías adyacentes, aspectos organizativos, preparación del personal, sistemas y vías de evacuación, otros a considerar.

Por último, la probabilidad de que un determinado sistema o población resulten afectados por los peligros se conoce como “riesgo”. Por tanto, el riesgo depende de la vulnerabilidad y del peligro y la relación se expresa de la forma siguiente:

RIESGO = AMENAZA + VULNERABILIDAD

En la actualidad, la mayoría de los autores coinciden en referirse al riesgo como un proceso construido en el tiempo por la sociedad. A partir del siglo XXI y basándose en este enfoque de los riesgos es que numerosos autores plantean la Gestión de Riesgos de Desastres, la cual se define como el conjunto de acciones dirigidas a enfrentar las amenazas naturales, disminuir la vulnerabilidad, establecer la mitigación, desarrollar una estrategia de prevención y facilitar la reconstrucción en caso de producirse un desastre.18

La Gestión de Riesgos de Desastres promueve la participación de la totalidad de los actores comunitarios para así fomentar la prevención y reducción del daño de los efectos adversos. El objetivo de este sistema es la identificación de las amenazas, la vulnerabilidad y la capacidad de respuesta, el conocimiento del riesgo que poseen los países, las localidades, los asentamientos y los habitantes, tomando en consideración la capacidad de respuesta que poseen para actuar sobre los factores de riesgo.18 Esta nueva visión en el abordaje de los desastres plantea el desarrollo de la siguiente metodología: 18

1. Identificar y evaluar los peligros o amenazas.

2. Estimación de la vulnerabilidad.

3. Evaluación de riesgo.

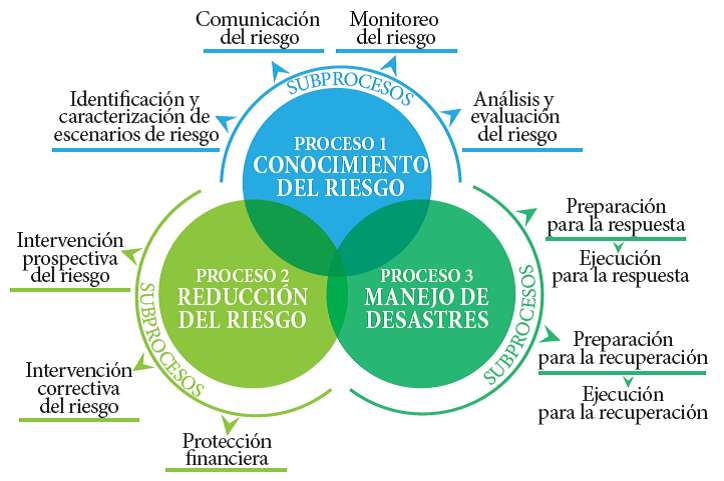

La Gestión de Riesgos de Desastres puede esquematizarse en varios procesos y subprocesos (Fig.1):

Fig.1. Procesos y subprocesos de la Gestión de Riesgos de Desastres.

Nota: Presidencia de la República de Colombia. Terminología sobre Gestión del Riesgo de Desastres y Fenómenos Amenazantes Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo SNGRD.Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2017.

En este siglo, podríamos concluir que la Salud Pública es una disciplina que, en conjunto con otras ramas de la ciencia y el saber humano -enfoque transdisciplinar- permite aportan herramientas evaluativas para la prevención y el manejo de las consecuencias sanitarias que podrían ocasionar los desastres socionaturales. Nuestro mundo está experimentando cambios vertiginos característicos de una postmodernidad para la cual la humanidad no está absolutamente preparada ni consciente de los nuevos riesgos que enfrenta en múltiples escenarios (terremotos, erupciones volcánicas, epidemias, guerras, deslizamientos de tierra, inundaciones, sequías, entre otros).

El abordaje predominante hoy

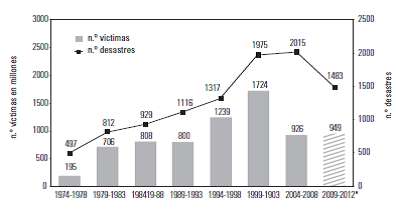

Los eventos adversos siguen preocupando a todo el mundo, sin importar el origen que tengan. Desde hace una época, se ha visto un incremento en la población (especialmente en áreas urbanas), lo cual debido al auge de la industrialización y un mayor deterioro del medio ambiente con mayor ocurrencia de calamidades. Y cada día son màs complejos los escenarios donde se presentan desastres, por lo que desde la década de los 90 se ha ido observando un aumento en su número, especialmente en el Caribe y Latinoamérica, factor que aunado a las condiciones de pobreza y subdesarrollo, ha elevado aun màs su vulnerabilidad al riesgo de desastres. En la Figura 2, se puede observar cómo ha evolucionado el número de desastres y de fallecimientos ocurridos por desastres en el mundo durante las últimas década

Figura 2. Evolución del número de desastres y de las víctimas por periodos de 5 años, de 1974 a 2012 en el mundo.

Nota: Datos: CRED Network 2009.

Con la revisión anteriormente efectuada, se podría concluir que la gestión de riesgos es el abordaje dominante de hoy y que en el transcurso de los tiempos ha evolucionado en sus conceptos y aplicaciones prácticas, expresadas en el movimiento humano, aumento demográfico (natalidad) y en la tecnología. A pesar de que la gestión del riesgo de desastres es lo que se propone practicar a nivel mundial por los expertos, todavía el abordaje de los desastres sigue una política muy dominada por la reacción y la respuesta, en perjuicio de la reducción del riesgo basada en el desarrollo y las intervenciones preventivas que anticipan el riesgo y su construcción. Excesivamente concentrados en los peligros o amenazas.

Lo que nos falta…

En nuestros países latinoamericanos, y especialmente en Venezuela, el estudio y la implementación de la gestión integral de riesgo debe consolidarse y aplicarse, con sentido transversal, en todas las comunidades e instituciones públicas y privadas, dando espacio al surgimiento de enfoques alternativos que incluyan los aspectos ambientales, geográficos, de género; además debe promocionar la planificación prospectiva de la misma gestión, para de esta manera minimizar o reducir el probable daño que pueda ocasionar la amenaza, sin descuidar la preparación reactiva ante la situación de desastre. En las políticas locales, regionales, nacionales e internacionales debe propulsarse la gestión integral de riesgos con base de participación social y comunitaria para el manejo de desastres, con el propósito de contribuir a mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población mediante el logro de tan ansiado desarrollo sostenible que nuestro planeta tierra o Pacha Mama clama. Y en esta visión precisamente reclama su pedacito de espacio la Salud pública, la cual mediante sus métodos y herramientas de investigación contribuye a la prevención y solución de los problemas sanitarios que pueden desencadenarse en todos los escenarios posibles, teniendo muy presente que las Funciones Esenciales de la Salud Pública (especialmente la FESP 2 y la FESP 11) consideran la prevención y manejo de riesgos y los desastres socionaturales

Referencias

1 Binder S, Sanderson LM. The role of the epidemiologist in natural disasters. Ann Emerg Med 1987; 16:1081-4.

2 Noji, Eric K., ed. Impacto de los desastres en la salud pública Bogotá, Colombia: Organización Panamericana de la Salud, 2000 p.474.

3 Hagman C. Prevention better than cure. Stockholm: Swedish Red Cross; 1984.

4 Wijkman G, Timberlake L. Natural disasters: acts of God or acts of man. New York: Earthscan; 1984.

5 Padrón D. Desastres Naturales y Salud Pública. Salus Revista Facultad de Ciencias Salud Universidad de Carabobo 2010; 14(2):8-13.

6 Jimènez J. Salud Pública en tiempos postmodernos. Serie Monografías EASP Nº 49. 2012. Escuela Andaluza de Salud Pública. Disponible en: www.easp.es.

7 Ryle J. “Medicina social” y “salud pública”. En: Buck C, Llopis A, Nájera E, Terris M. El desafío de la epidemiología. Problemas y lecturas seleccionadas (p 126-28). Washington DC: Organización Panamericana de Salud, 1988, pp. 126-28.

8 Franco A. Tendencias y teorías en salud pública. Rev Fac Nac Salud Pública 2006; 24(2): 119-30.

9 López E. Hacia una nueva salud pública en Latinoamérica. Aten Primaria 2005; 36:336-8 – DOI: 10.1157/13079870.

10 Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud. 126a. Sesión del Comité Ejecutivo: funciones esenciales de salud pública. Washington, D.C., 26 al 30 de Junio de 2000. Washington, D.C.: OPS/OMS; 2000. [CE126/17(esp)].

11 Moya A. Genómica, población y Salud Pública. Rev. Esp. Salud Pública [Internet]. 2014 Oct [citado 2018 Mar 21]; 88(5): 551-553.

12 Coello E, Blanco N, Reyes Y. Los paradigmas cuantitativos y cualitativos en el conocimiento de las ciencias médicas con enfoque filosófico-epistemológico. Rev EDUMECENTRO [Internet]. 2012 Ago [citado 2018 Mar 21]; 4(2): 137-146.

13 García A, García M. Concepciones paradigmáticas subyacentes en el manejo e investigación sobre desastres. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Revista de Investigación 2005; 57:123-142

14 Romero G, Maskery A. (comp.). Los desastres no son naturales. Ed. La Red, Colombia.1993.

15 García V. El riesgo como construcción social y la construcción social de riesgos. Revista Desacatos 2005; (19), 11-24.

16 Patterson O. Referencias conceptuales en el abordaje de los desastres naturales. Revista Geográfica de América Central 1993: 28: 15-23.

17 Lavell A. Antecedentes, formación y contribución al desarrollo de los conceptos, estudios y la práctica en el tema de los riesgos y desastres en América Latina: 1980-2004. Editorial La Red. 2004. Red de estudios sociales en prevención de desastres en América Latina.

18 Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología, Cuba. Enfoque Integrado para el Manejo de Desastres y Emergencia. Colectivo de autores. UNICEF.

19 Arcos P, Castro R, Busto F. Desastres y Salud Pública: un abordaje desde el marco teórico de la epidemiología.

Rev Esp Salud Pública 2002; 76: 121-132.

20 CISP-CRIC-TN. Orientaciones para la prevención y atención de desastres: cómo incorporar la gestión del riesgo en la planificación territorial, cómo formular planes de emergencia y operaciones de respuesta, cómo comunicar en emergencias, Portoviejo, 2005.

.

Enviar aplauso

Enviar aplauso

OPINIONES Y COMENTARIOS