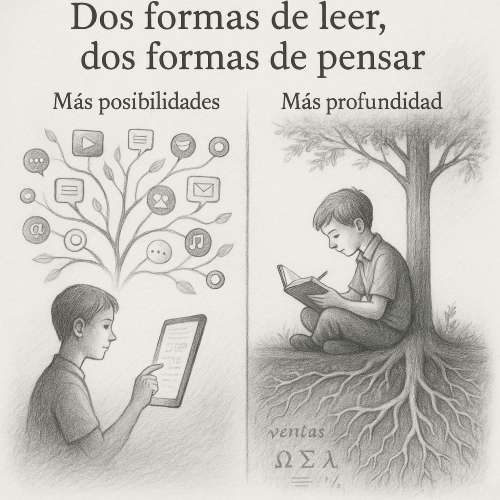

Frente a los entusiasmos que despiertan las nuevas formas de lectura y escritura en pantalla, conviene también detenernos a reflexionar sobre lo que perdemos en ese tránsito. No se trata de oponer el papel a las pantallas como si fueran enemigos irreconciliables, sino de preguntarnos qué riesgos y qué consecuencias tiene el desplazamiento casi total de la lectura y escritura hacia dispositivos digitales.

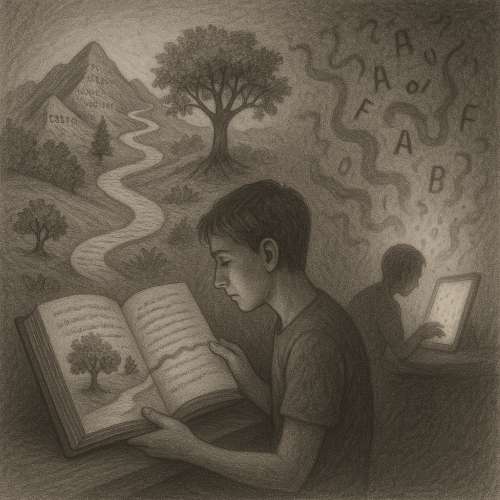

El papel no es solo un soporte material: es una herramienta cognitiva. Numerosos estudios en neurociencia cognitiva han demostrado que leer en papel mejora la comprensión lectora, la retención de información y el pensamiento crítico. Cuando leemos en papel, nuestra mente establece una geografía mental del texto: recordamos que una idea estaba en la parte superior izquierda de una página, que un argumento importante estaba subrayado con bolígrafo. Esa especialidad, esa corporalidad de la lectura, se pierde frente a la fluidez infinita de las pantallas.

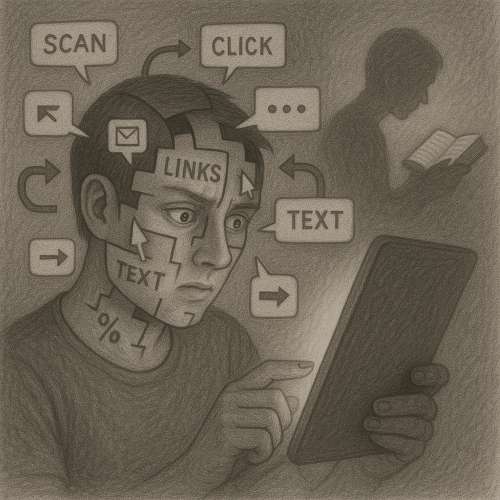

Leer en pantalla, por el contrario, tiende a fomentar una lectura superficial y fragmentada. Nos entrenamos cada vez más para el escaneo rápido, para el salto de enlace en enlace, para el zapping textual. El «nuevo lenguaje popular» al que alude Ramón C existe, sí, pero muchas veces lo que produce no es una nueva forma de pensamiento, sino una reducción del pensamiento mismo: más imagen, menos abstracción; más velocidad, menos profundidad.

Es cierto que una niña de siete años puede usar con asombrosa facilidad múltiples aplicaciones para crear historias. Pero…¿Qué tipo de atención le exige ese proceso? ¿Qué tipo de relación se establece con la escritura si esta siempre ocurre dentro del campo de lo efímero, lo editable, lo gamificado?

La escritura a mano, como ha demostrado la pedagogía moderna, mejora la memoria, el desarrollo de ideas complejas y la conexión entre pensamiento y acción. No se trata de nostalgia, sino de biología cognitiva. Escribir en papel exige pausa, una concentración, una escucha interna que la escritura digital muchas veces erosiona.

El auge de los emojis y de los formatos visuales no es necesariamente signo de evolución lingüística. Puede ser también un síntoma de regresión simbólica. Si la escritura nació de la imagen, como señala el autor, es cierto; pero lo revolucionario de la escritura fue precisamente su capacidad de abstracción, su independencia de lo visual.

No se trata de negar la potencia expresiva de las pantallas. Pero conviene no confundir posibilidad con profundidad.

El papel, más que una reliquia, sigue siendo una herramienta insustituible para el aprendizaje profundo, la lectura crítica y el pensamiento libre. Defenderlo no es oponerse al futuro, sino defender las condiciones que lo hacen posible.

Enviar aplauso

Enviar aplauso

OPINIONES Y COMENTARIOS