Introducción

La imagen popular de la caída de Roma es dramática y definitiva: hordas bárbaras derribando las puertas, una sociedad hundida en la decadencia moral y un imperio colosal consumido por las llamas. Es una escena poderosa, grabada en nuestra imaginación por siglos de arte, literatura y cine. Sin embargo, esta visión, aunque cautivadora, simplifica en exceso uno de los períodos más complejos, contradictorios y transformadores de la historia.El llamado Bajo Imperio Romano, el período que se extiende desde las reformas de Diocleciano en 284 d.C. hasta la deposición del último emperador de Occidente en 476, no fue un simple epílogo de decadencia, sino una era de profundos cambios sociales, administrativos y religiosos. Fue un tiempo donde la crisis coexistió con la innovación y el colapso en una parte del Imperio coincidió con una prosperidad sin precedentes en otra. Este artículo se propone explorar, a través de siete realidades extraídas de la investigación histórica moderna, una visión mucho más matizada y fascinante de esta época, invitándote a cuestionar todo lo que creías saber sobre el fin del mundo antiguo.

1. La «Crisis del Siglo III»: ¿Menos «Crisis» de lo que Pensamos?

La visión tradicional del período entre los años 235 y 284 d.C. es la de un caos absoluto. Se describe como la «crisis del siglo III», una época marcada por una vertiginosa sucesión de emperadores, guerras civiles e invasiones casi ininterrumpidas. Los ejércitos sasánidas amenazaban Oriente, llegando a capturar al propio emperador Valeriano; Póstumo y sus sucesores gobernaban un «Imperio galo» independiente; y el emperador Decio había sido derrotado y muerto por los godos. A esto se sumaba un colapso total de la moneda de plata que obligó al Estado a recurrir a la exacción de impuestos en especie. La imagen es la de un Imperio al borde del abismo.Sin embargo, los historiadores recientes, como señala la académica Averil Cameron, han comenzado a cuestionar casi todos los componentes de este concepto de «crisis». Aunque existieron problemas graves, especialmente en la estabilidad política y la acuñación de moneda, la idea de un colapso generalizado podría ser una exageración. Las quejas sobre los recaudadores de impuestos en las fuentes de la época, por ejemplo, no prueban necesariamente que la carga fiscal aumentara drásticamente; simplemente confirman que a nadie le gusta pagar impuestos. Si la crisis fue menos severa de lo que se ha imaginado, es posible que la transformación entre el pacífico siglo II y el reformado siglo IV haya sido menos drástica de lo que sugiere la narrativa tradicional.

Esta reevaluación nos obliga a ver el período no como un simple colapso, sino como una era de serios desafíos y adaptaciones. Desafía la cómoda narrativa de «decadencia» y nos presenta un cuadro más complejo de continuidad y cambio, donde el Imperio, a pesar de sus problemas, demostró una notable capacidad de resistencia.

2. Un Diluvio de Información (Sesgada): Las Sorprendentes Fuentes de la Época

Una de las grandes paradojas del estudio de este período es la disponibilidad de fuentes. Mientras que para entender los cruciales 50 años de mediados del siglo III los historiadores dependen de relatos escasos y poco fiables, para el período que comienza con Diocleciano y, sobre todo, para el siglo IV en adelante, las fuentes son «extremadamente ricas y variadas». De hecho, el volumen de textos latinos conservados de finales del siglo IV supera incluso a los de la época de Cicerón.

Sin embargo, esta abundancia viene con una advertencia: gran parte de esta información es profundamente sesgada, propagandística o simplemente chisme.

• La Historia Augusta, una de las pocas fuentes para el siglo III, es una obra a menudo «fantasiosa y trivial», que se lee más como una «columna de cotilleos de la prensa amarilla» que como historia seria.

• Eusebio de Cesárea, el gran cronista del ascenso de Constantino, fue un panegirista descarado. Su Vida de Constantino es «extremadamente unilateral», omitiendo convenientemente hechos vergonzosos como la ejecución por orden del emperador de su propio hijo, Crispo, y su esposa, Fausta.

• Incluso Amiano Marcelino, considerado el último gran historiador romano, escribía con fuertes prejuicios y opiniones firmes. Su desdén por la superficialidad de la élite de su tiempo es evidente, como lo demuestra su famosa observación sobre los hábitos de lectura de la nobleza romana:

…algunos de ellos odian como veneno el estudio, pero leen a Juvenal y Mario Máximo con avidez. Son los únicos libros que tocan en momentos de ocio.

Esta riqueza de fuentes, aunque invaluable, presenta al historiador un desafío formidable: el de navegar entre la propaganda, el rumor y el sesgo personal para intentar reconstruir un pasado que sus propios cronistas a menudo estaban más interesados en moldear que en describir fielmente.

3. Diocleciano, el Perseguidor que Salvó al Imperio (No Constantino)

Las fuentes antiguas, especialmente las cristianas, trazan una línea muy clara: Diocleciano fue el emperador malvado, el gran perseguidor de la Iglesia, mientras que Constantino fue el virtuoso, el elegido por Dios. Esta contraposición ha dominado la narrativa histórica durante siglos.No obstante, esta distinción oculta una verdad fundamental: en el ámbito secular, las reformas de Constantino fueron en gran medida una continuación de la línea establecida por Diocleciano. Fue la estructura administrativa, fiscal y militar de Diocleciano la que realmente detuvo el caos del siglo III y sentó las bases para la recuperación del siglo IV, creando lo que los historiadores llaman el «Imperio Nuevo». Sus reformas fueron tan decisivas que sin ellas, el reinado de Constantino habría sido impensable.

Entre sus medidas clave se encuentran:

• La introducción del sistema «tetrárquico», un gobierno de cuatro emperadores (dos Augustos y dos Césares) diseñado para restaurar la estabilidad y gestionar un imperio demasiado vasto para un solo hombre.

• La reorganización de las provincias, aumentando su número para hacerlas más manejables y separando el mando civil del militar para reducir el poder de los gobernadores.

• La sistematización de un nuevo sistema fiscal en especie (la annona), que regularizó las requisas para asegurar el aprovisionamiento constante del ejército.

• El fortalecimiento de las fronteras a través de la construcción de nuevos fuertes, barreras y rutas militares estratégicas, desde Britania hasta la frontera oriental con Persia.

A pesar de su infame reputación como perseguidor, fue Diocleciano el arquitecto que reconstruyó la maquinaria del Estado romano, permitiendo que el Imperio no solo sobreviviera, sino que experimentara un nuevo período de consolidación y estabilidad.

4. El Lado Oscuro de Constantino: El Santo Emperador No Era Tan Santo

La imagen de Constantino que ha llegado hasta nosotros, promovida en gran medida por su biógrafo Eusebio, es la de un emperador casi santo, un modelo de gobernante cristiano. Sin embargo, la evidencia histórica revela una figura mucho más compleja, contradictoria y, a menudo, brutal.

En el año 326, ya como emperador cristiano, Constantino ordenó la ejecución de su hijo mayor y heredero, Crispo, seguida poco después por la de su propia esposa, Fausta. Las circunstancias son tan misteriosas y el hecho fue tan «embarazoso» que Eusebio lo omitió por completo en su biografía. Los autores paganos de la época, como el futuro emperador Juliano en su mordaz sátira Los Césares, no fueron tan discretos. Sugirieron que la verdadera razón de la conversión de Constantino fue la necesidad de encontrar un dios que pudiera perdonarle crímenes tan atroces, ya que solo el Dios cristiano ofrecía tal perdón.

Su legislación, lejos de reflejar una nueva era de caridad cristiana, estaba marcada por una «severidad extrema» y «castigos bárbaros». Una ley sobre el secuestro de una joven, por ejemplo, ordenaba que si una esclava nodriza había ayudado en el acto, se le debía verter plomo fundido por la garganta. La brutalidad era una característica de la época, un rasgo que Amiano Marcelino ilustra vívidamente no en Constantino, sino en el emperador posterior Valentiniano I, de quien cuenta que:

…tenía «dos osas salvajes devoradoras de hombres, llamadas Polvo de Oro e Inocencia, de las que era tan devoto que ordenó que colocaran sus jaulas cerca de su dormitorio».

Lejos de la figura piadosa de la leyenda, el Constantino histórico fue un gobernante implacable, cuya fe no eliminó la crueldad inherente al ejercicio del poder en el mundo romano. Fue un emperador de luces y sombras, cuya conversión transformó el mundo, pero no necesariamente su propio carácter.

5. El Inesperado Poder de las Mujeres Cristianas de la Élite

En un mundo generalmente hostil a la autonomía femenina, la difusión del cristianismo en la Antigüedad Tardía abrió espacios inesperados de poder e independencia para ciertas mujeres de la élite. Al elegir una vida de ascetismo y dedicación religiosa, estas mujeres podían escapar de las exigencias tradicionales del matrimonio y la familia, y ejercer una notable influencia económica y espiritual.Los ejemplos son extraordinarios y nos han llegado a través de biografías escritas por autores masculinos, un hecho «notable» para la época, que demuestra la importancia que alcanzaron:

• Macrina, hermana de los influyentes obispos Basilio de Cesárea y Gregorio de Nisa, renunció al matrimonio para establecer una comunidad religiosa en la finca familiar. Su hermano Gregorio la admiraba profundamente, considerándola la «verdadera filósofia» de la familia, por encima del brillante y educado Basilio.

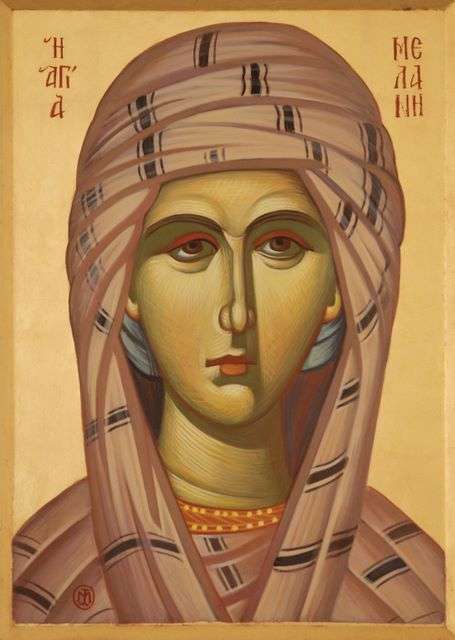

• Melania la Joven, heredera de una de las fortunas más grandes del Imperio, persuadió a su esposo, Piniano, para renunciar a sus enormes propiedades y dedicar su vida y su riqueza al ascetismo. Se convirtió en un modelo de poder espiritual y en una figura de enorme influencia.

• Paula, una noble matrona romana y amiga cercana de Jerónimo, usó su fortuna para fundar monasterios en Belén. Era una mujer de gran erudición que había estudiado las escrituras y, según las fuentes, conocía el hebreo mejor que el propio Jerónimo.

Las decisiones de estas mujeres tenían consecuencias profundas. Al renunciar a sus patrimonios para fundar iglesias, monasterios y obras de caridad, no solo alcanzaban una independencia personal impensable para otras, sino que también protagonizaban una importante forma de «redistribución de la riqueza». Su piedad no era solo un asunto privado; tenía serias implicaciones económicas y sociales que ayudaron a transformar la sociedad tardorromana.

6. Invasiones Bárbaras: Ni Tan Masivas, Ni Tan Simples

La idea de «oleadas de miles de bárbaros cayendo sobre el Imperio» para destruirlo es uno de los mitos más persistentes sobre la caída de Roma. La realidad, según la evidencia histórica, es mucho más compleja. Como afirma directamente la fuente, «las cifras reales eran en todas las ocasiones muy reducidas». La imagen de una invasión masiva y coordinada es, en gran medida, una construcción posterior.

La relación de Roma con los pueblos germánicos no fue una simple lucha a muerte, sino una interacción compleja y a menudo pragmática que duró siglos.

• La política romana estándar a menudo consistía en ofrecer dinero y provisiones a las tribus bárbaras para mantener la paz en las fronteras.

• Una práctica común fue la de utilizar a los godos y otros grupos como «auxiliares» o «federados». Se les pagaba para servir en el ejército romano, frecuentemente para luchar contra otros grupos bárbaros.

• Esta dependencia de mercenarios se convirtió en una «política de cortas miras». Un ejemplo claro es el del emperador Valente, quien en el año 376 permitió la entrada de los godos en Tracia no por razones humanitarias, sino porque calculó que así podría exigir oro a las provincias en lugar de reclutas para el ejército, una decisión que culminaría en el desastre de Adrianópolis.

La «caída» de Occidente no fue, por tanto, una conquista repentina por un enemigo externo masivo, sino el resultado de una lenta transformación interna. Durante siglos, la propia política romana fue erosionando su sistema: al depender cada vez más de mercenarios y federados bárbaros, y al valorar el oro por encima de sus propios reclutas, el Estado fue reemplazando progresivamente sus propias estructuras militares y administrativas. Fue una desintegración sistémica desde dentro, no una simple derrota en el campo de batalla.

7. Mientras Occidente se Desmoronaba, Oriente Vivía una Época de Esplendor

La narrativa tradicional de «decadencia y caída» se centra casi exclusivamente en lo que ocurrió en las provincias occidentales del Imperio: la Galia, Hispania, Britania e Italia. Sin embargo, esta visión ignora una realidad crucial: mientras Occidente se fragmentaba, muchas de las provincias orientales estaban experimentando un período de notable crecimiento, prosperidad y vitalidad.

La evidencia arqueológica y literaria respalda esta divergencia de destinos:

• Existen «pruebas que sugieren que se produjo un considerable aumento de población en Oriente desde finales del siglo IV y sobre todo en el V».

• Gracias al patronazgo imperial y al creciente «tráfico de peregrinos» cristianos, regiones como Tierra Santa (Jerusalén), Palestina y Siria vivieron un auténtico auge económico y constructivo.

• Ciudades como Gaza, en la costa palestina, florecieron gracias al comercio. Incluso en zonas desérticas como el Neguev, se desarrollaron sofisticados sistemas de regadío intensivo que permitieron un cultivo a gran escala y sustentaron una población mayor que en cualquier otro período hasta la época moderna.

Esta divergencia fue un factor decisivo en la historia posterior. Mientras el poder imperial en Occidente se desintegraba y era reemplazado por reinos germánicos, la fortaleza económica, demográfica y administrativa de Oriente aseguró su supervivencia. El Imperio Romano no «cayó» por completo; simplemente se transformó y continuó en Constantinopla como el Imperio Bizantino, perdurando durante casi mil años más. La «caída de Roma» no fue un evento universal, sino un fenómeno regional.

Conclusión: Un Mundo en Transformación

El Bajo Imperio Romano, lejos de ser una simple crónica de decadencia, se revela como un período de profundas y a menudo contradictorias transformaciones. Las ideas preconcebidas sobre una crisis terminal, figuras históricas idealizadas como Constantino, y la propia «caída» del Imperio se desvanecen ante una realidad histórica mucho más compleja y fascinante. Fue una era en la que se redefinieron las estructuras del poder, la religión cambió el tejido social y las fronteras entre «romano» y «bárbaro» se volvieron cada vez más difusas.La historia del fin del mundo antiguo no es la de un colapso súbito, sino la de una larga y compleja metamorfosis. Es el relato de cómo un sistema se desintegró en una parte del mundo mientras se reinventaba y florecía en otra. La historia del Bajo Imperio nos enseña que las narrativas simples rara vez son ciertas. ¿Qué otras «verdades» históricas que damos por sentadas merecerían una segunda mirada?

Enviar aplauso

Enviar aplauso

OPINIONES Y COMENTARIOS