AUTORES

Ascencio Briones Daniel

Castrejón Chilón Luis

Ispilco Toledo Jisseira

Pastor Rodríguez Ana

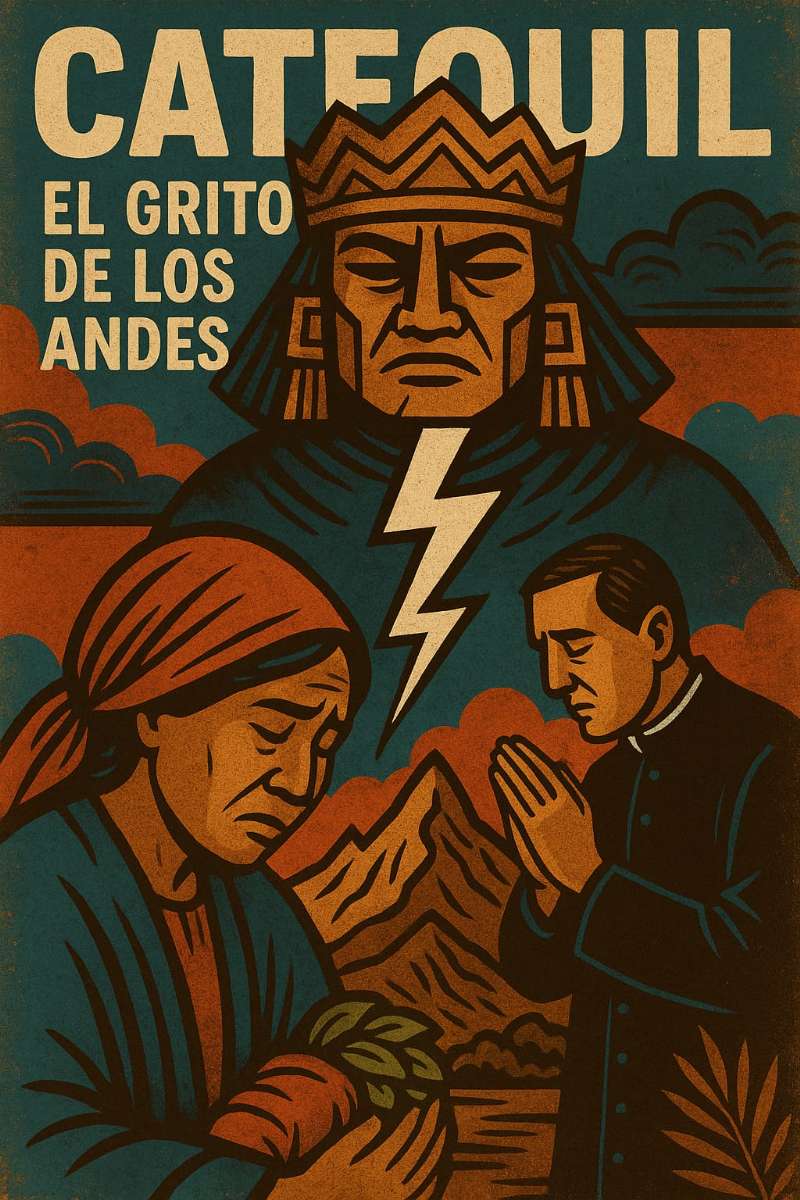

La corrupción en el Perú no solo es un mal político, sino también un síntoma del desprecio histórico hacia nuestras raíces indígenas. Frente a esto, es necesario reivindicar la memoria cultural andina, silenciada por siglos de colonización, y fomentar un diálogo intercultural genuino. Solo así podremos recuperar la espiritualidad ancestral como base de una identidad peruana más justa y auténtica. ¿Puede la literatura ayudarnos a com prender las heridas que la historia ha dejado en nuestra sociedad? Al leer Catequil de Miguel Garnett, es inevitable pensar que sí. Esta obra no solo revive un antiguo mito andino, sino que le da nueva vida como una denuncia poética frente a la violencia cultural sufrida por nuestros pueblos originarios. A través del sacrificio del dios Catequil, Garnett nos habla del dolor de una civilización herida, pero también de su inmensa fortaleza. Con un lenguaje emotivo y profundamente simbólico, el autor trasciende el mito para interpelarnos: su obra no es solo un reflejo del pasado, sino un espejo que revela cómo la violencia cultural resuena aún en nuestras fracturas sociales. Las luchas por la identidad, el respeto y la memoria no son reliquias, sino cimientos para reconstruir un futuro más justo. Catequil de Miguel Garnett no es solo una novela inspirada en hechos reales, sino una obra profundamente humana que da voz a los silenciados de nuestra historia reciente. A través de un lenguaje cargado de simbolismo, Garnett desentraña la compleja trama deopresión y resistencia durante el Conflicto Armado Interno, donde el poder y la religión se entrelazaron para silenciar a los pueblos andinos. Su narrativa, más que documentar hechos, los revive con una sensibilidad que conmueve y desafía al lector a confrontar nuestra historia. Su mirada, empática y crítica, no solo denuncia la indiferencia frente al sufrimiento de los pueblos andinos, sino que también rescata su dignidad, su fe y su capacidad de resistencia. Esta novela, además de narrar un mito, se convierte en un testimonio de memoria, un llamado a no olvidar y a sanar colectivamente como país. El padre Alfonso pasó la noche en el caserío y sentía que podía hacer poco más que acompañar a la gente en su dolor. Celebró una misa en voz baja, agradecido por la formalidad digna del rito latino que en algo lo protegió de las emociones violentas que sufría adentro y venían en olas desde los campesinos. Luisa estaba allí con sus padres y sus jóvenes hermanos, ahora amargados. Garnett, M. (1990) (pág. 41): Este fragmento muestra uno de los momentos más íntimos y dolorosos de la obra. El padre Alfonso, un personaje que llega con la intención de ayudar, se encuentra superado por el sufrimiento que lo rodea. Su presencia en el caserío no tiene el poder de cambiar nada, pero él se queda, simplemente acompañando, compartiendo el dolor en silencio. Esa humildad, ese saberse pequeño frente al dolor colectivo, lo hace profundamente humano. Cuando se menciona que celebra una misa en voz baja, no es solo una cuestión de respeto, sino también una forma de protegerse. El rito latino, con su solemnidad, le da estructura, le da contención. Es su manera de no quebrarse ante lo que siente: una mezcla de tristeza, impotencia y quizá culpa. La emoción no viene solo de lo que él vive, sino de lo que absorbe de los campesinos, cuyas emociones «vienen en olas». Esa imagen es poderosa: el dolor de los otros se le mete dentro, lo desborda.Esta escena trasciende lo religioso: el rito en voz baja no es solo un acto de fe, sino un mecanismo de supervivencia emocional. El padre Alfonso, al adoptar esa solemnidad contenida, encuentra un frágil equilibrio entre ser testigo del dolor ajeno y no ser devorado por él. Su vulnerabilidad refleja una verdad más amplia: ante el sufrimiento heredado (como el de Luisa y sus hermanos «amargados»), ni siquiera las instituciones sagradas ofrecen respuestas absolutas, solo la posibilidad de acompañar sin pretender redimir. Garnett no busca juzgar a nadie en esta escena, sino mostrar la complejidad del dolor y la dignidad de quienes lo viven, tanto los que lo sufren directamente como los que lo presencian sin poder cambiarlo. Es una lección de humildad, de empatía, y también una llamada a reconocer que el dolor profundo, el que viene de la historia y de la tierra, necesita mucho más que palabras para ser comprendido. “—Es la pura verdad —intervino don Nicolás, ansioso por mostrar que él también tenía algo con qué contribuir—. Con las rondas campesinas, los indios piensan que pueden hacer las cosas como se les ocurre, sin mayor referencia a las autoridades políticas y judiciales.” Garnett, M. (1990) (pág. 92) Este fragmento nos muestra un momento de fricción entre dos formas de ver el poder y la justicia. Don Nicolás representa a quienes creen que el control social debe pasar necesariamente por las instituciones formales. Reduce la acción organizada de los campesinos a una especie de improvisación sin legitimidad. La frase de don Nicolás —»ansioso por mostrar que él también tenía algo con qué contribuir»— revela más que un individualismo autoritario: es la ansiedad de quien ve amenazado su lugar en el orden tradicional. Su crítica a las rondas campesinas («hacer las cosas como se les ocurre») no es solo desconfianza, sino el temor a que las comunidadesindígenas redefinan por sí mismas los límites de la justicia, fuera de las estructuras que él considera legítimas. Al retratar a don Nicolás sin caricaturizarlo, Garnett expone la raíz del conflicto: una sociedad que aún debate si la justicia debe ser un privilegio institucional o un derecho ejercido desde la comunidad. —Padre, ¿qué quieren los terrucos? ¿De qué ha servido matar a un pobre viejo que tenía un trabajo miserable porque no era capaz de hacer algo mejor? ¿De qué ha servido incendiar el depósito municipal con toneladas de comida para la gente de esta provincia? ¿Piensan que les vamos a aplaudir? ¡Padre, son salvajes! Garnett, M. (1990) (pág. 54): Este fragmento representa una explosión de dolor y rabia frente a la violencia armada. La voz que habla se dirige al padre como una figura de confianza, pero desde la desesperación. Hay una angustia real por no entender la lógica de la violencia, especialmente cuando las víctimas son inocentes y pobres. El uso del término «terruco» es clave, refleja el lenguaje popular que surgió en medio del terror. Llamarlos «salvajes» es una reacción visceral que expresa no solo miedo y rechazo, sino también una necesidad de poner distancia con lo incomprensible. Este diálogo encapsula la experiencia colectiva de miles de peruanos durante el conflicto: un pueblo atrapado entre el abandono estatal y la brutalidad de los grupos armados. Las preguntas —»¿Por qué matar a un viejo pobre? ¿Por qué quemar comida?»— no buscan respuestas, sino denunciar la ausencia de lógica en una guerra donde los pobres fueron doblemente victimizados. “—Yo no sé si Dios escucha nuestras oraciones, padre —dijo la mujer mientras lavaba las verduras—. Pero cuando rezo, siento que no estoy sola.” Garnett, M. (1990) (pág. 67):Este fragmento representa uno de los momentos más íntimos y conmovedores de Catequil, donde la fe se muestra no como una certeza dogmática, sino como una necesidad profundamente humana. La mujer que habla no busca respuestas teológicas, ni espera milagros; simplemente encuentra en la oración un espacio de compañía en medio de la soledad. En esa frase sencilla, Garnett concentra una verdad poderosa: la fe, para muchos en el mundo andino, no es una cuestión de doctrina, sino una forma de resistir en medio del abandono, del dolor y de la pobreza. El gesto cotidiano de lavar verduras mientras se habla con Dios revela una espiritualidad profundamente arraigada en la vida diaria. A lo largo del mito de Catequil, Miguel Garnett nos invita a explorar con sensibilidad y conciencia crítica las heridas profundas que la historia ha dejado en los pueblos andinos. El sacrificio del dios del trueno no solo representa la pérdida de una figura mítica, sino también la fractura de una cosmovisión que durante siglos sostuvo el vínculo espiritual entre las comunidades y la naturaleza. Garnett evita tanto la violencia gráfica como la victimización, optando por una reconstrucción literaria del mito que trasciende lo testimonial: su narrativa convierte el sacrificio de Catequil en una metáfora viva del despojo cultural colonial. Esta aproximación no solo documenta una herida histórica, sino que activa su significado en el presente. Y al hacerlo, nos sitúa frente a una verdad vigente: las voces indígenas aún luchan por ser escuchadas, respetadas y valoradas. Catequil se convierte así en una herramienta literaria de enorme valor: no solo informa o conmueve, sino que moviliza. Nos interpela desde tres roles: como lectores (que decodifican símbolos), como ciudadanos (que heredan esta historia) y como agentes éticos (capaces de reparar sus omisiones).En un país como el Perú, donde las tensiones entre poder, memoria e identidad siguen presentes, obras como la de Garnett son necesarias para abrir espacios de diálogo, reflexión y reparación. En tiempos donde el olvido se impone con facilidad, leer Catequil es un acto de resistencia cultural y de compromiso ético con nuestras raíces. Significa volver la mirada hacia lo esencial: la dignidad de los pueblos originarios, su capacidad de resiliencia y su derecho a seguir construyendo futuro desde su historia, su fe y su tierra.

Referencias Bibliográficas:

Garnett, M. (1990). Catequil. Lima: Lluvia Editores. Degregori, C. I. (2010). Cómo fue la violencia en el Perú: memoria y realidad. Lima: Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Coronado, G. (2009). Narrativas de la violencia en el Perú: literatura y conflicto armado interno. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Portocarrero, G. (2013). Racismo y mestizaje, la ilusión de la raza. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú. Quijano, A. (2000). “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”. Cuestiones de Sociología, (3), 1-30.

Enviar aplauso

Enviar aplauso

OPINIONES Y COMENTARIOS