Sucedió

en Roma, reinando en los Estados Pontificios el papa Clemente VIII

(1536-1605), considerado como el último pontífice de la

Contrarreforma. Este príncipe de la Iglesia hoy estaría olvidado,

de no haber sido el tenaz impulsor del proceso, condena y ejecución

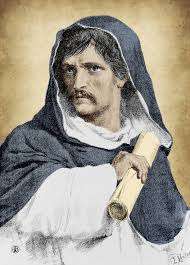

del famoso Giordano Bruno (Filippo Bruno, de nacimiento, 1548-1600),

un fraile dominico napolitano que fue acusado de hereje por sus

enseñanzas filosóficas y astronómicas, y que pereció abrasado en

las hogueras de la Santa Inquisición el 17 de febrero del 1600, en

el Campo di Fiore (Campo de Flores).

Discípulo

intelectual de Nicolás Copérnico y de otros sabios de su tiempo,

como Nicolás de Cusa, Marsilio Ficino, Giovanni Pico della

Mirandola, o el mallorquín Ramon Llull, Giordano Bruno fue filósofo,

astrónomo, matemático y poeta, además de un talentoso precursor

del conocimiento científico. Hombre enamorado del saber y de la

Ciencia, también ejerció la docencia y resultó un aventajado

profesor de filosofía, matemáticas y astronomía, en las

universidades de la Sorbona, Oxford, Cambrai, Wittenberg, Praga y

Helmstedt, enseñando a sus alumnos otra forma de pensar, mirar y

observar la Creación ajena a las Sagradas Escrituras que

el Renacimiento ya ponía en cuestión.

Con su magisterio, Bruno despertó conciencias a la vez que apeló a

la experiencia y la experimentación como las únicas fuentes seguras

del conocimiento al que debía aspirar todo el género humano.

Aunque

el nacimiento de la Cosmología moderna no tuvo lugar hasta un siglo

después de su desaparición, Giordano Bruno intuyó, antes de la

invención del telescopio, que las estrellas del firmamento y en

especial la Vía Láctea, pertenecían a un sistema estelar del cual

formaba parte el propio Sol; a

la vez que la Tierra solo era su satélite. No

cabe duda que el

joven napolitano, ingresado

a los 14 años en el convento de Santo Domingo y ordenado sacerdote

en 1572,

se familiarizó muy pronto con los postulados heliocéntricos que

sostuvo

hasta su muerte Nicolás Copérnico (1473-1543), el polaco

descubridor de los anillos de Saturno, y que luego defendieron

el danés Tycho Brahe (1546-1601), y más adelante otros dos grandes

astrónomos:

el pisano Galileo Galilei (1564-1642) y el alemán Johannes Kepler

(1571-1630). Recordemos que la primera formulación de la teoría

heliocéntrica aparece con

la publicación en 1543 ─el año de su muerte─, de la obra con la

que hoy consideramos se inicia la Revolución Científica de

Occidente: De

Revolutionibus

orbium coelestium (Sobre las revoluciones de los orbes celestes)

que firma el gran Copérnico. Sin embargo, De

Revolutionibus…,

enseguida fue incorporada al Index

Librorum Prohibitorum

de la Iglesia de Roma, que consideraba a la Tierra como el centro del

Universo creado por Dios ─así se afirma en la Biblia─,

una creencia que se acomodaba bastante bien con el sistema

aristotélico-ptolemaico hasta entonces vigente, y la idea cristiana

de que los seres humanos ─la única criatura del Universo hecha a

imagen del Señor─ constituyen, al igual que la Tierra, la obra

favorita y central del Creador.

El

rechazo visceral al modelo heliocéntrico se escenificó dos años

después de la desaparición de Copérnico en el primer Concilio de

Trento (1545), convocado por el papa Paulo III y que a lo largo de

sus veinticinco sesiones celebradas hasta su clausura en 1563 ─dentro

del contexto de la lucha contra la Reforma─, acabó decretando:

«que la Biblia era una fuente fidedigna del saber

científico…, y que cualquier afirmación contenida en ella debía

tomarse como verdadera…, lo mismo que la interpretación de las

Sagradas Escrituras no debían desviarse de las doctrinas

mantenidas por los Padres de la Iglesia».

Por

fortuna, la condena explícita de la teoría heliocéntrica y la

censura inquisitorial no impidieron la difusión de las nuevas ideas,

gracias a la imprenta, y el renovado esfuerzo de los astrónomos por

comprender mucho mejor el Universo y el lugar que ocupábamos dentro

de la Creación, independientemente de lo que sostuvieran la Iglesia

de Roma y las Sagradas Escrituras. De ahí que Giordano Bruno,

que se había doctorado en Teología con 28 años, se desviara muy

pronto de la ortodoxia, elaborando en sus escritos y enseñanzas una

idea revolucionaria, y de la que a partir de entonces siempre se

mostró totalmente convencido: «Que en el cielo existían

incontables Soles (estrellas) e incontables Tierras (planetas), cada

una de las cuales orbitaban alrededor de su propio Sol». Y siendo

valiente hasta el final de sus días, el napolitano defendió

públicamente la teoría heliocéntrica de Copérnico y su concepción

neoplatónica del Universo, desafiando a la Inquisición y negándose

a retractarse de ellas, pese a ser condenado como hereje y padecer

las torturas a que lo sometieron sus verdugos.

Quizá

fuese por un mal disimulado orgullo, propio de intelectuales, o mejor

aún, por defender y abrazar los frutos de la razón, que Giordano

cometió el delito de atreverse a sostener y defender en contra de

las enseñanzas de la Iglesia católica: «esas ideas tan equívocas

como peregrinas, y a todas luces propias de herejes dejados de la

mano de Dios», tal y como le acusaron los obispos. Y como todos

sabemos, estas creencias con las que abiertamente desafiaba el

sistema geocéntrico defendido por Roma, y que renegaba de las

enseñanzas del Génesis vertidas en la Biblia,

le procuró el suplicio de padecer una muerte tan injusta como atroz.

Aunque sus tesis no resultaron en vano, y podemos seguir su registro

en las enseñanzas de Galileo Galilei, el matemático Gottfried

Leibniz, el físico Isaac Newton, o los filósofos Arthur

Schopenhauer, Friedrich Schelling y Guilles Deleuze.

Uno

de los primeros heterodoxos

Poseedor

de una inteligencia poco común, Giordano se interesó desde muy

joven por el estudio de los clásicos; pero insatisfecho con la

imperante filosofía de Aristóteles y la astronomía Ptolemaica,

pronto descubrió el mundo de la Ciencia que, tímidamente, ya se

abría paso dentro del pensamiento renacentista. Se trataba de una

nueva época, llena de cambios, en la que se habían ensanchado las

fronteras del mundo de forma extraordinaria, gracias a las

exploraciones ultramarinas de los pueblos ibéricos. Cierto que el

acceso al conocimiento seguía siendo en Occidente casi un monopolio

de la Iglesia; lo que justificaba el tomar los hábitos para todos

aquellos jóvenes que, queriendo estudiar, no disponían de los

recursos económicos necesarios. Pero sumados al despertar de las

Universidades y la irrupción de la imprenta, estaba una sociedad

ansiosa por dejar atrás el pasado medieval y que buscaba su

inspiración en el modelo greco-latino, admirando los logros habidos

en aquellas dos antiguas civilizaciones que la Edad Oscura había

sepultado en el olvido.

Corría

el siglo XVI y el impulso de Quattrocento se dejaba sentir con

mucha fuerza en el foco de la península Itálica y más allá de sus

fronteras, en casi toda la Europa mediterránea. Entonces, tanto en

el arte como en las ciencias, se trataba de recuperar la escala y

medida del hombre en relación con todas las cosas, dejando de lado

el temor piadoso y enfermizo del Medievo, que tanto había

caracterizado la relación del hombre con los oscuros designios

divinos. Dentro de este ambiente tan esperanzador, en donde se

multiplicaban las experiencias y descubrimientos procedentes de las

nuevas tierras, incluidos los problemas y desafíos que planteaban

las sociedades más primitivas que habitaban ese Nuevo Mundo, hacía

falta una renovación filosófica acorde con los nuevos tiempos. Lo

mismo que el concurso de las investigaciones médicas que por fin

podían llevarse a cabo ─no sin reticencias religiosas─ sobre el

cuerpo humano, y que impulsaban las disecciones anatómicas

practicadas por el médico belga Andreas Vesalio (1514-1564), quien

por serlo del emperador Carlos I, pudo burlar la censura religiosa y

publicar una obra capital para la medicina de su tiempo: De humani

corporis fabrica (La fábrica del cuerpo humano). Y no digamos la

revolución que trajo consigo la observación directa de las

estrellas, tan necesaria para el progreso de la navegación oceánica,

y que hizo posible la invención del telescopio a cargo de Galileo.

En su conjunto, filosofía, medicina, botánica, geografía, náutica,

cartografía y astronomía, serán las disciplinas responsables de

acelerar el hasta entonces lento desarrollo del conocimiento y los

saberes humanos.

Con

todos estos precedentes, no cabe duda de que el inteligente Giordano

Bruno, interesado desde muy joven en la contemplación del cielo

nocturno, se sentiría atraído por recorrer el camino que había

iniciado Copérnico, quién además de servirle siempre de ejemplo,

significó el primer revulsivo de la razón contra el misticismo y la

pobre filosofía Escolástica que él aprendió durante su noviciado.

Más adelante, convertido en un profesor emérito y ansioso por

ampliar sus conocimientos, poco le importó el tener que deslizarse

en su camino del saber por la pendiente de la heterodoxia, que a lo

largo de su amplio peregrinaje por las cortes europeas le llevó

finalmente hasta Ginebra.

Giordano

ya era un hombre maduro cuando se interesó por las doctrinas del

teólogo francés Juan Calvino (1509-1564), uno de los padres de la

Reforma protestante que en su fanatismo, y tan solo durante los años

que gobernó en Ginebra (1541-1564), convirtiéndola en la Jerusalén

del protestantismo, acabó matando a más gente que toda la

Inquisición española a lo largo de su dilatada historia. Recordemos

que uno de sus crímenes más famosos fue el proceso y condena en

1553 del médico y teólogo español Miguel Servet (1511-1553),

uno

de sus más

apasionados enemigos ideológicos, autor

del libro Christianismi

Restitutio,

donde aparece por primera vez una descripción científica

de

la circulación pulmonar de la sangre.

Pero

al poco tiempo de residir y estudiar en la ciudad suiza del gran

lago, Bruno acabó rechazando la Reforma protestante, al comprender

que los calvinistas también resultaban contrarios a sus

irrenunciables exigencias de libertad intelectual y de conciencia. Y

desengañado de casi todos, el fraile dominico terminó por renunciar

a sus hábitos y optó por regresar a la península Itálica,

imaginando en su fuero interno «la existencia de un universo tan

infinito como Dios mismo y, justamente por ello, no distinto del

Creador».

Fue

entonces cuando un discípulo suyo, un fanático malnacido y

desagradecido cuyo nombre no merece pasar a la historia, lo denunció

a la Inquisición de Venecia, acusándolo de hereje por sostener y

enseñar unas doctrinas tan contrarias a la verdadera fe. Y remitido

su proceso hasta llegar a Roma, debido a su notoria fama y

significación, el papa Clemente ─tan contrario a su nombre y a la

caridad cristiana─, decidió que Giordano Bruno merecía un castigo

ejemplar por su heterodoxia y el abandono de los hábitos.

Él

nunca se amilanó y para irritación de sus enemigos, jamás se

retractó de este especial neoplatonismo que predicaba, y con el que

alimentó sus deseos de conocer mucho más acerca de la existencia de

Dios y del Universo. Lo explicó y desarrolló ampliamente en los

tres ensayos que le dieron fama en vida, al tiempo que precipitaban

su desgracia, y que a diferencia de los sabios que le precedieron

escribió en su lengua materna, en lugar del latín, con el ánimo de

que le pudieran entendieran mejor todos sus contemporáneos. Estas

obras fueron: De la causa, principio y uno, hoy el texto más

leído suyo, publicada en 1584; al igual que Del universo,

infinito y mundos, considerada

como el primer tratado de cosmología moderna en el Giordano critica

la física y la astronomía escolástica; y por último, De

mónade, número et figura (1591), en donde ya se anticipa a la

existencia de los átomos. Por fortuna, y a diferencia de su autor,

estas obras nunca acabaron en la hoguera, y pese a figurar durante

demasiado tiempo en los índices infames de los libros prohibidos por

el Santo Oficio, fueron rescatadas al cabo de dos siglos por el

Risorgimento que las dio a conocer en la Europa ilustrada.

No

obstante, estos ensayos no fueron los únicos libros que le dieron

fama y prestigio en

su vida,

y Giordano Bruno también se

hizo famoso ridiculizando

a la Iglesia de su época con algunos textos cómicos

o satíricos,

entre los que destacó

La

cábala del caballo Pegaseo y del asno Cilémico,

una

sátira con

la que se mofa de la «santa asnalidad» que

conllevan la humildad y la sencillez de espíritu pregonadas por el

cristianismo, lo que sin duda le granjeó numerosos enemigos que

finalmente

procuraron

su castigo.

Precursor

de la Cosmología

En

la actualidad, y siguiendo las reflexiones que puso de manifiesto el

conocido astrónomo norteamericano y divulgador científico Isaac

Asimov: «…por desgracia, la muerte de Giordano Bruno tuvo un

efecto devastador y disuasorio en el avance científico de la

civilización, particularmente en las naciones católicas, pero a

pesar de esto, sus observaciones científicas continuaron influyendo

en otros pensadores como Newton y hoy se le considera uno de los

precursores de la Cosmología y la Revolución Científica».

Y

en efecto, tras la ejecución en la hoguera de Giordano Bruno y la

pública humillación de su contemporáneo y mucho más longevo

Galileo Galilei (1564-1642) ─uno de los sabios cumbre del

Renacimiento─, la Iglesia católica pareció ganar la batalla

contra la supuesta «herejía científica», permaneciendo en la

ignorancia por voluntad propia. En consecuencia, las cosmogonías

religiosas de todos los credos volvieron a ensombrecer las

incipientes luces del conocimiento; pero nada más lejos de la

realidad.

Ochenta

y siete años después de la desaparición de Giordano Bruno, sus

cenizas se transmutaron en la purga amarga que el genio del físico y

matemático Isaac Newton (1643-1727) elaboró para todos los

fanáticos de cualquier pelaje, poniendo los cimientos de las nuevas

ciencias de la Física y la Cosmología. Conocedor de los estudios

sobre el Sistema Solar de Copérnico, el movimiento de Galileo, la

cosmología de Giordano Bruno y las leyes sobre las órbitas

planetarias desarrolladas por Kepler, Newton estableció las tres

leyes fundamentales de la dinámica: ley de la inercia,

proporcionalidad entre fuerza y aceleración, y el principio de

acción y reacción, deduciendo de ellas la nueva «Ley de

gravitación universal».

Los

hallazgos de Newton deslumbraron a toda la comunidad científica de

su tiempo, para irritación de la Iglesia de Roma y de no pocos

protestantes; pero la verdad era que la clarificación y formulación

matemática de la relación entre fuerza y movimiento, permitía

explicar y predecir tanto la trayectoria de un disparo de cañón

como la órbita descrita por los planetas o la Luna, unificando así,

por primera vez, la mecánica terrestre con la celeste que por fin

desvelaba sus misterios. Con su magistral sistematización de las

leyes del movimiento, el estudio de la emisión de la luz, la

determinación de las masas del Sol y los planetas que giran

alrededor del astro, la explicación de las mareas, el cálculo

infinitesimal, o sus avanzados estudios de óptica, el físico inglés

liquidó para siempre el aristotelismo y el tomismo, tal y como a

Giordano le hubiera gustado.

Toda

la filosofía Escolástica, hasta entonces sustentadora de la

enseñanza universitaria tutelada por la Iglesia y defensora de la

Contrarreforma en los países católicos, caía en el abismo del

ridículo y el descrédito. Y gracias a la publicación de sus

conocidos: Philosophiae naturalis principia mathematica

(Principios matemáticos de la filosofía natural), obra editada

en 1687, nacía la Física clásica y la Mecánica celeste, que se

mantendrían vigentes hasta principios del siglo XX, cuando otro

genio de su misma magnitud, Albert Einstein, formuló en 1905 la

teoría de la Relatividad.

Desde

entonces, y hasta llegar a las ecuaciones espacio-temporales de

Albert Einstein (1879-1955), la Ciencia consumó su divorcio de la

Religión, arrinconando desde la época de la Ilustración a todas

las cosmogonías en el reducido espacio de las creencias sin mayor

fundamento. Para la Ciencia, el deseo de trascendencia de los seres

humanos, que les hace pensar en la existencia de una vida más allá

de la muerte, carece de importancia y fundamento, y hasta la propia

noción de una deidad anterior al espacio y el tiempo, la materia y

la energía, ni tiene valor ni importa lo más mínimo. De hecho,

todas las cosmogonías desarrolladas por la Humanidad, sin excepción

de culturas ni credos, no dejan de ser historias inventadas que nos

hemos contado generación tras generación para vencer nuestros

miedos, o incluso no volvernos locos, al pensar en el misterioso

origen del mundo y aun de nosotros mismos.

Sin

embargo, cualquiera de nosotros, los ciudadanos que hoy tenemos

noticias de los avances científicos y disponemos de los medios

técnicos necesarios para el acceso al conocimiento, sabemos que el

Universos resulta más grande, complejo y espléndido, de cuanto

pudieron imaginar nuestros antepasados. Lo más seguro, es que a las

gentes del Renacimiento les resultaría tan inconcebible como

asombroso el saber que, por ejemplo, en términos cosmológicos y

viajando a la velocidad de la luz (299.792.458 km por segundo), los

cúmulos o clústeres galácticos se extienden por el espacio-tiempo

del cosmos a una distancia de alrededor de 13.800 millones de años

luz de la Tierra. Y para colmo, no se trata de un universo estático

o inmutable, tal y como pensaba Newton, Copérnico, Galileo, Kepler,

o Bruno, sino que el cosmos posee un pasado y evoluciona hacia un

futuro. Aunque jamás haya existido algo parecido al concepto o la

percepción de la nada, puesto que el cosmos jamás ha estado vacío

ni parece que necesite del impulso o la decisión de ningún Creador.

Y

siguiendo con las ecuaciones de la teoría de la relatividad de

Einstein, el físico y jesuita belga Georges Lemaître, construyó a

principios del siglo XX un modelo matemático de un universo

imaginario, que por primera vez se expandía y contraía según

viajáramos en el tiempo. La conclusión a la que llegó no podía

resultar más clara: «nuestro Universo, posiblemente tuvo un

inicio». En la actualidad, cualquier teoría que afirme que todo lo

que contiene el cosmos visible tuvo en algún momento del pasado un

tamaño (por caliente) igual al cero matemático (o muy próximo al

cero), recibe el nombre de teoría del Big Bang (por grande y

explosión), aunque no resulte oportuno pensar en términos de

ninguna explosión, sino más bien, una especie de deflagración de

la materia que tuvo lugar a lo largo de todo el espacio gravitatorio

físico-temporal.

Seguro

que Giordano Bruno hubiera disfrutado hasta la saciedad de haber

podido vivir en nuestra época, sabiendo de los logros de las

ciencias físicas y la Cosmología, que con tanto esfuerzo

intelectual él mismo concibió y ayudó a que se hicieran realidad.

Y frente a tanta intolerancia religiosa, tal y como la que él

padeció y que aún hoy nos persigue y anida en la mente de los más

crédulos ─y no digamos en los fanáticos de todos los credos

sagrados─, estoy convencido que sabría perdonar a sus verdugos,

consciente de que la ignorancia y la superchería nunca tuvieron

fácil remedio.

Enviar aplauso

Enviar aplauso

OPINIONES Y COMENTARIOS