Siglo tras siglo, cultura tras cultura, los seres humanos hemos ido refinando el conocimiento y la valoración acerca de nuestros sentidos. El arte del perfumista, los pinceles que cambian de color el mundo, el cocinero que investiga los matices del sabor o las músicas que nos acercan al ritmo de las civilizaciones, son muestras de la complejidad y riqueza de nuestra percepción. Los sentidos nos han enseñado, sin duda, a cambiar el mundo, a hacerlo avanzar a través de nuestros propios cambios y de las percepciones acerca de las cosas. La capacidad sensorial es, por otro lado, el cordón que más firmemente nos une al resto de los animales. Pero nosotros, a diferencia de ellos, hemos inventado un sistema de símbolos que nos ayuda a definir lo que percibimos, que nos ayuda a expresarnos. Aunque también nos servimos de los gestos y de los movimientos, es el lenguaje nuestro instrumento primordial: un arma de doble filo que nos permite comprender –antes aun que comunicar– y que a la vez nos cautiva en los límites de lo definible. Y es que pensamos y sentimos el mundo en función de nuestros hábitos lingüísticos.

Ningún ejemplo resulta más claro, posiblemente, que uno tan simple como el del color. El color no existe sino mentalmente, no está en las cosas sino en la forma en que las vemos: por eso, según las diferentes culturas, existen formas diferentes de organizar los colores. Los griegos no tienen un nombre distinto para el verde y el amarillo; para ellos, el color de la miel y el color de la hierba se nombran igual: schloros. La lengua japonesa hace poco tiempo que dispone de la palabra azul; antes se nombraba igual todo el espectro de colores que van del azul al violeta, con la palabra aoi, que significa sombrilla. Nyakundu, en swahili, puede significar rojo, pardo o amarillo. Los maoríes de Nueva Zelanda, sin embargo, tienen tantos matices para el color rojo que podrían nombrar con una palabra distinta cada rojo que existe en la naturaleza sin necesidad de añadir calificativos, como los que nosotros utilizamos cuando decimos azul marino, o verde manzana. El concepto de los colores, y por tanto su definición, es diferente para cada cultura aunque su percepción sea semejante. Sin embargo, en todas las civilizaciones, por mucho que se tienda a concretar con las palabras, el lenguaje siempre le viene pequeño a los sentidos. Si pensamos, por ejemplo, en la palabra amarillo, cada uno de nosotros estaremos viendo mentalmente un amarillo diferente. En literatura, si definimos un campo de trigo en pleno verano, tendremos que matizar sus tonos, para llevar este espacio hasta los ojos del lector, y también los olores y los ruidos, y todo lo que nuestros sentidos percibirían en medio de ese campo de trigo a pleno sol. Si el lector llega a sentir todo eso habréis creado un mundo literario real y vivo, no porque vuestro texto describa de una forma realista (también podríais hacerlo en clave surrealista), sino porque habréis dotado a ese mundo de aquello que nos hace sentir en el mundo real; vuestro campo de trigo será entonces sensorialmente vivo.

Un buen ejemplo es el que sigue, tomado de Aldous Huxley, de su libro Las puertas de la percepción. En él cuenta cómo fue ayudado por la mescalina para describirnos esos límites desde el otro mundo, ése que está más allá del lenguaje:

…la función del cerebro, el sistema nervioso y los órganos sensoriales es principalmente eliminativa, no productiva. Cada persona, en cada momento, es capaz de recordar cuanto le ha sucedido y de percibir cuanto está sucediendo en cualquier parte del universo. La función del cerebro y del sistema nervioso es protegernos, impedir que quedemos abrumados y confundidos por esta masa de conocimientos en gran parte inútiles y sin importancia, dejando fuera la mayor parte de lo que de otro modo percibiríamos o recordaríamos en cualquier momento y admitiendo únicamente la muy reducida y especial selección que tiene probabilidades de sernos prácticamente útil… Para que la supervivencia biológica sea posible, la Inteligencia Libre tiene que ser regulada mediante la válvula reductora del cerebro y del sistema nervioso. Lo que sale por el otro extremo del conducto es un insignificante hilillo de esa clase de conciencia que nos ayudará a seguir con vida en la superficie de este planeta determinado. Para formular y expresar el contenido de este reducido conocimiento, el hombre ha inventado e incesantemente elaborado esos sistemas de símbolos y filosofías implícitas que denominamos lenguajes. Cada individuo se convierte en seguida en el beneficiario y la víctima de la tradición lingüística en la que ha nacido: el beneficiario en cuanto el lenguaje procura acceso a las acumuladas constancias de la experiencia ajena y la víctima en cuanto le confirma en la creencia de que este reducido conocimiento es el único conocimiento y en cuanto deja hechizado su sentido de la realidad, en forma que cada cual se inclina demasiado a tomar sus conceptos por datos y sus palabras por cosas reales. Lo que, en el lenguaje de la religión, se llama este mundo es el universo del conocimiento reducido, expresado y, por decirlo así, petrificado por el lenguaje. Los diversos otros mundos con los que los seres humanos entran de modo errátil en contacto son otros tantos elementos de la totalidad del conocimiento perteneciente a la Inteligencia Libre. La mayoría de las personas sólo llegan a conocer, la mayor parte del tiempo, lo que pasa por la válvula reductora y está consagrado como genuinamente real por el lenguaje del lugar. Sin embargo, ciertas personas parecen nacidas con una especie de válvula adicional que permite trampear a la reductora.

En este capítulo intentaremos, precisamente, aprender a trampear a esa válvula reductora en que a veces se convierte el lenguaje. Para hacerlo, estudiaremos los trucos que los escritores han venido inventando en empeño perpetuo de definir lo indefinible.

EL OLFATO, UN SENTIDO INVÁLIDO

Quizás lo más característico del olor es precisamente que resulta imposible describirlo. Los lazos entre el olfato y el lenguaje son tan débiles que las palabras con que nombrarlo se nos quedan en la punta de la lengua pero no más allá, tal como nos dice Diane Ackerman en su libro sobre los sentidos. El apelativo que esta escritora norteamericana da al olfato es el de sentido mudo. Sin embargo, aunque no podamos expresarlo (y tal vez por esto mismo), el olor está siempre con nosotros, como ella nos dice…

Vemos sólo cuando hay luz suficiente, gustamos cuando nos ponemos cosas en la boca, tocamos cuando hacemos contacto con algo o alguien, oímos sólo los sonidos que sobrepasan cierto umbral de volumen. Pero olemos siempre, cada vez que respiramos.

A lo largo de la historia, su presencia ha sido casi una obsesión para los hombres:

En su libro The Romantic Story of Scent, John Trueman dice: Los hombres de la antigüedad eran sucios y sin perfume. Los de los tiempos medievales y modernos,hasta cerca del fin del S. XVII, fueron sucios y perfumados. (…) Los hombres del S. XIX fueron limpios y sin perfume. Pero el hombre nunca se alejó mucho de los aromas deseables. Al volver de su empresa, los cruzados trajeron el agua de rosas. Luis XIV mantenía una cuadrilla de sirvientes dedicados exclusivamente a perfumar sus aposentos con agua de rosas y mejorana,y a lavar su ropa con una mezcla de clavo de olor,nuez moscada, áloe, jazmín, naranja y almizcle; insistía en que todos los días inventaran para él un nuevo perfume. En la Corte Perfumada de Luis XV, los criados introducían palomas en distintos perfumes y las soltaban en las fiestas, para que tejieran un tapiz de aromas cuando volaban entre los invitados. Los puritanos rechazaron los perfumes, pero la gente no tardó en volver a usarlos.

Inaprehensible pero omnipresente, las sensaciones procedentes del olfato han jugado papeles primordiales en la literatura de todos los tiempos, según la misma autora nos explica…

El poema más lleno de aromas de todos los tiempos, El Cantar de los Cantares, evita hablar de olores corporales, o inclusive naturales, y aun así teje una voluptuosa historia de amor alrededor de perfumes y ungüentos. En las tierras áridas donde sucede la historia, la gente se perfumaba con frecuencia y bien, y esa pareja cuyas bodas se aproximan habla poéticamente de amor y rivaliza en elogios tiernos e ingeniosos. Cuando él comparte la mesa con ella, es un haz de mirra o un ramillete de los viñedos de En-ge-di, o bien es musculoso y esbelto como una joven gacela. Para él, la virginidad de ella es un jardín secreto…, una fuente callada, un manantial vedado. Sus labios rebosan como un panal: miel y leche hay bajo su lengua; y el olor de tus ropas es como el aroma del Líbano. En el S. X en Japón, una dama de la corte de maravilloso talento, Lady Murasaki Shikibu, escribió la primera novela genuina,La historia de Genji,una historia de amor que se desarrolla sobre un vasto fondo histórico y social, entre cuyos personajes hay perfumistas-alquimistas que crean aromas basados en el aura y el destino de un individuo. Muchos escritores han estado gloriosamente sintonizados con los olores: el té de Proust con la magdalena; las flores de Colette, que la devolvían a los jardines de su infancia y a su madre, Sido; el desfile de olores urbanos en Virginia Woolf; los recuerdos de Joyce de la orina del bebé y el hule,de lo sagrado y lo pecaminoso; la acacia mojada por la lluvia de Kipling, que le recordaba su hogar, y los mezclados olores de los barracones en la vida militar (un solo aliento (…) es toda Arabia); el hedor de Petrogrado de Dostoievski; los cuadernos de Coleridge, en los que anotaba que un estercolero a distancia huele como el almizcle, y un perro muerto, como flores viejas; las páginas líricas de Flaubert sobre los olores de las pantuflas y los guantes de su amante, que él guardaba en un cajón de su escritorio; los paseos de Thoreau a la luz de la luna por campos en que el trigo olía a seco, los arbustos de fresas a húmedo, y las bayas a pequeños confites; las exploraciones de Baudelaire en el mundo de los olores hasta que su alma se elevaba al perfume como el alma de otros se eleva a la música. En la macabra novela contemporánea El Perfume, de Patrick Süskind, el héroe, que vive en París en el s. XVIII, es un hombre nacido sin ningún olor personal,pero que desarrolla un prodigioso poder olfativo: Pronto, había llegado a no oler simplemente la madera, sino las clases de madera: cedro, roble, pino, olmo, peral, jóvenes, viejas, mohosas, podridas, húmedas, y diferenciaba el olor de cada tabla, fragmento o astilla, y los diferenciaba como objetos con tanta claridad como otros no podrían haberlo hecho con la vista. Cuando toma un vaso de leche, puede sentir el olor de la vaca de la que proviene; cuando sale a caminar,puede identificar de inmediato el origen de cada humo.Su falta de olor humano asusta a la gente, que lo trata mal, y eso tuerce su personalidad. Termina creando olores personales para sí mismo, que los demás no advierten pero que le hacen parecer normal.

Y bien… ¿Cómo se las apañaron todos estos escritores para llevar al lector por el camino del olfato? Describir las sensaciones, esto es, lo que captamos a través de los sentidos, siempre ha sido una de las más peligrosas pruebas de fuego para todo escritor. Pero la descripción de cualquier olor probablemente es, de todas ellas, la más difícil; porque después de encontrar una fórmula para nombrar lo que no tiene nombre, puede ya describirse cualquier cosa.

Después de analizar el tratamiento del olor en algunos textos a la búsqueda de ese bálsamo de Fierabrás, se llega a la conclusión de que el sentido del olfato no es el sentido mudo, como decía la escritora norteamericana, sino el sentido inválido, más bien, porque necesita reflejarse en un segundo elemento para ser descrito. Si probamos a describir un rostro, podemos decir que ella tiene los labios rojos, la tez blanca, la forma de la cara ovalada; pero, ¿cómo describimos el olor de su aliento? Podemos utilizar adjetivos como floral, dulce, frutal; u otros, como ahumado o sulfuroso (aunque sólo si el rostro perteneciese a alguna diablesa, claro). Como veis, mientras que en la descripción visual podemos utilizar adjetivos con entidad propia, bien definidos, como rojo o blanco, propiamente visuales, en la descripción de un olor no tenemos más remedio que utilizar adjetivos derivados, dependientes, que existen en función de otras cosas: las flores, el azúcar, la fruta, el humo o el azufre. O, en todo caso, podremos emplear adjetivos subjetivos, que den cuenta de cómo nos sentimos ante esos olores, más que del propio olor mismo: inmundo, asfixiante, nauseabundo, agradable, delicioso, hipnótico, excitante,… Son éstos adjetivos que, al fin y al cabo, no concretan ese olor del modo en que podría hacerlo, obviamente, el adjetivo rojo. Y es que para cada persona tendrán significados diferentes, como es natural. ¿Cuántos tipos de olores nauseabundos habrá en el planeta? ¿A cuál nos referimos? Y ese olor, ¿es para todos nauseabundo? El olor que desprenden los talleres, o el de la gasolina, no siempre producen repulsión; a algunas personas incluso les encantan… Pero, ¿cómo sería posible concretarlo sino a través de una suerte de reflejo, y nada más? Todas estas fórmulas de expresión que podemos utilizar para dar cuenta de los olores, equivalen, por tanto, a fórmulas comparativas, metafóricas o simbólicas, en el sentido de que, en general, siempre han sido creadas por asociación. Sólo podemos nombrar algún olor mediante su reflejo en un espejo. Y es siempre otro sentido el que actúa como espejo, puesto que –claro– sólo podemos describir lo sensorial a través de los sentidos. Patrick Süskind, en su libro El perfume, y Proust, en En busca del tiempo perdido, utilizan esta misma técnica aun cuando sus estilos sean radicalmente diferentes.

Veamos a continuación cómo Süskind consigue que olamos el nauseabundo aroma del París del siglo XVIII:

En la época que nos ocupa reinaba en las ciudades un hedor apenas concebible para el hombre moderno. Las calles apestaban a estiércol, los patios interiores apestaban a orina, los huecos de las escaleras apestaban a madera podrida y excrementos de rata; las cocinas, a col podrida y grasa de carnero; los aposentos sin ventilación apestaban a polvo enmohecido; los dormitorios, a sábanas grasientas, a edredones húmedos y al penetrante olor dulzón de los orinales. Las chimeneas apestaban a azufre; las curtidurías, a lejías cáusticas; los mataderos, a sangre coagulada. Hombres y mujeres apestaban a sudor y a ropa sucia; en sus bocas apestaban los dientes infectados, los alientos olían a cebolla y los cuerpos, cuando ya no eran jóvenes, a queso rancio, a leche agria y a tumores malignos. Apestaban los ríos, apestaban las plazas, apestaban las iglesias y el hedor se respiraba por igual bajo los puentes y en los palacios. El campesino apestaba como el clérigo; el oficial de artesano, como la esposa del maestro; apestaba la nobleza entera y, sí, incluso el rey apestaba como un animal carnicero y la reina como una cabra vieja, tanto en verano como en invierno, porque en el S. XVIII aún no se había atajado la actividad corrosiva de las bacterias y por consiguiente no había ninguna acción humana,ni creadora ni destructora,ninguna manifestación de vida incipiente o en decadencia que no fuera acompañada de algún hedor.

Süskind utiliza, en este primer fragmento, el sentido de la vista para expresar los distintos olores:

–calles = estiércol

–patios = orina

–escalera = madera podrida y excrementos de rata

–cocina = col podrida y grasa de carnero

–dormitorios = sábanas grasientas, edredones húmedos, olor dulzón a orinales

–chimeneas = azufre –curtidurías = lejías caústicas

–mataderos = sangre coagulada

–rey = animal carnicero

–reina = cabra vieja

Como podréis observar, es cierto que sí podemos ver todo aquello que se nos refiere como segundo elemento; y que es esta visualización, esa mediación del otro sentido, la que nos lleva a la percepción del olor de las cosas.

– Pues. . . –empezó la nodriza– no es fácil de decir porque… porque no huelen igual por todas partes, aunque todas huelen bien. Veréis, padre, los pies, por ejemplo, huelen como una piedra lisa y caliente… no, más bien como el requesón… o como la mantequilla… eso es, huelen a mantequilla fresca . Y el cuerpo huele como… una galleta mojada en leche. Y la cabeza , en la parte de arriba, en la coronilla, donde el pelo forma un re molino, ¿veis, padre?, aquí, donde vos ya no tenéis nada… –y tocó la calva de Terrier, quien había enmudecido ante aquel torrente de necios detalles e inclinaba, obediente, la cabeza– , aquí, precisamente aquí es donde huelen mejor. Se parece al olor del caramelo, ¡no podéis imaginar, padre, lo dulce y maravilloso que es! Una vez se les ha olido aquí, se les quiere, tanto si son propios como ajenos. Y así, y no de otra manera , deben oler los niños de pecho. Cuando no huelen así, cuando aquí arriba no huelen a nada, ni siquiera a aire frío, como este bastardo, entonces…

En este segundo fragmento, un ama de cría describe los olores de todos los recién nacidos, menos el del protagonista de la novela, que no huele como Dios manda porque, sencillamente, no huele. A pesar de su conocimiento de los recién nacidos el ama de cría comienza dudando: Veréis, padre, los pies, por ejemplo, huelen como piedra lisa y calien te…, no, más bien como el requesón…o como la mantequilla…, eso es, huelen a mantequilla fresca. El mismo personaje introduce la duda al describir el olor : ¿lo describirá a través de la vista (piedra lisa y caliente)?; ¿sirve la vista para describir el olor de los recién nacidos? El ama de cría decide que no; para describir a un recién nacido hace falta el sentido del gusto, y así nos habla de cómo sus pies huelen a mantequilla, su cuerpo a galleta mojada en leche y su coronilla tiene el olor exacto del caramelo. A través del sentido del gusto hemos descubierto cómo huele un bebé.

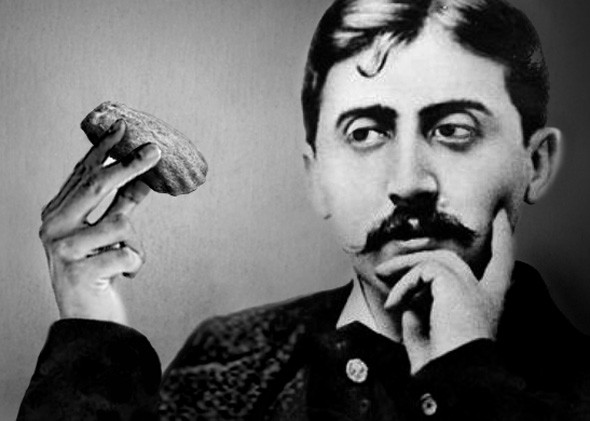

Marcel Proust, el escritor de la sensualidad, en En busca del tiempo perdido, describe así el olor del espino blanco:

Quisiera detenerme aún mucho tiempo ante el espino blanco, olerlo, representarme en mis pensamientos, que no sabían cómo abordarlo, su invisible, invariable aroma, perderlo y volverlo a hallar, sentirme uno con el ritmo con el que sus flores, con juvenil vivacidad y a intervalos, que eran tan inesperados como ciertos silencios musicales, surgían aquí y allá; desplegaban para mí, por tiempo indefinido, el pleno encanto de su inagotable plenitud, más sin que yo pudiese penetrar más profundamente en él, al modo como existen ciertas melodías que uno interpreta cien veces consecutivas sin realizar progreso alguno en cuanto al descubrimiento de su misterio.

Proust dice (…) representarme en mis pensamientos, que no sabían cómo abordarlo(…); e incapaz, como todos, de nombrar el olor, recurre de nuevo a la comparación y, a lo largo de la descripción, el olor se transforma en una melodía. Sin utilizar la comparación directa como Süskind, Proust trenza poco a poco el campo semántico de la música con el de el olor a través de palabras como ritmo, intervalo, silencios musicales o melodías, en una gradación in crescendo que va haciendo explícita la comparación hasta culminar en la expresión al modo como existen ciertas melodías… Así es como Proust consigue que sintamos el olor del espino blanco: a través del sentido del oído.

(…) daba unos paseos del reclinatorio a las butacas de espeso terciopelo, con sus cabeceras de crochet; y en la lumbre, cociendo, como si fueran una pasta, los apetitosos olores cuajados en el aire de la habitación, y que estaban ya levantados y trabajados por la frescura soleada y húmeda de la mañana, los hojaldraba, los doraba, les daba arrugas y volumen para hacer un visible y palpable pastel provinciano, inmensa torta de manzanas, una torta en cuyo seno yo iba, después de ligeramente saboreados los aromas más cuscurrosos, finos y reputados, pero más secos también, de la cómoda, de la alacena y del papel rameado de la paredes, a pegarme siempre con secreta codicia al olor mediocre, pegajoso, indigesto, soso y frutal de la colcha de flores.

En este fragmento, Proust no transforma el olor de la habitación en una melodía musical, sino en una inmensa torta de manzana. En este caso Proust toma el campo semántico de la repostería para, poco a poco, entrelazar el sentido del gusto y el del olfato: en la lumbre, cociendo, como si fuera una pasta, apetitosos olores cuajados…, los hojaldraba, los doraba, les daba arrugas y volumen para hacer un invisible y palpable pastel provinciano, inmensa torta de manzana, una torta en cuyo seno yo iba… La fusión completa de los dos sentidos se produce en estas palabras: ligeramente saboreados los aromas más cuscurrosos…; en ellas utiliza ambos ya no comparándolos, sino como si los dos fueran uno solo. El estilo de Proust, rítmico y lento, une poco a poco el término real con el término comparativo, los mezcla con cuidado, exprime la comparación hasta sacarle todo su jugo, todo, empleando un párrafo entero para describirnos el olor de un solo momento vivido por él. Su estilo es intimista y cuidadoso, como todo en Proust.

Patrick Süskind, sin embargo, tiene un solo libro para describir el olor de toda la humanidad, ardua tarea que lleva a cabo en un estilo ágil y rápido. En una sola línea resuelve el término real y el ficticio; deja los adjetivos para Proust, y utiliza casi siempre el nombre desnudo del objeto con el que se compara (como veíamos en la lista de antes). Vosotros mismos, al narrar, tendréis que decidir qué estilo le conviene a vuestro discurso a la hora de describir un olor. Por supuesto, todo dependerá del tono general del texto y de vuestro propio estilo; pero recordad que a veces un olor vale más que mil palabras, sobre todo cuando se trata de describir un ambiente. Puede ser que a esa habitación, calle o ciudad que habéis descrito y a la que no conseguís acabar de dar vida sólo le falte un olor para que comience a respirar (o a cobrar sentido su respiración, y nunca mejor dicho).

Sólo nos queda, en este apartado, hablaros de algunas leyes físicas que rigen el sentido del olfato y que es bueno que sepáis, por aquello de la verosimilitud. Por ejemplo, sería contradictorio decir: «eres agrio como el azúcar» o decir que vuestro personaje sigue oliendo el perfume de la habitación dos horas después de entrar en ella, por la razón sencilla de que nuestro olfato tiene la facultad de adaptarse a los olores de tal forma que, después de oler una sustancia durante un período de tiempo, dejamos de percibirla. Otra curiosidad respecto al olor es que, así como distinguimos los colores básicos de los que surgen los otros colores, también existen olores básicos de cuya combinación surge el resto:

–alcanfor (olor de las bolas de naftalina)

–almizcle (esencia de raíz de angélica)

–menta (olor de las pastillas de menta)

–etéreo (olor de líquido de limpieza)

–acre (olor del vinagre)

–pútrido (olor del huevo podrido)

Hay que saber, además, que existen sólo cuatro sabores básicos y que todo lo demás que llamamos sabor no es sino olor. Por último, el olor es el sentido que más atado está al centro de la memoria. Lo que vemos u oímos podemos olvidarlo a corto plazo, pero el olfato puede llevarnos muy lejos en el tiempo y en la distancia. Y es que nuestra memoria olfativa funciona sólo –curiosamente– a largo plazo. No olvidéis este importante detalle cuando debáis lograr que un personaje vuelva hacia atrás en su historia.

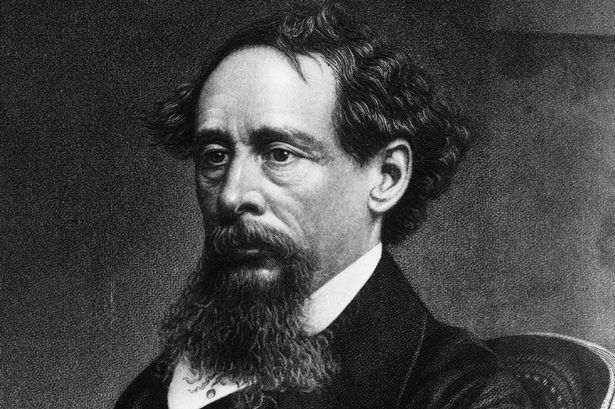

En este sentido, mirad lo que cuenta Diane Ackerman acerca de Dickens:

A lo largo de toda su vida adulta, Charles Dickens dijo siempre que el mero olor del tipo de cola usado para pegar etiquetas a los frascos le devolvía con fuerza insoport able toda la angustia de sus prim e ros años,cuando la bancarrota había obligado a su padre a abandonarlo en el infernal almacén donde preparaban esos frascos.

Y es que, como dijo Kipling «Los olores son más seguros que las visiones y los sonidos para hacer sonar las cuerdas del corazón».

MIRAR, VER Y CREER…

Si pensáramos que los ojos de una mu ch a cha no son más que brillantes redondeles de mica, no sentiríamos la misma avidez por conocer su vida y penetrar en ella. Pe ro nos damos cuenta de que lo que luce en esos discos de reflexión no proviene exclusivamente de su composición material; hay allí muchas cosas para nosotros desconocidas, negras sombras de las ideas que tiene esa persona, de los seres y lugares que conoce –verdes pistas de los hipódromos, arena de los caminos, por donde me hubiese arrastrado, pedaleando a campo y a bosque traviesa, esta perimenudita, más seductora para mí que la del paraíso persa– , las sombras de la casa en donde va a penetrar ahora, los proyectos que hace o los proyectos que inspira ; en esos redondeles de mica está ella, con sus deseos, sus simpatías, sus repulsiones, con su incesante y oscura voluntad. Así que sabía yo que, de no poseer todo lo que en sus ojos se encerraba, nunca poseería a la joven.

Parémonos en esta joven de la que habla Proust en la cita de arriba (es un fragmento de A la sombra de las muchachas en flor, uno de los siete volúmenes que conforman En busca del tiempo perdido). Pensemos en ella, y pensemos en que no es otra que la literatura… Y en que si no poseemos sus ojos no la poseeremos a ella. El sentido de la vista es, sin duda, el que las personas tenemos más desarrollado; es el que más empleamos y, por tanto, al que más y mayores posibilidades de objetivación –que viene a ser la raíz del acuerdo, del entendimiento, entre las personas– hemos adjudicado. Todos sabemos que es mucho más innegable lo que se ha visto que cualquier otra sensación que nos llegue a través de otro sentido. Elegir alguna técnica que podamos utilizar a la hora de escribir, con el objeto de aprovechar al máximo el sentido de la vista, es algo bastante sencillo, algo que tiene una raíz tan lógica como la que usábamos para el olfato. Si antes explicábamos que aquel sentido es una especie de sentido inválido, de la vista debiéramos decir que es algo así como el sentido inabarcable. Porque por mucho que nuestra mirada lo abarque todo frente a sí (todo lo que alcance a englobar nuestro campo visual), sólo fijamos nuestra atención en pequeños detalles: sólo vemos realmente una parte del todo; y sólo estos detalles son los que más tarde seremos capaces de recordar. De un rostro, por ejemplo, podremos –quizás– definir los labios y la forma de la cara, pero es posible que no recordemos (que no llegáramos a ver, siquiera) el color del cabello ni el dibujo de las cejas. Todos sabemos lo que es mirar sin ver. Es un fenómeno realmente curioso éste de la selección que es capaz de llevar a cabo, sin permiso alguno, nuestra mirada. Recordemos lo que nos decía Huxley en su libro Las puertas de la percepción:

Cada persona, en cada momento, es capaz de recordar cuanto le ha sucedido y de percibir cuanto está sucediendo en cualquier parte del universo. La función del cerebro y del sistema nervioso es protegernos, impedir que quedemos abrumados y confundidos por esta masa de conocimientos en gran parte inútiles y sin importancia, dejando fuera la mayor parte de lo que de otro modo percibiríamos o recordaríamos en cualquier momento y admitiendo únicamente la muy reducida y especial selección que tiene probabilidades de sernos prácticamente útil.

Esta definición sobre la función del cerebro podría aplicarse también a la mirada: sólo vemos o recordamos que vemos aquello que en ese momento nos es útil o nos llama la atención por razones, a menudo, enteramente inconscientes. Ante la página en blanco, en cambio, deberemos recapacitar sobre aquello que vamos a expresar una vez filtrado a través de la mirada narrativa. Nuestra selección deberá ser consciente, y mucho; habremos de tomarnos muy en serio qué elementos elegiremos para representar una imagen global, según adónde queramos encaminarla. Además, a la hora de llamar la atención sobre alguno de los detalles visuales seleccionados, contamos con un importantísimo recurso, la sinécdoque, cuya definición tomamos de las Cartas eróticas de Ángel Zapata y Clara Obligado:

Hablamos de sinécdoque cuando alguna parte basta para recordarnos todo (o viceversa) , y por eso –como ocurría en la metáfora– toma su lugar y lo sustituye ; llamar «espada» al torero o «vela» al barco son usos de la sinécdoque que han hecho fortuna en el lenguaje coloquial.

Cualquier llamada de atención hacia una sola parte de cualquier todo (hacia un punto específico de algún objeto, animal o persona), emplea un recurso parecido a la sinécdoque, en el sentido de que sustituye –en buena medida– lo uno por lo otro.

Veamos, como ejemplo, la descripción que Nabokov hace de su famosa Lolita:

Era la misma niña: los mismos hombros frágiles y color de miel, la misma espalda esbelta, desnuda, sedosa, el mismo pelo castaño. Un pañuelo a motas anudado en torno al pecho ocultaba a mis viejos ojos de mono, pero no a la mirada del joven recuerdo, sus senos juveniles.

Es un procedimiento que también nos explica Ángel Zapata:

Lo mismo que el paleontólogo reconstruye el animal a partir de un hueso, la avidez de los ojos, de la mirada, toma consigo alguna zona de su objeto, cualquier pieza del puzzle, y a partir de una boca vuelve a trazar el rostro entero, o resume una figura en el dibujo de sus manos.

Lolita es descrita tan solo a través de algunos detalles: sus hombros, su espalda, su pelo, su pañuelo y sus senos (imaginados por Humbert Humbert). De estos pocos elementos extraemos, sin embargo, una imagen bastante nítida de la niña, a la que ya, desde ese momento, imaginaremos así durante toda la novela.

Es importante elegir bien los pocos elementos a través de los que vamos a describir una imagen, según la función que le vayamos a dar. Humbert Humbert, por ejemplo, nos describe la imagen impresionista de su deseo, y para ello elige unos elementos y rechaza otros. Pero también es importante que los adjetivos utilizados resulten visuales, lo más descriptivos que sea posible. Por ejemplo, las expresiones hombros frágiles y espalda esbelta nos informan sobre la complexión de la niña; el color de miel de sus hombros, junto al adjetivo sedoso, referido a la piel, nos hablan de su tono y su textura; y, por último, senos juveniles reincide en la idea de que ella sigue siendo aquella misma niña, e insinúa que la imagen que entonces le llega procede, en el fondo, de mucho más atrás, de sus recuerdos.

Marguerite Duras también hace una descripción sobre su propia Lolita en El amante:

Quince años y medio. El cuerpo es delgado, casi enclenque, los senos aún de niña, maquillada de rosa pálido y de rojo. Y además esa vestimenta que podría provocar la risa pero de la que nadie se ríe.

Como Nabokov, la escritora utiliza para su descripción la complexión y los senos de la muchacha. La referencia a su maquillaje y a su vestimenta hace referencia a cierta idea que se desarrolla a lo largo de toda la novela, según la cual la belleza de la muchacha resulta extraña, grotesca, en cierto modo, para su edad (esa vestimenta que podría provocar la risa pero de la que nadie se ríe). Encontramos, por tanto, en sólo cuatro líneas, una descripción bastante completa y muy significativa del aspecto físico y también psicológico de la niña. Las grandes armas en la expresión de lo visual son, como para los pintores, el color y la luz. A menudo son los colores el elemento principal de la descripción. Observad las pinceladas sueltas, de técnica impresionista, de la siguiente descripción, de Nabokov, sobre su personaje:

Aún seguía a la señora Haze por el comedor cuando,más allá del cuarto, hubo un estallido de verdor –»la galería» entonó la señora Haze– y entonces, sin el menor aviso, una oleada azul se hinchó bajo mi corazón y vi sobre una estera, en un estanque de sol, semidesnuda, de rodillas, a mi amor de la Riviera que se volvió para espiarme sobre sus anteojos negros.

Y leed otros dos ejemplos, dos fragmentos de Marguerite Duras, tomados también de El amante, en donde las descripciones se centran, igualmente, en los colores…

La pequeña del sombrero de fieltro aparece a la luz fangosa del río, sola en el puente del transbordador, acodada en la borda. El sombrero de hombre colorea de rosa toda la escena. Es el único color. * * * Recuerdo mal los días. La luminosidad solar empañaba los colores, aplastaba. De las noches me acuerdo. El azul estaba más lejos que el cielo, estaba detrás de todas las densidades, recubría el fondo del mundo. El cielo, para mí, era esa estela de pura brillantez que atraviesa el azul, esa fusión fría más allá de cualquier color. A veces, en Vinhlong, cuando mi madre estaba triste, hacía enganchar el tílburi e íbamos al campo a ver la noche de la estación seca. Tuve esa suerte, la de esas noches, la de esa madre. La luz caía del cielo en cataratas de pura transparencia, en trombas de silencio y de quietud. El aire era azul, se cogía con la mano. Azul. El cielo era esa palpitación continua de la brillantez de la luz. La noche lo iluminaba todo, todo el campo a cada orilla del río hasta donde alcanzaba la vista. Cada noche era particular, cada una podía denominarse según el tiempo de su duración.

Pero lo que realmente llevó a Marguerite Duras a convertirse en la mayor representante de lo que se llamó La generación de la mirada, es su asombrosa capacidad para convocar una imagen y describirla, en tiempo presente, casi de un modo cinematográfico:

Queda una imagen de nuestro parentesco:es una comida, en Sadec. Los tres comemos en la mesa del comedor. Ellos tienen diecisiete y dieciocho años. Mi madre no está con nosotros. Él mira cómo mi hermano menor y yo comemos, y luego deja el tenedor, sólo mira a mi hermano menor. Le mira muy largamente y luego le dice de repente, muy calmadamente, algo terrible. La frase se refiere a la comida. Le dice que debe ir con cuidado, que no debe comer tanto. El hermano menor no contesta. El otro sigue. Le recuerda que los trozos grandes de carne son para él, que no debe olvidarlo. Si no, dice. Pregunto:¿por qué para ti? Dice: porque es así. Digo:ojalá te mueras. No puedo seguir comiendo. El hermano menor tampoco. El espera a que el hermano menor se atreva a pronunciar palabra, una sola palabra, sus puños cerrados están prestos encima de la mesa para destrozarle la cara. El hermano menor no dice nada. Está muy pálido. Entre sus pestañas, el inicio del llanto.

Hasta ahora hemos visto cómo Nabokov y Duras elaboran las imágenes. Como veis, lo hacen a través de una suerte de impresionismo visual que, junto al uso de la sinécdoque, hace que sus descripciones resulten excepcionalmente cargadas de sensaciones visuales, de cuadros luminosos elaborados a base de grandes pinceladas. Otros escritores han empleado el sentido de la vista para hacer descripciones casi obsesivas; los espacios, objetos, personajes…, se plasman sobre el papel de una manera tan concreta y densa que podríamos agarrar las imágenes con la mano. Viajemos al Caribe a través de los ojos de Alejo Carpentier, en su obra El siglo de las luces:

La claridad, la transparencia, el frescor del agua, en las primeras horas de la mañana, producían a Esteban una exaltación física muy semejante a una lúcida embriaguez…;se sentía tan feliz,tan envuelto, tan saturado de luz que, a veces, al estar nuevamente en suelo firme, tenía el aturdido y vacilante andar de un hombre ebrio… En ese prodigioso Mar de las Islas, hasta los guijarros del Océano tenían estilo y duende; los había tan perfectamente redondos que parecían pulidos en tornos de lapidarios; otros eran abstractos en forma, pero danzantes en anhelo, levitados, espigados, por una suerte de impulso brotado de la materia misma. Y era la transparente piedra con claridades de alabastro, y la piedra de mármol violado, y el granito cubierto de destellos que corrían bajo el agua, y la piedra humilde, erizada de bigarros -cuya carne con sabor a alga sacaba el hombre de su minúsculo caracol verdinegro usando una espina de nopal. Porque los más portentosos cactos montaban la guardia en los flancos de esas Hespérides sin nombres a donde arribaban las naves en su venturosa derrota;altos candelabros, panoplias de verdes yelmos, colas de faisanes verdes, verdes sables, motas verdes, sandías hostiles, membrillos rastreros, de púas ocultas bajo mentidas tersuras… En contrapartida de aquella vegetación armada, cubierta de clavos, que impedía trepar a ciertas crestas rematadas por las corosolas maduras, era, abajo en el mundo de lo cámbrico, las selvas de colores, con sus texturas de carne, de encajes, de estambres, infinitas, y siempre diversas, en sus árboles llameantes, tramutados, aurifiscentes; árboles de Alquimia, de grimorios y tratados herméticos; ortigas de suelos intocables, flamígeras yedras, enrevesados en contrapuntos y ritmos tan ambiguos que toda delimitación entre lo inerte y lo palpitante, lo vegetal y lo animal, quedaba abolida.

Carpentier ha escogido un representante de cada mundo para describirnos la totalidad: los guijarros, como parte del mundo mineral; los cactus, como parte del vegetal; y los corales, de todo lo marino. Su descripción, entonces, es sinécdótica también, pero de tintes barrocos, no impresionistas. Aparte de un vocabulario bastante rebuscado, Carpentier recurre a la metáfora. Para concretar esas imágenes no le basta con unas pinceladas, y no le bastan tampoco los adjetivos. La imagen paralela que nos hace llegar mediante la metáfora es la única que puede ayudarle en su camino para que el lector vea todo exactamente como él lo ve. Así, los guijarros se convierten en pulidos tornos de lapidario, tienen estilo, duende, son danzantes en anhelo. Los cactos montan guardia, son panoplias (armaduras) de verdes yelmos y verdes sables; es decir: son, al fin y al cabo, una vegetación armada, y esto los convierte en soldados guardianes de las islas. Contrapone a este mundo armado el mundo de lo cámbrico (período en el que se formaron las algas), con adjetivos como texturas de carne, encajes, estambres…; y elabora de nuevo metáforas relativas a lo marino, imágenes que giran en torno al mundo de la alquimia: aurifiscentes (recordemos que una de las funciones de la alquimia era, en la Antigüedad, encontrar los secretos de la fabricación del oro), grimorios (libros de magia antiguos) y tratados herméticos. Es importante que reparemos en cómo Carpentier elabora las metáforas sobre un mismo elemento, en torno a un solo campo semántico, cada vez: el campo semántico del ejército, en el caso de los cactus, y el de la magia, en el caso de los corales. Esta táctica refuerza el lirismo de las descripciones que compone, sin duda. Sea barroco o impresionista, el uso de la imagen visual es imprescindible en literatura, y sus posibilidades, como veis, son infinitas. Sobre todo en el fondo, escribir es buscar con nuestros ojos en los de los otros; como decía Marguerite Duras…

Sé perfectamente que todo está ahí. Todo está ahí y nada ha ocurrido aún, lo veo en los ojos, todo está ya en los ojos. Quiero escribir. . .

EL GUSTO: EL PLACER Y LA FERTILIDAD

A lo largo de la historia de la literatura, el sentido del gusto ha servido como muy oportuno vehículo de expresión, sobre todo, en los dos terrenos más propios del hedonismo. Veamos ambos, uno a uno, partiendo de que se encuentran, no por casualidad, íntimamente relacionados entre sí…

–EL GUSTO Y EL AMOR

La primera y más importante función del sentido del gusto en este ámbito es la de perfecta expresión del deseo sexual. Esta función procede de tiempos ancestrales, aquéllos en que la comida comenzó a relacionarse con la fertilidad; así nos lo explica Diane Ackerman, en Una historia natural de los sentidos:

Los pueblos primitivos vieron la creación como un proceso a la vez personal y universal; el suelo produce comida, y los humanos (a menudo hechos de arcilla o barro) producen niños. La lluvia cae del cielo e impregna la tierra, lo que hace surgir la fruta y el grano de la carne bronceada de la tierra, una tierra cuyas montañas parecen mujeres reclinadas, y cuyos manantiales brotan como hombres saludables. Los ritos de la fertilidad, si son realizados con el suficiente frenesí, pueden alentar a la naturaleza a no ahorrar su tesoro. En las antiguas festividades orgiásticas, los cocineros preparaban carnes y panes en forma de genitales, especialmente penes, y estatuas de hombres y mujeres de exagerados órganos sexuales presidían esas celebraciones en las que las parejas sagradas copulaban en público.

En distintos momentos de la historia, alimentos con forma fálica (como zanahorias, puerros, pepinos, plátanos, anguilas y espárragos) han sido considerados afrodisíacos. Las ostras y los higos fueron igualmente apreciados por guardar cierto parecido con el sexo femenino. En un cuento de Lampedusa, Ligea o la sirena, el protagonista, un viejo catedrático de griego, hace de los erizos de mar su plato favorito precisamente por esta razón…

—El mar: el mar de Sicilia es el más colorido, el más romántico de todos los que he visto; será lo único que no lograréis estropear, fuera de las ciudades, claro. ¿En los restaurantes de la costa aún sirven los erizos partidos por la mitad? Le dije que sí, pero aclaré que ahora son pocos los que los comen, por miedo al tifus. —Sin embargo,son lo más bello que tenéis por allá, aquellos cartílagos sanguíneos,aquellos simulacros de órganos femeninos, con perfume a sal y a algas. ¡Qué tifus ni qué ocho cuartos! Serán peligrosos como todos los dones del mar, que dan la muerte junto con la inmortalidad. Cuando estuve en Siracusa, se los exigí a Orsi. ¡Qué sabor, qué aspecto divino! ¡Es el recuerdo más bello de mis últimos cincuenta años!

Infinidad de alimentos exóticos eran considerados mágicos y, por extensión, afrodisíacos: el caviar (porque eran huevas de hembra), los ojos de hiena, el morro de hipopótamo, la cola de caimán, la joroba de camello, los genitales de cisne o la raíz de la mandrágora (porque su forma recuerda a los muslos y el pene del hombre).

A lo largo del tiempo, las imágenes metafóricas que tratan de manifestar las turbulencias del deseo amoroso han ido intensificando su crudeza, su desnudez. Y no hay duda de que siempre ha sido la metáfora el recurso que mejor ha conseguido acercarnos a la pasión, al erotismo, a la sensualidad…; acercarnos a todo aquello, en fin, que el amor tiene de insaciable y de devorador, a lo que más de raíz nos comunica con nuestros instintos primarios. Y es que el amor es «un canibalismo con buenos modales», como se explica en el fragmento que sigue y que hemos tomado de las Cartas eróticas de Ángel Zapata y Clara Obligado.

Los amantes se devoran con la vista, con los labios, y se comerían de buena gana, como en una vuelta a la Edad de Oro : comer y ser comido, reintegrarse en el otro, saborearlo. En el festín que es la pasión erótica lo más sublime, lo más brutal, se mezclan sin remedio como devoración y eucaristía:

«Entra, amor mío, en tu jardín a comer de sus frutos deliciosos». (Cantar de los cantares)

Hay,sí,una dulzura del amor,un preciado alimento en el cuerpo del otro.Comerse a quien se ama es lo imposible del deseo, su frontera interior, su meta y su extravío.

Veamos a continuación cómo Henry Miller se expresa al respecto, en Sexus:

Soy insaciable. Comería pelo, cera sucia,coágulos de sangre, cualquier cosa y todo lo que sea tuyo. Preséntame a tu padre con sus trapisondas, con sus caballos de carreras, sus entradas gratis para la ópera;los comeré a todos, los tragaré vivos.¿Dónde está la silla en que te sientas,dónde está tu peine favorito, tu cepillo de dientes, tu lima de uñas? Sácalos para que los pueda devorar de un bocado. Dices que tienes una hermana más hermosa que tú. Muéstramela…, quiero arrancarle la carne de los huesos.

Como límite y unión entre el sexo y el sentido del gusto, la coprofagia, perversión alabada por algunos autores, disuelve la metáfora y la hace realidad devoradora; así dirá Apollinaire:

—¡Caga ya! —gritaba Mony.

Enseguida apareció una puntita de mierda, picuda e insignificante, que mostró la cabeza y se retiró inmediatamente a su caverna. Al poco reapareció,seguida lenta y majestuosamente por el resto del salchichón, que constituía uno de los más bellos cagajones que un intestino haya producido jamás. La mierda salía untuosa e ininterrumpidamente,hilada con cuidado como un cable de navío.Oscilaba con gracia entre las bellas nalgas que se separaban cada vez más. Pronto se balanceó con mayor brío. El culo se dilató aún más, se agitó un poco y la mierda cayó, caliente y humeante toda ella, en las manos de Mony que se tendían para recibirla. Entonces él gritó: «¡No te muevas!», y, agachándose, le lamió cuidadosamente el orificio del culo, amasando el cagajón con sus manos. Luego lo aplastó con voluptuosidad y se embadurnó todo el cuerpo con él.

Así que no lo olvidéis: para describir el amor y el sexo no hay nada como el sentido del gusto. Desde los dulces versos de El cantar de los cantares hasta el ansia voraz de Miller o la coprofagia de Apollinare, todas estas expresiones afrontan una única misión: explicarnos esa ansiedad irrefrenable hacia el otro, hacia el ser deseado.

–LOS GLOTONES Y LA LITERATURA

La literatura ha venido tratando los alimentos como un placer eminentemente social. Banquetes de bodas y todo tipo de comilonas varias han sido descritas a lo largo y ancho de novelas, cuentos y versos. Las tablas del despilfarro, con sus manteles blancos y el vino derramándose sobre ellos y en las gargantas, son espacios perfectos para acoger miradas furtivas, pisotones intencionados y palabras de doble filo… En torno a las mesas rebosantes, los personajes se reúnen, se conocen, se enamoran o se odian. Si nuestra cultura ha convertido esas grandes comidas convocadas por las familias en grandes espectáculos, sin duda se lo debemos a nuestros antecedentes romanos, que elevaron los banquetes a esa categoría, literalmente. Así nos lo explica Diane Ackerman:

En su lucha contra el enemigo Aburrimiento, los romanos pusieron en práctica cenas que duraban toda la noche y compitieron en la creación de platos raros e ingeniosos. En una cena, un anfitrión sirvió progresivamente ejemplares menores de la cadena alimentaria, que eran relleno de los más grandes: dentro de un ternero había un cerdo, dentro del cerdo, un cordero, dentro del cordero, un pollo, dentro del pollo, un conejo, dentro del conejo, un lirón, y así sucesivamente. Otro sirvió una variedad de platos que parecían diferentes pero estaban todos hechos con los mismos ingredientes. Eran frecuentes las cenas con un tema, y podían incluir una suerte de caza del tesoro, en la que los invitados que encontraban el cerebro del pavo real o la lengua del flamenco recibían un premio. Dispositivos mecánicos podían hacer que bajaran del techo acróbatas que traían el plato siguiente, o trasladaban una fuente de huevas de lamprea con una polea en forma de anguila. Los esclavos ponían guirnaldas de flores a los invitados, y les frotaban el cuerpo con ungüentos perfumados para relajarlos. El suelo podía estar cubierto hasta la altura de las rodillas con pétalos de rosa. Los platos se sucedían, algunos con salsas picantes para despertar las papilas, otros con salsas aterciopeladas para adormecerlas. Mediante tubos se bombeaba al salón aire aromático y los invitados eran rociados con pesados perfumes animales como la algalia o el ámbar gris. A veces, la comida misma arrojaba un chorrito de azafrán o agua de rosas a la cara del comensal, o al romper una cáscara saltaba un pájaro, o resultaba ser incomestible (porque era de oro puro).

En las Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, el mismo emperador nos cuenta la voluptosidad que este placer causaba en sus congéneres:

Comer un fruto significa hacer entrar en nuestro Ser un hermoso objeto viviente, extraño, nutrido y favorecido como nosotros por la tierra; significa consumar un sacrificio en el cual optamos por nosotros frente a las cosas. Jamás mordí la miga de pan de los cuarteles sin maravillarme de que ese amasijo pesado y grosero pudiera transformarse en sangre, en calor, acaso en valentía. ¡Ah! ¿Por qué mi espíritu, aun en sus mejores días, sólo posee una parte de los poderes asimiladores de un cuerpo? En Roma, durante las interminables comidas oficiales, se me ocurrió pensar en los orígenes relativamente recientes de nuestro lujo, en este pueblo de granjeros parsimoniosos y soldados frugales, alimentados a ajo y a cebada, repentinamente precipitados por la conquista en las cocinas asiáticas y hartándose de alimentos complicados con torpeza de campesinos hambrientos. Nuestros romanos se atiborran de hortelanos, se inundan de salsas y se envenenan con especies. Un Apicio está orgulloso de la sucesión de las entradas, de la serie de platos agrios o dulces, pesados o ligeros, que componen la bella ordenación de sus banquetes; vaya y pase, todavía, si cada uno de ellos fuera servido aparte, asimilado en ayunas, doctamente saboreado por un gastrónomo de papilas intactas. Presentados al mismo tiempo, en una mezcla trivial y cotidiana, crean en el paladar y el estómago del hombre que los come una detestable confusión en donde los olores, los sabores y las sustancias pierden su valor propio y su deliciosa identidad. El pobre Lucio se divertía antaño en confeccionarme platos raros; sus patés de faisán, con su sabia dosis de jamón y especias, daban pruebas de un arte tan exacto como el del músico o el del pintor; yo añoraba sin embargo la carne pura de la hermosa ave. Grecia sabía más de estas cosas;su vino resinoso,su pan salpicado de sésamo,sus pescados cocidos en las parrillas al borde del mar, ennegrecidos aquí y allá por el fuego y sazonados por el crujir de un grano de arena, contentaban el apetito sin rodear con demasiadas complicaciones el más simple de nuestros goces. En algún tabuco de Egina o de Falera he saboreado alimentos tan frescos que seguían siendo divinamente limpios a pesar de los sucios dedos del mozo de taberna, tan módicos pero tan suficientes que parecían contener, en la forma más resumida posible, una esencia de inmortalidad. También la carne asada por la noche, después de la caza, tenía esa calidad casi sacramental que nos devolvía más allá, a los salvajes orígenes de las razas. El vino nos inicia en los misterios volcánicos del suelo, en las ocultas riquezas minerales; una copa de Samos bebida a mediodía, a pleno sol, o bien absorbida una noche de invierno, en un estado de fatiga que permite sentir en lo hondo del diafragma su cálido vertimiento, su segura y ardiente dispersión en nuestras arterias, es una sensación casi sagrada, a veces demasiado intensa para una cabeza humana; no he vuelto a encontrarla al salir de las bodegas numeradas de Roma, y la pedantería de los grandes catadores de vinos me impacienta.Más piadosamente aún,el agua bebida en el hueco de la mano,o de la misma fuente,hace fluir en nosotros la sal secreta de la tierra y la lluvia del cielo. Pero aun el agua es una delicia que un enfermo como yo sólo debe gustar con sobriedad. No importa; en la agonía, mezclada con la amargura de las últimas pociones, me esforzaré por saborear su fresca insipidez sobre mis labios.

Por supuesto, los grandes intérpretes de las sensaciones del gusto son aquéllos para quienes la comida es el placer supremo, la suma de todos los placeres: los glotones. Como nuestro Sancho Panza, tierno e insatisfecho siempre –de sabrosas viandas– , a quien se le hace la boca agua, por ejemplo, en el capítulo donde se narran las bodas de Camacho. Éste es uno de esos muchos momentos de la obra en que la voz narrativa deja traslucir una fina ironía que muy bien pudiera proceder también del mismísimo pensamiento de don Quijote…

Hizo Sancho lo que su señor le mandaba, y poniendo la silla a Rocinante y la albarda al rucio, subieron los dos, y paso ante paso se fueron entrando por la enramada. Lo primero que se le ofreció a la vista de Sancho fue, espetado en un asador de un olmo entero, un entero novillo; y en el fuego donde se había de asar ardía un mediano monte de leña, y seis ollas que alrededor de la hoguera estaban no se habían hecho en la común turquesa de las demás ollas; porque eran seis medias tinajas, que cada una cabía un rastro de carne: así embebían y encerraban en sí carneros enteros, sin echarse de ver, como si fueran palominos; las liebres ya sin pellejo y las gallinas sin pluma que estaban colgadas por los árboles para sepultarlas en las ollas no tenían número; los pájaros y caza de diversos géneros eran infinitos, colgados de los árboles para que el aire los enfriase. Contó Sancho más de sesenta zaques de más de a dos arrobas cada uno, y todos llenos, según después pareció, de generosos vinos; así había rimeros de pan blanquísimo como los suele haber de montones de trigo en las eras;los quesos, puestos como ladrillos enrejalados, formaban una muralla, y dos calderas de aceite mayores que las de un tinte servían de freír cosas de masa, que con dos valientes palas las sacaban fritas y las zambullían en otra caldera de preparada miel que allí junto estaba. Los cocineros y cocineras pasaban de cincuenta, todos limpios, todos diligentes y todos contentos. En el dilatado vientre del novillo estaban doce tiernos y pequeños lechones, que, cosidos por encima, servían de darle sabor y enternecerle. Las especias de diversas suertes no parecía haberlas comprado por libras, sino por arrobas,y todas estaban de manifiesto en una grande arca. Finalmente, el aparato de la boda era rústico; pero tan abundante, que podía sustentar a un ejército. Todo lo miraba Sancho Panza, y todo lo contemplaba, y de todo se aficionaba. Primero lo cautivaron y rindieron el deseo las ollas, de quien él tomara de bonísima gana un mediano puchero; luego lo aficionaron la voluntad los zaques; y últimamente las frutas de sartén, si es que se podían llamar sartenes las tan orondas calderas; y así, sin poderlo sufrir ni ser en su mano hacer otra cosa, se llegó a uno de los solícitos cocineros,y con corteses y hambrientas razones le rogó le dejase mojar un mendrugo de pan en una de aquellas ollas. A lo que el cocinero respondió: –Hermano, este día no es de aquellos sobre quien tiene jurisdicción la hambre, merced al rico Camacho. Apeaos y mirad si hay por ahí un cucharón, y espumad una gallina o dos, y buen provecho os hagan. –No veo ninguno –respondió Sancho. –Esperad –dijo el cocinero–. ¡Pecador de mí, y qué melindroso y para poco debéis de ser! Y diciendo esto, asió un caldero, y encajándole en una de las medias tinajas, sacó en él tres gallinas y dos gansos, y dijo a Sancho: –Comed, amigo, y desayunaos con esta espuma, en tanto que se llega la hora del yantar.

Y esos otros grandísimos voraces que eran Gargantúa y su hijo Pantagruel, en cuya boca –la de éste último–, nos dice Rabelais, había «veinticinco reinos habitados, sin contar los desiertos y un brazo de mar»; los ciudadanos de estos reinos fueron llamados «gorgias» por el aventurero que visitó aquel mundo en el más allá, porque vivían en la gorgia del señor Pantagruel. Y veamos ahora a Gargantúa en todo su esplendor:

DE CÓMO GARGANTÚA SE COMIÓ SEIS PEREGRINOS EN ENSALADA

El propósito requiere que contemos lo que les sucedió a seis peregrinos que venían de San Sebastián,cerca de Nantes, y que, para albergarse aquella noche, por miedo de los enemigos, se habían escondido en el huerto, sobre los tallos de los guisantes, entre las coles y las lechugas. Gargantúa se hallaba un poco sediento y preguntó si podrían traerle lechugas para hacer una ensalada, y, sabiendo que allí había las más grandes y hermosas del país, porque eran tan grandes como ciruelos o nogales, quiso ir él mismo a cogerlas y trajo en la mano las que le parecieron, y con ellas, a los seis peregrinos, quienes tenían tanto miedo, que no se atrevían a hablar ni a toser. Al lavarlas en la fuente, los peregrinos se decían en voz baja el uno al otro: –¿Qué podemos hacer? Nos estamos ahogando entre las lechugas. ¿Hablaremos? Mas, si hablamos, nos matará como si fuéramos espías. Y , mientras así deliberaban, Gargantúa, los puso con las lechugas en un plato de la casa tan grande como el tonel que tienen en la abadía de Citeaux, y, con aceite, vinagre y sal, se los comió para refrescarse antes de cenar; ya había engullido cinco, y el sexto estaba en el plato, oculto todo él debajo de una lechuga,excepto su bordón, que aparecía encima.Grandgousier,al verlo, dijo a Gargantúa: –Parece un cuerno de caracol. No lo comas. –¿Por qué? –quiso saber Gargantúa–. Son buenos en este mes. Y , tirando del bordón, sacó al propio tiempo al peregrino, y lindamente se lo comió. Luego echó un gran trago de vino seco y esperó que sirvieran la cena.

Y he aquí otro fragmento, en donde se nos da cuenta de las fechorías del infante Pantagruel:

DE LA INFANCIA DE PANTAGRUEL

Encuentro en los antiguos historiógrafos y poetas, que son muchos en este mundo los que han nacido de maneras muy raras, que serían demasiado largas de contar. Leed, si tenéis tiempo, el libro séptimo de Plinio. Pero entre ellas jamás encontraréis ninguna tan maravillosa como la de Pantagruel, pues era cosa difícil de creer lo que crecieron su cuerpo y su fuerza en poco tiempo. Comparado con él, nada era Hércules, el cual, estando aún en la cuna, mató dos serpientes muy pequeñas y frágiles; pero Pantagruel, estando aún en la cuna, hizo cosas mucho más admirables. Debo decir aquí que en cada comida bebíase la leche de cuatro mil seiscientas vacas, y que para hacerle las papillas hubo que fabricar una vasija tan grande, que en ella trabajaron todos los caldereros de Saumur en Anjou, de Villedieu en Normandía y de Bramont en Lorena. Se la daban en un gran abrevadero que existe aún en Burges, cerca del palacio; pero ya tenía tan grandes y fuertes los dientes, que rompió un gran pedazo del mismo, como bien puede verse. Cierto día por la mañana, cuando le quisieron hacer mamar de una de sus vacas –porque dice la historia que no tuvo otra clase de nodrizas–, deshizo el lazo de la cuerda con que tenía atado a la cuna un brazo, cogió a la vaca por debajo del corvejón, y se le comió las dos ubres y la mitad del vientre junto con el hígado y los riñones, y la habría devorado toda de no haberse puesto el animal a gritar horriblemente como si los lobos la tuvieran en sus garras. A los gritos acudió gente que le quitó la vaca a Pantagruel. Pero no lograron hacerle soltar una pata, y él siguió comiéndola como vosotros haríais con una salchicha; y, al intentar quitarle el hueso, se lo tragó tan rápidamente como un cormorán se tragaría un pececillo.

Fijaos en que los más grandes glotones que deambulan por nuestras páginas son héroes del pasado…; es curioso, pero nuestro siglo no han conseguido dar a luz a personajes excesivos de tal talla, que gocen de la gracia irónica de los personajes de Rabelais o de Cervantes. Y es los glotones de los tiempos pasados construían, con su estómago ingente, toda una filosofía vital de carnes plácidas y desbordadas –sobre todo si eran pobres de recursos e insaciables de estómago– que hoy no parece que estemos por defender…

EL TACTO, ESA SUTIL APROXIMACIÓN

El tacto,el primer sentido que se enciende,suele ser también el último en extinguirse:mucho después de que la vista nos haya abandonado nuestras manos siguen fieles al mundo.

Frederic Sachas, The Sciences

Hay quien se empeña en leer el destino en los astros, mientras que otros están convencidos de que se encuentra escrito en las líneas de las manos. No hay duda de que el aspecto de las manos de cualquier persona dice cosas de ella; delata, por lo menos, su pasado. Es, sobre todo, el oficio de cada cual –aquello a lo que cada uno entrega día a día sus manos– lo que deja en ellas un rastro más evidente y perdurable. Desde la belleza esbelta y delicada de las manos del pianista, hasta la tierna rudeza de las del labriego –«manos de trilla»–, ellas son el motor de la evolución humana. Como muy bien explicó Engels en su momento, partiendo de las teorías de Darwin, precisamente fue el cambio de función de estas nuestras herramientas primeras lo que posibilitó el desarrollo humano y con él dio lugar al cambio de posición del antropoide (el paso a la posición erecta, a través de una lenta pero segura evolución). El desarrollo de nuestras manos y de sus funciones ha sido, así, la premisa imprescindible de la transformación del mono en hombre, a través del trabajo. El sentido del tacto no es, desde luego, la única función de nuestras manos. Sí es cierto, en todo caso, que es la función que desarrollan siempre, aun sin querer, al mismo tiempo que cualquier otra de las demás. Siempre que se agarra, se toma, se coge, se acaricia…, interviene el sentido del tacto, incluso si no nos conduce a ninguna sensación inmediata y consciente. El tacto es lo primero que viene y lo último que se marcha, nos dice Frederic Sachas. El tacto es el principio y el final, pero también es el sentido de lo cotidiano; por eso se ha adueñado de un espacio en nuestra lengua coloquial. Quién no dice al cabo del día «esto me toca muy de cerca», «a ese hay que cogerle con pinzas» o que «un problema es espinoso, resbaladizo, áspero».

Tocar a alguien es invadir directamente su terreno, entrar en la zona de riesgo que cada cual reserva para las relaciones íntimas. Y es que el tacto también está dentro de nuestras costumbres en forma de tabú, como nos cuenta Diane Ackerman:

En los Estados Unidos no es aceptable que un hombre toque los pechos, nalgas o genitales de una mujer que no le invite a hacerlo. Pero como la mujer tiende a ser más baja que el hombre, cuando él le pasa un brazo por el hombro, el brazo de ella queda naturalmente a la altura de la cintura de él.Como resultado,la mujer termina tocando la cintura y la pelvis de un hombre sin que eso sea necesariamente un gesto sexual. Cuando un hombre toca la pelvis de una mujer, en cambio, inmediatamente se lo registra como algo sexual. Las mujeres tocan el cabello y el rostro de otras mujeres con más frecuencia que los hombres entre sí. A las mujeres en general se les toca más el cabello (madres, padres,amigos,amigas) que a los hombres.En Japón es tabú tocarle la nuca a una chica.En Tailandia, tocarle la parte superior de la cabeza. En Fiji,tocarle el cabello a alguien es tan tabú como lo es tocarle los genitales en, por ejemplo, Iowa. Incluso las tribus primitivas, en las que hombres y mujeres van desnudos, existen tabúes sobre algunas partes del cuerpo. De hecho, hay sólo dos situaciones en las que los tabúes desaparecen: los amantes tienen acceso completo al cuerpo del otro.

Entendemos el tacto, por tanto, como una forma de sutil lenguaje que asumimos inconscientemente:

Tocar a alguien es tomarse una confianza particular. Imaginemos a dos personas hablando en una reunión de negocios: una de ellas toca a la otra ligeramente en la mano al decir algo, o le pasa un brazo sobre el hombro. ¿Cuál es la que manda? La que inicia el contacto es casi siempre la persona de status más alto.Investigadores que observaron a centenares de personas en concentraciones públicas en una pequeña ciudad de Indiana y en una gran ciudad de la Costa Este, descubrieron que los hombres tocan primero a mujeres,que es más probable que las mujeres toquen a mujeres a que los hombres toquen a otros hombres, y que la gente de status más elevado por lo general toca primero a la de status más bajo. Los que están en situación inferior esperan la luz verde antes de arriesgarse a un aumento de intimidad (aun cuando lo hagan inconscientemente) con sus supuestos superiores.

El tacto, tan apegado a nuestra cotidianidad, es un sentido a tener muy en cuenta a la hora de describir situaciones. Socialmente, hay establecido todo un idioma de signos que seguimos sin percatarnos: tocamos a ciertos amigos de una forma si son mujeres, de otra, si son hombres; y nunca tocamos a nuestro jefe o a nuestros compañeros de trabajo. Tocamos de una manera especial a nuestra madre, a nuestro padre o a nuestros hermanos, porque son seres que se encuentran dentro de nuestro círculo íntimo de contactos. Pero si rozamos a un desconocido en el metro sentimos instantáneamente un rechazo. ¿Y los amantes? Nada tan importante como el primer contacto de las manos, el paso de un brazo sobre los hombros, un roce en la cintura. Todos conocemos las reglas de ese dialecto no escrito del amor, construido sobre todo con signos táctiles. A continuación os transcribimos una interesante reflexión sobre el sentido del tacto que Marguerite Yourcenar pone en boca de Adriano:

He soñado a veces con elaborar un sistema de conocimiento humano basado en lo erótico, una teoría del contacto en la cual el misterio y la dignidad del prójimo consistirían precisamente en ofrecer al Yo el punto de apoyo de ese otro mundo. En una filosofía semejante, la voluptuosidad sería una forma más completa,pero también más especializada, de este acercamiento al Otro,una técnica al servicio del conocimiento de aquello que no es uno mismo. Aun en los encuentros menos sensuales, la emoción nace o se alcanza por el contacto:la mano un tanto repugnante de esa vieja que me presenta un peitorio, la frente húmeda de mi padre agonizante, la llaga de un herido que curamos. Las relaciones más intelectuales o más neutras se operan asimismo a través de este sistema de señales del cuerpo: la mirada súbitamente comprensiva del tribuno al cual explicamos una maniobra antes de la batalla, el saludo impersonal de un subalterno a quien nuestro paso fija en una actitud de obediencia, la ojeada amistosa del esclavo cuando le doy las gracias por traerme una bandeja,o el mohín apreciativo de un viejo amigo frente al camafeo griego que le ofrecemos.

En el caso de la mayoría de los seres, los contactos más ligeros y superficiales bastan para contentar nuestro deseo, y aun para hartarlo. Si insisten, multiplicándose en torno de una criatura única hasta envolverla por entero ; si cada parcela de un cuerpo se llena para nosotros de tantas significaciones trastornadoras como los rasgos de un rostro; si un solo ser, en vez de inspirarnos irritación, placer o hastío, nos hostiga como una música y nos atormenta como un problema; si pasa de la periferia de nuestro universo a su centro, llegando a sernos más indispensable que nuestro propio ser, entonces tiene lugar el asombroso prodigio en el que ve o,más que un simple juego de la carne, una invasión de la carne por el espíritu.

Sería bueno que nos parásemos un momento a pensar… Para hacer del lenguaje de los roces algo consciente, sólo hace falta observar cómo hacemos uso de él en cualquier situación. Pensarlo viene a significar precisamente recodificarlo, trasladarlo a la palabra. Es importante que no dejemos de lado la importancia de que nuestros personajes puedan también manejar este código oculto, de que puedan comunicarse, como nosotros, en ese antiguo idioma, imprescindible a los hombres. Sólo si también hacemos visibles estos detalles ante los lectores, ellos podrán entender todo el complejo sistema de relaciones significativas que envuelve al personaje en su contacto con el mundo. El siguiente cuento de Julio Cortázar, Cuello de gatito negro, gira, todo él, en torno a un roce de manos…

Por lo demás no era la primera vez que le pasaba, pero de todos modos siempre había sido Luch o el que llevaba la iniciativa, apoyando la mano como al descuido para rozar la de una rubia o una pelirroja que le caía bien, aprovechando los vaivenes en los virajes del metro, y entonces por ahí había respuesta, había gancho, un dedito se quedaba prendido un momento antes de la cara de fastidio o indignación, todo dependía de tantas cosas, a veces salía bien, corría, el resto entraba en el juego como iban entrando las estaciones en las ventanillas del vagón, pero esa tarde pasaba de otra manera , primero que Lucho estaba helado y con el pelo lleno de nieve que se había derretido en el andén y le resbalaba gotas frías por dentro de la bufanda, había subido al metro en la estación de la rue de Bac sin pensar en nada, un cuerpo pegado a tantos otros esperando que en algún momento fuese la estufa , el vaso de coñac, la lectura del diario antes de ponerse a estudiar alemán entre siete y media y nueve, lo de siempre salvo ese guantecito negro en la barra de apoyo, entre montones de manos y codos y abrigos un guantecito negro prendido en la barra metálica y él con su guante marrón mojado firme en la barra para no írsele encima a la señora de los paquetes y la nena llorona, de golpe la conciencia de que un dedo pequeñito se estaba como subiendo a caballo por su guante,que eso venía desde una manga de piel de conejo más bien usada, la mulata parecía muy joven y miraba hacia abajo como ajena, un balanceo más entre el balanceo de tantos cuerpos apelmazados; a Lucho le había parecido un desvío de la regla más bien divertido, dejó la mano suelta, sin responder, imaginando que la chica estaba distraída, que no se daba cuenta de esa leve jineteada en el caballo mojado y quieto. Le hubiera gustado tener sitio suficiente como para sacar el diario del bolsillo y leer los titulares donde se hablaba de Biafra , de Israel y de Estudiantes de la Plata, pero el diario estaba en el bolsillo de la derecha y para sacarlo hubiera tenido que soltar la mano de la barra, perdiendo el apoyo necesario en los virajes, de manera que lo mejor era mantenerse firme, abriéndole un pequeño hueco precario entre sobretodos y paquetes para que la nena estuviera menos triste y su madre no le siguiera hablando con ese tono de cobrador de impuestos. Casi no había mirado a la chica mulata. Ahora le sospechó la mata de pelo encrespado bajo la capucha del abrigo y pensó críticamente que con el calor del vagón bien podía haberse echado atrás la capucha, justamente cuando el dedo le acariciaba de nuevo el guante, primero un dedo y luego dos trepándose al caballo húmedo. El viraje antes de Montparnasse- Bienvenue empujó a la chica contra Lucho, su mano resbaló del caballo para apretarse a la barra , tan pequeña y tonta al lado del gran caballo que naturalmente le buscaba ahora las cosquillas con un hocico de dos dedos, sin forzar, divertido y todavía lejano y húmedo. La muchacha pareció darse cuenta de golpe (pero su distracción, antes, también había tenido algo de repentino y de brusco) , y apartó un poco la mano, mirando a Lucho desde el oscuro hueco que le hacía la capucha para fijarse luego en su propia mano como si no estuviera de acuerdo o estudiara las distancias de la buena educación. Mucha gente había bajado en Montparnasse- Bienvenue y Lucho ya podía sacar el diario, solamente que en vez de sacarlo se quedó estudiando el comportamiento de la manita enguantada con una atención un poco burlona, sin mirar a la chica que otra vez tenía los ojos puestos en los zapatos ahora bien visibles en el piso sucio donde de golpe faltaban la nena llorona y tanta gente que se estaba bajando en la estación Falguière. El tirón del arranque obligó a los dos guantes a crisparse en la barra , separados y obrando por su cuenta, pero el tren estaba detenido en la estación Pasteur cuando los dedos de Lucho bu s c a ron el guante negro que no se retiró como la primera vez sino que pareció aflojarse en la barra , volverse todavía más pequeño y blando bajo la presión de dos, de tres dedos, de toda la mano que se subía en una lenta posesión delicada, sin apoyar demasiad o, tomando y dejando a la vez , y en el vagón casi vacío ahora que se abrían las puertas en la estación Volontaires, la mu ch a cha girando poco a poco sobre un pie enfrentó a Lucho sin alzar la cara , c o m o mirándolo desde el guantecito cubierto por toda la mano de Lucho, y cuando al fin lo miró, sacudidos los dos por un barquinazo entre Volontaires y Vaugirad, sus grandes ojos metidos en la sombra de la capucha estaban ahí como esperando, fijos y graves, sin la menor sonrisa ni reproche, sin nada más que una espera interminable que vagamente le hizo mal a Lucho.

VOCES Y OTROS DISTURBIOS: EL OÍDO

Abrimos la boca, hacemos salir aire de los pulmones por la laringe, que es nuestra caja de sonidos, mediante una abertura entre las cuerdas vocales, y las hacemos vibrar. Entonces hablamos. Si las cuerdas vibran rápido, oímos la voz más aguda, de tenor o de soprano; si lo hacen lento, oímos un barítono o un bajo. Parece muy simple, pero el resultado de ello es lo que ha hecho posible que los imperios crecieran y cayeran; que los niños llegaran a pequeños armisticios con sus padres; que las corporaciones controlaran una nación como si fuera un gran juguete de goma;que los amantes recorrieran las turbulentas aguas de su pasión; que las sociedades expresaran sus sueños más elevados o sus más bajos prejuicios. Muchas de estas cualidades las hallamos en las palabras mismas. El lenguaje registra las modas y sentimientos de un pueblo.

Diane Ackerman, Una historia natural de los sentidos

Sabemos que cuando hablamos –como cuando escribimos– importa no sólo lo que digamos sino también cómo lo digamos. Ya lo veíamos hace algunos capítulos: el tono de la voz narrativa refleja una actitud, implica una toma de posición desde la que contar. Y lo mismo sucede, lógicamente, con nuestras voces, así como con las de nuestros personajes. El lenguaje del relato habrá de registrar, entonces, no sólo las palabras de los personajes, sino también el sonido de sus voces. Cuando leemos oímos mentalmente la voz del personaje, y la oímos de una manera concreta porque el escritor ya ha fijado cómo debemos oírla. La voz es una parte primordial de la personalidad. Un personaje femenino y agradable tendrá –en principio– una voz suave y acariciadora, mientras que el policía experto en crímenes de sangre, nunca poseerá una voz chillona y aflautada; a menos, claro que queramos darle un toque grotesco al personaje. Aun así, como en todos los ámbitos, tendremos que cuidar de no caer en los tópicos, aunque sin olvidar que este tipo de detalles contribuirán a la verosimilitud del texto, y que también podrán destruirla por completo si no los encajamos de modo coherente. Por otra parte, el tono de la voz también nos da idea del carácter de la situación a la que asistimos: en una escena de intimidad amorosa, los amantes tenderán a susurrar sus palabras, mientras que en una discusión esos mismos amantes hablarán a gritos o en voz alta, pero jamás susurrarán los insultos. Desde luego, no es imposible susurrarle a alguien un insulto; ahora bien, en este caso la intención del insulto no será provocar una discusión sino, generalmente, herir a fondo. Además, deberemos tener en cuenta siempre que cada palabra puede aportar un matiz diferente a una situación, y que el narrador deberá tratar de encontrar la más exacta, la más adecuada; y es que no es lo mismo –naturalmente– susurrar que murmurar o gritar que chillar.

Veamos un ejemplo tomado de El amante, de Marguerite Duras:

Años después de la guerra, después de las bodas, de los hijos, de los divorcios, de los libros, llegó a París con su mujer. El le telefoneó. Soy yo. Ella le reconoció por la voz. El dijo: sólo quería oír tu voz. Ella dijo: soy yo, buenos días. Estaba intimidado, tenía miedo, como antes. Su voz, de repente, temblaba. Y con el temblor, de repente, ella reconoció el acento de China.

O esta otra curiosa descripción de uno de los personajes de su historia:

Ella, Betty Fernández,recibía,tenía un «día».Allá fuimos alguna vez.En una ocasión estaba Drieu la Rochelle. Padecía visiblemente de orgullo, hablaba poco para no condescender, con una voz forzada, en una lengua como traducida, penosa.

No hay que olvidar, entonces, que al configurar un personaje, además de la forma de su cara o de su manera de caminar, debéis crear una forma de hablar, así como reflexionar sobre cuál es el tono adecuado a su voz en cada situación concreta. Obviamente, hay también otros sonidos –no sólo voces– imprescindibles a la hora de crear distintas situaciones. Y otra de las funciones importantes de los sonidos es la que hace que puedan actuar como metáforas. En el texto de Alejo Carpentier que encontraréis a continuación (un fragmento de El siglo de las luces), la sensación de muerte que nos produce la vista de los ataúdes sólo se completa con el sonido: «el ritmo siniestro de los martillazos sobre la inmensa inquietud del mar». Es el sonido el que nos remite a una idea muy definida de cómo se siente el protagonista de la historia ante esa visión.

Con algo de rito proseguían los hombres negros su nocturnal labor de ensamblaje, sacando piezas, correderas, bisagras, de las cajas que parecían ataúdes: ataúdes demasiado largos, sin embargo, para seres humanos; con anchura suficiente, sin embargo, para ceñirles los flancos, con ese cepo, ese cuadro, destinado a circunscribir un círculo medido sobre el módulo corriente de todo ser humano en lo que le va de hombro a hombro. Comenzaron a sonar martillazos, poniendo un ritmo siniestro sobre la inmensa inquietud del mar, donde ya aparecían algunos sargazos.

Marguerite Duras, por su parte, suele recurrir a la naturaleza para expresar el estado de ánimo de sus personajes. En el siguiente fragmento, tomado de El amante, la protagonista está evocando la muerte de su hermano menor y acto seguido se nos describe el ruido de una naturaleza cuyo sonido expresa, como en el caso anterior, la muerte:

Ha parado el viento y bajo los árboles hay esa luz sobrenatural que sigue a la lluvia. Los pájaros gritan con todas sus fuerzas, dementes, afilan el pico contra el aire frío, lo hacen sonar en toda su amplitud de modo ensordecedor.

La luz es sobrenatural, los pájaros gritan con todas sus fuerzas, dementes, afilan el pico contra el aire frío… Toda la descripción avanza en función de cómo se siente el personaje, de cómo oye la muerte del hermano. En Fedón o el vértigo, de Yourcenar, el protagonista es un joven alegre que ha vivido feliz hasta la invasión de su mundo perfecto por los romanos; él siente esa invasión como la violación de algo puro y la escritora utiliza precisamente el sonido de esa invasión como metáfora del sentimiento del Fedón:

De repente, estallaron clamores junto a los muros de mi ciudad natal y una cortina de humo cubrió la faz del cielo. Las columnas de fuego sustituyeron a las columnas de piedra. El ruido de la loza cayendo con estruendo disimuló en la cocina los gritos de las sirvientas violadas; una lira rota gimió como una virgen en brazos de un hombre borracho.

Los gritos de las sirvientas violadas o la lira rota que gimió como una vir gen en manos de un hombre borracho nos dan una idea exacta del sentimiento de Fedón sin que sea necesario que nos lo expongan explícitamente. Ahora bien, no es la metáfora sino la onomatopeya el recurso propio del sentido del oído. Los sonidos onomatopéyicos imitan el ruido de las cosas que representan: quiquiriquí, tic-tac, rasgar, zigzaguear o borbotón son palabras onomatopéyicas. Difícil pero muy eficaz, esta técnica ha sido utilizada en literatura desde Virgilio hasta nuestros días. También Alejo Carpentier la utiliza elEl siglo de las luces para describirnos la inmediatez de la batalla…