Aspectos técnicos

La estructura de la novela

Si estamos te has propuesto escribir una novela es que ya dominas los aspectos técnicos básicos de la narrativa. Sin embargo, no está de más volverlos a repasar.

Introducción

Tal como Aristóteles definió en su Poética (primer gran análisis en el ámbito del universo literario), lo específico del texto narrativo es la mimesis de acciones y, secundariamente, la mimesis de hombres actuantes o caracteres, ambas representadas bajo el modo narrativo, aquel en el cual el autor aparece como alguien diferente de sí mismo.

Hablemos ahora de la palabra. Sabemos que la palabra está compuesta de dos planos, significante y significado, los cuales podríamos decir que corresponden a la forma y al contenido respectivamente, es decir, a la representación gráfica o fonética por un lado, y al concepto en sí por otro. Un cesto es un recipiente que puede contener manzanas, una botella puede contener agua, etc. Otro recipiente, quizá el que tiene la mayor capacidad de contenido, es la palabra. La palabra contiene:

- Designación de objetos, personas, animales.

- Transmisión de ideas, de aquello que no percibimos mediante los sentidos.

Expresión de sentimientos.

De una manera sólo semejante, también el texto narrativo consta de dos planos parecidos.

Hablamos del plano formal para referirnos al estilo, a todos aquellos elementos retóricos o recursos literarios de que nos servimos para llegar a expresar el contenido de nuestra idea: epítetos, sinécdoques, oxímoros, retruécanos, epanadiplosis, etc. De este plano apenas sí nos vamos a ocupar.

A partir de ahora vamos a ocuparnos de lo que podemos llamar el plano del contenido del texto. Pero, ¿qué es el contenido? El contenido de un texto es la suma de los significados de todas las palabras que lo componen; pero, cuidado, no de sus significados tomados aisladamente, sino del significado que poseen según el contexto en el que están inscritas.

Conociendo el significado de las palabras de un texto podemos saber qué es lo que el autor quiere transmitir. Esto es lo que llamamos argumento. El argumento es el asunto del que trata la novela. Es aquello que el texto desarrolla de una manera literaria, estética, con su particular organización —es decir, su estructura—. El argumento es lo que contestamos a la pregunta: ¿Qué pasa en Madame Bovary?

Muy relacionado con el argumento, como ya vimos, está el tema. El tema es el núcleo del significado del texto, expresado de forma que no puede reducirse más, y que, como dijimos, responde a la pregunta: ¿De qué va Madame Bovary?

Pues bien, una vez aclarado esto, pasemos ahora a hablar de la estructura de la novela. Cuando hablamos de estructura, es necesario que distingamos entre dos tipos:

- Estructura interna. Corresponde al plano del contenido. La estructura interna de la novela viene determinada por la forma en que el argumento aparece organizado, ordenado, distribuido en el escrito.

- Estructura externa. Corresponde al plano formal del texto y determina la apariencia de éste, es decir, cuál es su ordenación en párrafos —dentro de cada episodio—, o en episodios —dentro de cada capítulo—, o en capítulos —dentro de la novela.

La estructura de la que vamos a ocuparnos ahora es la estructura interna.

La novela es un todo que funciona de manera integrada. Esto significa que si quitamos una parte o la cambiamos de sitio, el “todo” se desequilibrará. La novela puede verse como una especie de organización en torno a unas vigas maestras sin las cuales el edificio no se sostendría, y se vendría abajo.

¿Para qué construir una estructura, un andamiaje a la historia? Es sencillo, para que la historia adquiera forma, esté centrada, sea clara y tenga impulso —es decir, una fuerza que la ponga en movimiento hacia el final. Lo que pretendemos con esto es hacer que el lector se sienta implicado en la historia hasta el final.

Escribir una novela es, sobre todo, encontrar una estructura, una distribución de vigas, que soporte y de forma a la historia que se quiere contar. Nosotros vamos a tratar aquí de la distribución clásica o modelo clásico de organización del texto en tres partes diferenciadas que son: Planteamiento, Nudo y Desenlace.

Planteamiento

El planteamiento debe proporcionar la información básica que el lector necesita para sumergirse en la historia. Debe darnos idea del estilo —lírico, realista—, del género —humor, drama, absurdo—, de los personajes principales, del tema de la historia, del ambiente en el que tiene lugar y, muy importante, debe suscitar el conflicto.

Para lograr sus objetivos y resultar eficaz, el planteamiento debe ser:

- Claro. No debe divagar, sino proporcionar pistas claras sobre la dirección de la historia.

- Bien centrado. Debe centrar la situación en una línea argumental coherente.

- Plantear la historia. Debe orientar al lector de forma que pueda seguir la historia sin confusión alguna.

- Suscitar el conflicto. Debe anunciar el conflicto que se desarrollará en el nudo.

En el caso de la novela, el planteamiento suele ocupar los dos o tres primeros capítulos (dependiendo de su extensión). Una fórmula eficaz suele ser la siguiente:

Primer capítulo: Se produce una situación que “dispara” los acontecimientos, que pone en marcha la historia. Este capítulo puede cerrarse aquí y pasar al

Segundo capítulo: donde se hará el planteamiento propiamente dicho: caracterización de personajes, principales y secundarios, tiempo, lugares, ambientación, etc. (Primero y segundo podrían fundirse en uno solo)

Tercer capítulo: Se plantea el conflicto de la historia, es decir, el primer punto de giro.

Hay una serie de “trucos” que sirven para hacer más ágil, eficaz y ameno el planteamiento.

a) Mostrar, no contar

En general, debemos siempre evitar que el Planteamiento contenga grandes bloques monolíticos: largas descripciones sobre el ambiente, largas digresiones sobre la biografía o el carácter del personaje, largos flash-backs o recuerdos que paralizan o posterguen la acción del nudo. En cambio, es siempre mejor alternar la acción con estas largas digresiones que, por otra parte, al comienzo de la novela son necesarias.

En la medida en que esto sea posible, lo bueno sería ir intercalando pequeños trozos de flash–back en una escena, buena y visual, que tenga lugar en el presente de la acción. Si hemos de describir ambientes, es preferible no hacerlo en un solo y plúmbeo y larguísimo párrafo, sino ir metiendo pequeñas frases que aludan al espacio y al paisaje en medio de una buena secuencia de acción (lo ideal es que el narrador nos describa el paisaje mientras está sucediendo algo: el lector no se aburre y además, tiene la sensación de que lo ve).

Es siempre una buena idea comenzar con una acción —es decir, en medio de una escena. Mostrar a los personajes en acción es un buen ejemplo de cómo desarrollar el planteamiento. Poner a los personajes en medio de una escena donde algo está sucediendo resuelve de una vez varias cosas que, ya lo dijimos, el planteamiento debe cumplir:

- Proporciona información acerca del espacio, del lugar donde sucede la historia.

- Proporciona información sobre el carácter de los personajes de una manera activa, de modo que el lector “ve” por sí mismo y en directo cómo son, y no a través del narrador.

- El lector sabe que la escena que está sucediendo tiene relación —proporciona una pista— con el tema de la historia y la dirección que ésta va a tomar.

Empezar mostrando hace que el lector pueda “ver” lo que está sucediendo, en lugar de tener que “comprenderlo”. En nuestra mente se fijan mucho más y durante más tiempo los estímulos visuales que los abstractos proporcionados por el raciocinio. Es decir, ver es mejor que tener que razonar los conceptos de los que habla el narrador. De este modo es el mismo lector quien llega a producir esos conceptos a partir de la imagen.

Por ejemplo, cuando vemos la casa de Gatsby, con todo su exceso y suntuosidad, sus muchas habitaciones, su pretenciosidad y ostentación, llegamos por nosotros mismos —sin que nos lo “cuente” el narrador, sin que se mencione el concepto— a la conclusión de que Gatsby, el protagonista, es un hombre que necesita relumbrar, brillar, ser grande y magnífico, al igual que la propia casa.

Comenzar con una escena tiene además la ventaja de proporcionarnos la oportunidad de convertir esa misma escena en una metáfora de situación. En tantos cuentos de Carver vemos como el tema, la soledad, el aislamiento, la imposibilidad, queda sustituido por la “situación” que quiere decir eso mismo. (De la misma forma, cada uno de los episodios de los que está formado el capítulo debería funcionar así ––como un cuento).

En definitiva, comenzar mostrando una acción nos permite plantear el tema, el género, así como el estilo —mordaz, humorístico y amargo.

b) Catalizadores

Los catalizadores son pequeños sucesos que, tras esta primera escena inicial o dentro de la escena misma, propician el comienzo de la historia. Se trata del primer empujón que pone en marcha la trama, alguien llega, algo pasa, el protagonista toma una decisión y se pone en movimiento. Por ejemplo, en “El guardián entre el centeno”, ese suceso que hace arrancar la historia, el catalizador, sería su deseo de escapar del colegio. Vamos que hay un deseo claro, una decisión que pone en movimiento al protagonista —se puede decir que es él quien lleva a la historia, y no al revés.

Hay varios tipos de catalizadores capaces de hacer arrancar la historia:

- Acción concreta. Se trata de un suceso específico que hace que la historia se ponga en movimiento. Por ejemplo, en “El álbum”, de Medardo Fraile, aparece un álbum y este suceso prepara la historia, hace que ésta tenga lugar. En cuanto el álbum aparece en el cuento los dos protagonistas se ponen en acción y a continuación aparece el conflicto: lo miran, lo celebran, se ríen, desconfían, se lo disputan, se pelean. La acción concreta de la aparición del álbum permite que suceda todo lo que viene a continuación; es decir, el cuento. Del mismo modo, la decisión de escapar del colegio para ir a Nueva York, hace que “El guardián entre el centeno” tenga lugar.

- Situación. Este tipo de catalizador consiste en colocar en el planteamiento una serie de pequeños incidentes o sucesos que constituyen una situación. Tenemos un buen ejemplo en “Conservación” de Carver. Una serie pequeños incidentes, como son la pérdida de empleo del marido, el hecho de que desde entonces no se levante nunca del sofá, o los comentarios que ella, su esposa, oye en su trabajo acerca de otras personas “paradas”, hacen que al final del planteamiento estemos suficientemente orientados y que la historia esté preparada para desarrollarse.

c) El conflicto

Toda historia, ya lo dijimos, contiene un conflicto que ha de enfrentarse y resolverse a lo largo del cuento. El planteamiento es el lugar donde dicho conflicto se suscita, se plantea. Se desarrollará en el nudo, y finalmente, será en el clímax del desenlace donde el conflicto se resuelva.

La forma de conseguir el cambio en nuestra historia es introduciendo en ella un conflicto que obligue a tomar decisiones y haga que la historia se aparte del camino que seguiría si no hubiese ningún obstáculo. A partir del momento en que el conflicto es anunciado en el planteamiento, todo lo que ocurra en la historia —todo— deberá estar relacionado de algún modo con él. El conflicto sugiere al lector preguntas del tipo: ¿Conseguirá Holden Caulfield llegar a Nueva York? ¿Conseguirá Gatsby el amor de Daisy? El lector no sabrá la respuesta hasta el desenlace, no obstante debe quedar “atrapado” en la historia hasta el final.

El conflicto puede ser de dos tipos: interno y externo.

- Conflicto interno. Un conflicto interno es aquel que tiene lugar en el personaje, en su interior, en su vida emocional, en su psicología. Podríamos decir que en un momento dado, en la mente del personaje una idea se opone a otra, haciendo que éste se encuentre en contradicción, en lucha consigo mismo, hasta que finalmente, en el desenlace, resuelve este conflicto y como consecuencia, el personaje cambia.

Por ejemplo: En El guardián entre el centeno, el conflicto interior del personaje consiste en que no ha aceptado la pérdida de su hermano muerto, que él convierte externamente en un problema de aceptación de la realidad (odia a la gente por su hipocresía).

Otra variedad del mismo tipo de conflicto interno se da en un personaje cuando, en vez de oponerse dos ideas en su interior, el personaje se opone a otro personaje cuya meta entra en contradicción con la suya.

Por ejemplo: En El gran Gatsby, los deseos de Gatsby entran en conflicto con los del personaje del marido y otros cuantos (casi la sociedad entera, no olvidemos que acaba pagando el pato por otro al final).

- Conflicto externo. Un conflicto externo es aquel que tiene lugar en el argumento, en la línea de acción de la historia, en la serie de sucesos, acontecimientos que componen su devenir. Los acontecimientos de la historia se suceden unos a otros en una dirección, hasta que sucede algo, un suceso inesperado que se opone a este discurrir. Esto hace que la historia tenga que cambiar de dirección para enfrentarse a este obstáculo, sortearlo, resolverlo, lo cual hace que la historia cambie.

En uno u otro caso, podríamos decir que si en un momento dado una acción no se opusiera al curso general de los acontecimientos, haciendo que el argumento tomara otra dirección, la historia estaría condenada a no terminar nunca, permanecería siempre discurriendo en una línea recta infinita —como la vida—, sin resolución.

Por ejemplo: Si el personaje narrador en El gran Gatsby no apareciera oportunamente como amigo de Daisy, Gatsby no se interesaría por él y la historia no tendría lugar.

Sin embargo, en la práctica de la novela, los dos tipos de conflicto se encuentran presentes, como ya sabemos, apoyándose el uno al otro, en la forma de las dos subtramas (argumental y emocional). La subtrama emocional se teje en torno a un conflicto de tipo interior — psicológico o de relación con otro personaje—, y la otra en torno a un conflicto claramente argumental. En estos casos, debemos procurar que el conflicto argumental sea siempre un correlato del conflicto interior del personaje. Es decir, podríamos decir que el conflicto argumental, el que tiene lugar en la acción, debe funcionar como una metáfora del conflicto que tiene lugar en el interior del personaje.

Podría decirse que la forma de centrar la novela es construir para cada episodio una “pequeña” situación que metaforiza en realidad una cuestión emocional del personaje (metáfora de situación).

Siempre que en la novela (dentro de ella, en cada capítulo, y dentro de él, en cada episodio) tengamos los dos tipos de conflicto, el interno y el externo o argumental, deberíamos intentar convertirlo en una metáfora de situación. Esto quiere decir que nuestro conflicto externo, el que se produce en la acción, debería funcionar como un correlato, una metáfora del conflicto interno que tiene lugar dentro del personaje.

Puntos de giro y beats

La historia tiene que atrapar la atención del lector. Esto es imprescindible. De lo contrario, el lector dejará de leer; a pesar de que lo que estemos contándole sea la reflexión más profunda y brillante que se nos halla ocurrido jamás.

Hay varias maneras de hacer que la historia mantenga el interés del lector: Los puntos de giro y los beats.

a) Puntos de giro

Los puntos de giro, como indica su propio nombre, son sucesos o incidentes que tienen lugar en la historia, a causa de los cuales ésta da un quiebro y toma otra dirección.

A diferencia de los beats, los puntos de giro sí son núcleos centrales de la historia. Esto quiere decir que si no tuviesen lugar, si no ocurriesen, la historia no podría desarrollarse, no habría historia, ninguna, ya que la acción continuaría en una línea recta infinita que no tendría ni siquiera un final.

Según el esquema clásico de estructura de Planteamiento-Nudo-Desenlace, en toda historia debe haber dos puntos de giro, que en la novela, debido a su mayor extensión, se suelen convertir en tres.

Primer punto de giro: Coincide siempre con la enunciación del conflicto, al final del planteamiento. Si el primer punto de giro no se produjera, es decir, si no hubiese un conflicto, la historia se quedaría para siempre detenida en el planteamiento, ya lo sabemos.

Segundo punto de giro: Se produce en mitad del nudo, y sirve para imprimir un nuevo cambio en la dirección de la historia, un revés, algo que haga que las cosas tomen de nuevo un rumbo diferente, encaminándose hacia el tercer punto de giro y el desenlace. Si no hubiera segundo punto de giro, el nudo se haría pesadísimo, aburrido y la historia quedaría empantanada.

Tercer punto de giro: Da paso al desenlace, es decir, a la resolución del conflicto; por lo que, si el tercer punto de giro no tuviese lugar, la historia estaría condenada a gravitar para siempre alrededor del desarrollo del conflicto, que quedaría para siempre sin resolver.

Entre el primer y el tercer puntos de giro está el nudo, donde la historia se desarrolla, creando lo que se conoce como tensión narrativa. Esta tensión —o expectativa sobre el desenlace— hace que la novela adquiera impulso, momento, podríamos decir, carrerilla, ya que entre un punto de giro y otro tienen lugar acciones, movimientos que hacen que éste se encamine hacia el final. Podríamos decir que el planteamiento nos coloca la historia en lo alto del tobogán, y que la larga y vertiginosa caída por la pendiente es el nudo, que nos conduce irremisiblemente hacia el desenlace, momento en que el viaje acaba y nuestro trasero es suave o bruscamente —en función del impulso o carrerilla que haya adquirido la historia— depositado en el banco de arena.

Los puntos de giro cumplen en la historia una serie de funciones:

- Hacen cambiar la dirección de la historia —la giran—, que de otro modo no tendría lugar.

- Vuelven a suscitar el conflicto —el primer punto de giro lo plantea, el segundo punto de giro lo recuerda, y el tercero lo encamina hacia su resolución.

- Implican una toma de decisión por parte del personaje protagonista (que puede decidir incluso no hacer nada).

- Aumentan la sensación de que algo está en juego.

- Introducen la historia en la fase (acto) siguiente: el primer punto de giro la introduce en el nudo, el tercer punto de giro en el desenlace.

El tercer punto de giro tiene que cumplir además otra función: acelera la acción, la vuelve rápida, veloz; la acción toma carrerilla y empuja la novela hacia el clímax final.

En El gran Gatsby, el primer punto de giro lo encontramos en el tercer capítulo, cuando Nick, el narrador, conoce a Gatsby. (Veremos que los puntos de giro son también beats, pero de una categoría superior). Después de que Gatsby le hable a Nick de Daisy, la historia da un giro, un vuelco, encaminándose hacia la resolución del conflicto, que de otro modo no tendría lugar.

El tercer punto de giro se produce cuando Wilson cree descubrir la infidelidad de su mujer con Gatsby y se encamina hacia su casa dispuesto a matarlo. A partir de aquí, realmente, entramos en la carera hacia el final: el relato se acelera, y se produce la resolución (trágica) del conflicto.

b) Beats

Los beats son pequeños incidentes, sucesos que producen quiebros o saltos de la acción. Los beats salpican la línea de acción haciendo que esta adquiera pulso. Sin ellos, la historia sería completamente secuencial, sin altibajos, y perdería enseguida todo el interés.

Los beats deben ocurrir a lo largo de toda la historia. Como hemos dicho, estos pequeños incidentes hacen que la historia adquiera pulso, que lata, y preparan su desarrollo hacia una u otra dirección.

Los beats, no obstante, son menos importantes que los puntos de giro. No hacen cambiar la dirección de la historia, simplemente le dan emoción, generando en el lector pequeñas expectativas. No son los centros principales de la historia, pero nos preparan para ellos.

Veamos este análisis de Ángel Zapata sobre los beats que hay en el relato “Visor”, de Carver. El relato cuenta una brevísima historia de algo muy extraño, pero aparentemente sin sobresaltos. No es una historia trepidante, vaya. Sin embargo encontramos a lo largo de su desarrollo varios ejemplos de lo que hemos llamado beats. El primer beat lo encontramos nada más empezar, y se trata de la frase donde el protagonista enuncia que un hombre sin manos llamó a su puerta (“Un hombre sin manos llamó a mi puerta para venderme una fotografía de mi casa”). Este es un suceso nada corriente ante el que el lector va a preguntarse, seguro, “¿Eh?”. Produce un pequeño sobresalto, un latido, el primero, que hace arrancar la historia. En este caso, este primer beat coincide con lo que anteriormente definimos como catalizador, ese pequeño incidente que ponía en marcha la historia.

Pero sigamos. Encontramos otro beat, el segundo, más adelante en la historia, cuando el protagonista invita al hombre sin manos a entrar en su casa. “—Pase —le invité—. Acabo de hacer café”. Probablemente, si no le invitase a entrar, la historia podría continuar igualmente —quizá podrían los dos seguir charlando en la puerta, pero como veremos, la historia ya no sería la misma. Sin embargo, este incidente hace produce un nuevo latido en la línea de acción, un sobresalto, es un pulso que hace que el lector abra de nuevo los ojos y ponga atención.

El tercer beat de la historia lo tenemos en la frase donde dice: “—Necesitaría ir al retrete —dijo el hombre sin manos. Yo quería ver cómo sostenía la taza de café”, porque da pie a que el protagonista elucubre acerca de las habilidades del hombre sin manos para manejarse sin ellas.

El cuarto beat lo encontramos en: “Me acerqué un poco más a ella y vi mi cabeza, mi cabeza, allí dentro, tras la ventana de la cocina”. Está hablando de la foto que el hombre sin manos ha hecho de su casa. El protagonista se ha descubierto a sí mismo dentro de ella —ha descubierto en realidad sólo un trozo de sí: su cabeza— y esto le ha producido una honda impresión.

Otro beat, el sexto, podría ser el momento en que el hombre sin manos —y, con él, el lector— se da cuenta de que el protagonista está solo, y dice: “—Está solo, ¿no es eso?”. A través de este suceso el texto da otro pequeño salto al proporcionar al lector una nueva incógnita: la de si el protagonista está o no solo en casa.

El séptimo beat lo encontramos un poco más adelante, cuando el narrador-protagonista nos dice: “—Había por aquí tres chiquillos que querían pintar mi dirección en el bordillo. Me pedían un dólar por hacerlo. ¿Usted no sabrá nada de eso?”. El mismo personaje nos dice justo antes de esta frase que no sabía que decir. Con esta intervención, la historia vuelve a dar otro salto, late de nuevo mientras se espera la respuesta del hombre sin manos.

El octavo beat viene algo después, cuando el hombre sin manos pregunta de repente: “Así que se han ido y lo han abandonado, ¿no es eso?”. No esperábamos esa pregunta por su parte, no venía a colación. Otro saltito en la historia.

El beat número nueve: justo cuando el hombre sin manos está a punto de marcharse, el protagonista le dice: “Demuéstrelo —le pedí—. Demuéstreme hasta qué punto me comprende. Saque más fotografías de mí y de mi casa.” Es algo que tampoco se esperaba, hace palpitar la acción.

El décimo beat se encuentra en la frase: “—No —sugerí—. Encima del tejado”, donde el protagonista imprime un nuevo salto a la historia. Nadie hubiese esperado una cosa así; tampoco el hombre sin manos, tal como vemos a juzgar por su sorpresa.

Nudo

Ya dijimos que el momento o impulso —lo que nosotros llamamos carrerilla— de la historia se logra cuando cada suceso que tiene lugar en él conduce irremediablemente al siguiente. Cuando los hechos que ocurren en nuestra novela guardan entre sí una relación causa-efecto —regida por la verosimilitud, tal como dijimos en el primer capítulo—, cada uno de ellos hace que la historia evolucione, progrese, haciendo que se acerque al desenlace.

Sin embargo, este camino hacia el desenlace no debe ser siempre directo. No todos los sucesos que tienen lugar en nuestro relato deben conducirnos hacia el final de una forma expedita, recta. Si no hubiera algún obstáculo, alguna oposición o algún quiebro, la historia perdería complejidad e interés. Podemos pensar en el momento o impulso —en la carrerilla— como en secuencias de causa-efecto o acción-reacción. Hay impulso cuando una acción o acontecimiento del relato se relaciona con el siguiente, haciendo que la historia avance.

Hay varios elementos que pueden ayudarnos a lograr este efecto, lo que en los guiones se llaman puntos de acción, acciones que hacen progresar la historia. Son acontecimientos que provocan una reacción, la cual normalmente provocará otra; esta, a su vez, otra más; y así sucesivamente. Como se trata de acciones —no descripciones, ni digresiones reflexivas del narrador, ni pensamientos de un personaje, sino escenas visuales donde se muestran y suceden cosas (= acciones)— esto hace que la historia sea empujada hacia delante. Un punto de acción es siempre un suceso que requiere una respuesta, lo cual hace avanzar la historia.

Los puntos de acción son especialmente importantes en el nudo, ya que el nudo es la parte más larga de nuestra estructura de Planteamiento-Nudo-Desenlace, y la historia necesita en ella mucho impulso (carrerilla).

Ya hemos hablado de dos tipos de puntos de acción: los beats, y los puntos de giro. Pero hay más: la barrera, la complicación y el revés.

a) La barrera

Una barrera es la acción emprendida por uno de los personajes con el fin claro de resolver el conflicto, pero que, sin embargo, no lo resuelve y por lo tanto no conduce a nada; salvo a emprender una nueva acción, la cual, esta vez, sí podría tener éxito y hacer cambiar de dirección a la historia.

El personaje intenta algo —quizá espera a la chica en la puerta de su casa, pero ésta le confunde con un psicópata y huye; o quizá decide cambiar de actitud con su mujer, la cual parece mostrar que es tarde ya para esos cambios— pero eso que intenta el personaje no funciona porque no produce ningún resultado, no acerca más la historia hacia la resolución del conflicto.

El personaje, por lo tanto, debe emprender otra acción. Una barrera no debe conducir al abandono del objetivo de resolver el conflicto de la historia: (“Ah, como me ha confundido con un psicópata, pues voy y me vuelvo psicópata y la mato”). La barrera es un punto de acción que sirve para que el personaje tome una nueva decisión, lo fuerza a cambiar de dirección y emprender una acción nueva. (Los bombones no sirven, ahora le regalo una joya, ahora la llevo a cenar, hasta que consigo que me quiera)

La barrera no es un paréntesis a la acción principal, no se desarrolla al margen de ella. La historia continúa a partir de ella: como consecuencia del resultado fallido de la acción emprendida, el personaje decide emprender otra acción. Por ejemplo, pongamos que después de ser confundido con un psicópata, nuestro personaje regresara al sillón de su casa a seguir pensando en una nueva estrategia para hablar con la chica. Error: la historia ha de avanzar a partir de esta barrera. Es decir, deprimido al ser tomado por un psicópata, el protagonista va a tomar una cerveza y, en el bar, se encuentra con unos amigos que lo invitan a una fiesta. Casualmente, en la fiesta uno de sus amigos le presenta a la chica, con la que toma unas copas, y cuando esa noche la acompaña a casa son atacados en un callejón y él la salva, demostrando de ese modo que está de “este lado de la legalidad y la salud”.

Aunque la barrera da lugar una serie de acciones, es la última, en la cual la barrera es superada, la que propicia el desarrollo central de la historia, proporcionándole el impulso necesario.

Un ejemplo de barrera lo encontramos en la serie de fiestas que Gatsby celebra en su casa para atraer a ellas a Daisy, sin ningún resultado. Sin embargo, es en una de estas fiestas donde conoce a Nick, que a su vez conoce a Daisy y podrá atraerla hacia Gatsby.

b) La complicación

La complicación es un punto de acción cuya respuesta, sin embargo, no conoceremos de forma inmediata, sino más adelante, y por lo tanto es el propio lector quien se anticipa a aventurarla en su imaginación.

Por ejemplo, imaginemos una historia en la cual Eva, la protagonista, quiere lograr que su marido le preste mayor atención. Para ello, un día en que los dos van a una fiesta, ella coquetea con un hombre que hay por allí y cuando él, que lo ha tomado en serio, le pide el teléfono, ella se siente azorada, no sabe qué hacer para librarse de él, y se lo da. Esto es una complicación. En ese momento todos los lectores piensan que esto traerá consecuencias más adelante. Y así es. Pero no pasará enseguida. Hacia el final del nudo, Eva habla con su marido del asunto, le dice que se siente ignorada por él, y él decide que ambos vayan a hacer un crucero por el Nilo. La tarde que están haciendo las maletas, el hombre que conoció en la fiesta llama por teléfono y cuando Eva le dice que lamenta haberle dado otra impresión pero que no quiere volver a verle, él reacciona bruscamente, insulta a Eva y después cuelga. ¿La cosa va de psicópatas? ¿Se atreverá Eva a contárselo a su marido para resolver juntos el problema? ¿La acosará ese hombre en adelante hasta conseguir que se vean? Eso ya es otra cuestión, de qué va a tratar la novela es cosa nuestra, pero lo importante aquí es que veamos cómo funciona la complicación: algo ocurre, pero la consecuencia de esa acción, la respuesta, no la sabremos inmediatamente, sino más adelante, de modo que el lector podrá conjeturar con ello.

Hay que saber varias cosas acerca de la complicación antes de decidirse a hacer uso de ella:

- Una complicación supone un cierto grado de anticipación (indicio) en nuestra historia, ya que no se resuelve inmediatamente sino más tarde.

- Por lo general la complicación no hace que la historia cambie de dirección (como la barrera), sino que siga avanzando hacia delante, por lo que suele usarse para abrir una segunda línea argumental, o trama secundaria.

- Hay que tener en cuenta que la complicación afecta tanto a la extensión como a la complejidad de la novela, al oponer un obstáculo al objetivo o deseo del protagonista.

Por ejemplo, la serie de sucesos que ocurren al protagonista de “El concurso” de Juan José Millás, hacen que la historia circule y avance por una serie de derroteros que conducen de manera irremisible hacia el desenlace final, y sin los cuales, la historia habría sido otra.

c) El revés

Un revés es un punto de acción radical. La respuesta al revés produce un giro de ciento ochenta grados en la dirección de la historia. Si la historia llevaba una dirección positiva, ésta se convierte en negativa y viceversa.

Un revés puede producirse en la acción (revés físico) o en los sentimientos–emociones (revés emocional) del personaje.

Un ejemplo de revés físico en la historia se produce, por ejemplo, cuando el protagonista, un hombre solitario que ha decidido suicidarse, conoce a la guapa chica que limpia en el edifico de oficinas donde trabaja, justo en el momento en el que va a saltar por la ventana, haciéndole desistir de su propósito.

Un revés emocional sería, por ejemplo, aquel que se produce cuando, en la historia de una mujer descubre que va a morir o que está embarazada, etc.

Ya dijimos que la barrera hace que la historia progrese obligando a tomar nuevas decisiones, y que la complicación anticipa algo que vendrá más tarde. El revés, sin embargo, catapulta la historia forzándola a tomar una dirección completamente nueva. Es por ello que suele ser éste el tipo de punto de acción que tiene lugar coincidiendo con el segundo punto de giro de la novela, cuando tenemos la acción encaminada hacia su desenlace, y de pronto se produce algo inesperado, forzando a un cambio de dirección repentino.

Desenlace

Ya dijimos que el planteamiento plantea un conflicto, en el nudo éste se desarrolla (se busca incansablemente su resolución), y el desenlace lo resuelve.

Por lo general, el desenlace suele ocupar la ultima cuarta parte de la novela (generalmente los dos últimos capítulos). En él se da solución al conflicto por medio de los elementos (argumentales, caracterológicos —de personajes, situacionales) que ya se anticiparon a lo largo del planteamiento y del nudo.

Esto quiere decir que bajo ningún concepto podemos introducir elementos nuevos —como personajes, situaciones, conflictos previamente inexistentes— para finalizar la historia. Este procedimiento inadecuado constituye uno de los errores más típicos y más feos que suelen cometerse en la ejecución del desenlace de la historia, y recibe el nombre de “deus ex machina”, el cual procede de la tragedia griega. En la época helenística el argumento de algunas tragedias se complicaba tanto que se hacía verdaderamente difícil desenmarañarlo al final, por lo que se recurría al procedimiento “deus ex machina”. Este consistía en que, por la parte de atrás del escenario, se hacía descender a un dios en una especie de máquina o tramoya, el cual ponía orden en el caos, explicando al publico la trama y resolviendo qué personajes merecían el honor y quienes el castigo.

Hoy día se conoce como desenlace “deus ex machina” a aquel que se produce de manera casual, forzada, sin tener en cuenta los elementos anticipatorios del texto, tanto los de carácter argumental como los de carácter semántico, de significado y metafóricos; de manera que la historia se cierra con un efecto de sorpresa que desvía la atención de los cabos que verdaderamente han quedado sueltos.

La integridad de la estructura

Vamos a tomar unos cuantos conceptos muy esclarecedores de la teoría del guión cinematográfico —los cuales vamos a tratar de explicar de manera más amena— por todo lo que, a mi modo de ver, tienen de parentesco con la teoría estructural del relato.

Elementos unificadores de la estructura

Hay ciertas cosas que un texto narrativo debe cumplir, ya lo hemos visto. Pero, además, y esto es quizá lo más difícil, el texto debe alcanzarlas sin perder lo más importante: su sentido de la unidad.

Una novela debe ser algo íntegro, algo que el lector perciba como una unidad, un todo coherente y completo. Y esto se logra mediante el uso de algunos procedimientos, podríamos decir, trucos. Pero no pensemos que son por ello prácticas idiosincrásicas o esotéricas, ya que estos procedimientos están ampliamente inspirados en la compleja teoría estructural del relato de Barthes, de la que hablaremos en un momento.

Estos elementos son: La anticipación y el cumplimiento, los motivos recurrentes, la repetición y los contrastes. Por medio de la combinación de estos recursos logramos dar unidad a la historia, ceñir la línea temática y centrar la atención del lector allí donde sea necesario centrarla.

a) Anticipación y cumplimiento

La anticipación es una idea basada en el concepto de indicio de la teoría estructural del relato. La anticipación es una especie de pista que se da para ir preparando el camino de algo que sucederá después.

Si nuestra historia es un drama, por ejemplo la misma historia de antes sobre un hombre solitario que, harto de vivir sin amor, decide suicidarse, pero que es “salvado” al final del cuento por esa mujer de la limpieza que le ofrece un rayo de esperanza. Antes de llegar al trágico desenlace que todos los lectores están esperando, el momento en que encaramamos a nuestro personaje a la ventana, listo para lanzarse por ella, tendremos que haber “sembrado” la novela de estas pequeñas pistas o indicios, que podrán ir desde:

a.1) Elementos de tipo visual.

- Repartir a lo largo de la novela gran abundancia de color rojo —indicio de sangre, muerte— en las descripciones.

- Presentar al principio de la novela uno o varios objetos —cosas— “cargados” de significado, tales como una pistola, una cama de hospital, un féretro; cualquier objeto que podamos después recoger en el desenlace de nuestra historia y que signifique algo relacionado con la muerte (o con cualquiera que sea el tema de nuestro relato). Por ejemplo, en el caso del hombre suicida, en el planteamiento podemos informar de que el protagonista trabaja en una farmacia, y de que esa misma mañana estuvo preparando un fuerte fármaco (objeto) muy venenoso para un enfermo de corazón.

a.2) Elementos de tipo argumental.

- Nuestro argumento contendrá acontecimientos, sucesos, escenas que anticipen de algún modo lo que va a suceder al final. Siguiendo con el ejemplo de nuestra historia del suicida, haremos que suceda que el protagonista sea farmacéutico y trabaje con drogas y venenos y no cualquier otra cosa (como humorista o carnicero). De la misma manera, haremos que tenga que entregar un pedido en uno de los más altos edificios de la ciudad, desde donde la altura puede tentarle.

a.3) Elementos de tipo emocional o psicológico (relativos al personaje).

- El carácter del personaje estará siempre a tono con los acontecimientos que van a suceder más tarde. En nuestra historia, el protagonista será un tipo introvertido y pesimista, y no extrovertido y optimista, de forma que su propia psicología nos anticipe ya lo que va a suceder después.

Es muy importante que los elementos de anticipación y cumplimiento cumplan sus respectivas funciones. Esto significa que todas las anticipaciones deben cumplirse en algún momento posterior. Nada o casi nada de nuestro relato debe estar escrito porque sí, y si nos fijamos en alguna buena novela, veremos que cada episodio cumple un propósito específico y que no está puesto al azar: nos informa de algo en ese preciso momento, proporcionándonos un dato que necesitábamos ahora; o por el contrario, nos da una información que puede parecernos casual en el momento en que se nos da, pero que revelará su verdadera importancia para la historia más tarde.

b) Motivos recurrentes

Los motivos recurrentes son elementos que sirven para “recordarnos” cuál es el tema de nuestra historia. Los motivos no suelen hacer avanzar la historia, no suelen referirse al argumento en sí. Lo que hacen los motivos es concentrar la atención del lector sobre el tema de la historia.

Por ejemplo, en El gran Gatsby son motivos recurrentes los objetos de lujo, los signos de ostentación, las casas, los coches, los trajes, etc.

Para que un motivo recurrente surta su efecto, es decir, recordarnos el tema cada vez que aparece, convocarlo, contribuir a su fijación en la mente del lector, es necesario que aparezca varias veces, es decir, que sea recurrente. Si sólo lo mencionamos al principio del cuento, o una vez antes del final, jamás centrará la atención del lector sobre él.

En realidad se pretende que el motivo se convierta, cada vez que aparece, en una especie de anticipación. Cuando el lector lee “gran mansión”, sabe que la historia va a hablar de algún aspecto ostentoso y superficial del protagonista, de su vida o de lo que la rodea. De modo que esta expectativa del lector es producida por la anticipación: cada vez que el lector lee gran masión, espera que suceda o se le cuente algo sobre la auténtica realidad de Gatsby, su deseo, su pérdida, su soledad.

c) Repetición y contraste

La repetición es un recurso que consiste en repetir cualquier elemento de nuestro texto a lo largo de la novela. Este elemento puede ser una idea, una palabra, una escena o una imagen. El propósito es hacer que la atención del lector no decaiga, es decir, concentrarla, dirigirla, enfocarla sobre la idea que queremos resaltar en nuestro texto.

Por ejemplo, si queremos escribir una historia sobre un personaje indeciso no basta con decir que lo es. Debemos repetir una y otra vez de varios modos que se trata de un personaje indeciso. En primer lugar, podemos presentarlo en la cola del supermercado sin decidirse a descartar uno de los productos de su bolsa cuando el dinero no le llega para pagarlo todo. Después podríamos presentarlo en medio de una pelea entre su madre y su mujer, sudoroso, mientras ellas esperan que se decante por una de las dos. Después podríamos contar cómo deja escapar una oportunidad en la oficina por no decidirse a actuar, y cómo, más tarde, su jefe le recrimina esta falta de carácter y lo castiga, degradándolo a la ocupación de hacer fotocopias en el piso de abajo. Si enganchamos debidamente estas informaciones repetitivas a lo largo del argumento, lograremos orientar la atención del lector hacia la idea que queremos que se fije bien en su cabeza: la de que el protagonista es indeciso.

El contraste, al igual que la repetición, también contribuye a centrar la novela sobre la idea que queremos desarrollar, pero en este caso, el procedimiento del contraste actúa de manera distinta. Por medio del contraste centramos primeramente la atención del lector sobre un elemento para, un poco más tarde, hacer que el lector lo recuerde mostrando su contrario.

Por ejemplo, en El gran Gatsby, al centrare la atención del lector sobre los valores que Gatsby otorga al lujo y la ostentación —mostrando cómo los utiliza para atraer a Daisy, cómo y con qué cuidado la trata, creyendo que son estas cosas las que ella necesita para quererle, creyendo que era esto lo que a él le faltaba—, comprendemos mucho más el dolor y el golpe que recibe cuando ella, a pesar de todo, sigue renunciando a él.

Por medio del contraste el escritor puede mostrar de manera mucho más evidente el cambio y la transformación que toda historia debe desarrollar. Al jugar con elementos opuestos se permite al lector realizar sus propias conexiones entre las diferentes partes de la historia, entre los diferentes “antes” y “después”. Hace posible que el cambio se haga gráfico, palpable, manifiesto a través de los múltiples contrastes de los que podemos hacer uso. Podemos contrastar unos personajes con otros, un personaje consigo mismo a lo largo de su propio cambio, podemos contrastar escenas y situar un entierro junto a una escena de cama a continuación, si lo que queremos es centrar la atención del lector sobre la fugacidad de la vida y la importancia en ella, pues, de los pequeños momentos de placer. También podríamos situar un personaje pesimista junto a otro de gran determinación y alegría en una divertida fiesta, si quisiéramos resaltar el sentimiento de “fuera de lugar”, de “desplazado” de alguien como el primero.

En definitiva, la vida está llena de estos contrastes, por lo cual, servirse de ellos le proporciona verosimilitud a la historia.

La teoría del análisis estructural del relato

A mediados del siglo XX surgió en Europa una corriente de pensamiento que se conoció como estructuralismo. El estructuralismo se caracterizó por aplicar un método específico de análisis a todo tipo de objetos de estudio y disciplinas: antropología, sociología, lingüística, cine, literatura, psicoanálisis. Este método de estudio consiste, grosso modo, en ver el objeto como un todo, una especie de estructura formada por elementos, y cuya naturaleza y comportamiento es diferente de la naturaleza y comportamiento de los elementos que la forman.

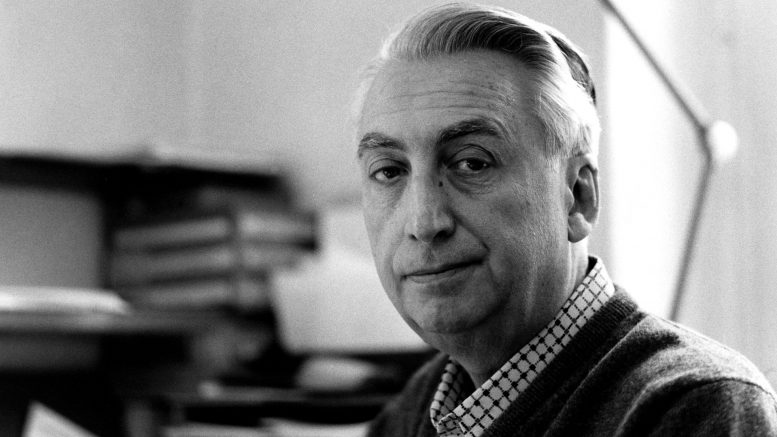

Roland Barthes fue el autor que más seriamente trabajó el análisis textual desde este enfoque. Según Barthes, el texto narrativo debe considerarse como un “Todo” formado por una serie de elementos, las frases, que contribuyen a formar esa estructura que es el relato o la novela (siempre que se diga relato, quiere decir lo mismo, en realidad, que el texto escrito en cuestión, sea cuento, novela, etc. Cualquier texto narrativo está formado por: fábula o historia –lo que sucede–, argumento o trama –como sucede en el texto, con su organización particular–, y relato –el discurso mediante el cual se cuenta en el texto–).

Por lo tanto, para los estructuralistas, la novela debe ser analizado como un “Todo” formal en oposición a un análisis de su significado o estructura profunda. Analizar la novela como un conjunto de enunciados (frases) que, en conjunto, conforman un todo (historia), puede ayudar a comprender mejor cómo dar cuerpo a la estructura interna de un relato.

Para llevar a cabo este análisis Barthes, clasifica los enunciados según la función que realizan en esa gran estructura que es el relato. Estas categorías se dividen en dos grandes clases: Funciones e indicios. Algunos relatos son marcadamente funcionales (como los cuentos populares), mientras que otros son marcadamente “indiciales” (como los relatos psicológicos); entre los dos polos se da toda una gama de formas intermedias. Sin embargo, dentro de cada una de estas dos grandes clases es posible determinar dos subclases de unidades narrativas.

a) Funciones. Dentro de las funciones no todas las unidades tienen la misma importancia: algunas son verdaderos “núcleos” de la novela, mientras que otras sirven sólo para rellenar el espacio entre dos de estos núcleos. Veámoslo.

a.1. Núcleos: son frases que enuncian una transformación, un cambio importante en la historia o en los personajes. Suelen coincidir con los puntos de giro. Por ejemplo: no es un núcleo que el protagonista de “Casa tomada” de Cortázar (leerla) vaya a la librería a ver si han traído más libros franceses. Ese acontecimiento no provoca ningún cambio importante en la historia, ni en los personajes. Sin embargo, sí es un núcleo que de repente una noche él escuche ruido tras la puerta de roble y la cierre con llave; o que más adelante escuche ruidos nuevamente en la cocina y como consecuencia tenga Irene y él que abandonar la casa. Estos dos sucesos transforman tanto a los personajes (varía su comportamiento—actitud—pensamientos—sentimientos), como a la historia a partir de ese momento.

a.2) Catálisis: son frases que enuncian acciones, acontecimientos, los cuales llevan de un núcleo a otro. Por ejemplo: Irene y su hermano se quedan en este lado de la casa, cuando entran en la cocina o el baño (que lindan con la parte tomada de la casa) hacen ruido para no oír lo que ocurre al otro lado, tienen dificultad para dormir por las noches: ella tiene pesadillas, él se agita en la cama hasta tirar las sábanas al suelo. Todas estas frases que enuncian acciones que nos conducen desde el primer núcleo (cuando él oye el primer ruido y cierra la puerta de roble con llave) hasta el segundo núcleo (cuando oye los ruidos por segunda vez y han de salir de la casa). Que Irene le pregunte si le gusta el punto que ha inventado es una catálisis, sin embargo, que él se levante a cebar la pavita del mate y no pueda entrar en la cocina no es una catálisis, sino un núcleo.

b) Indicios. Las unidades que integran esta segunda categoría narrativa tienen en común una cosa: su significado no es independiente del resto del relato, es decir, para saber lo que significan tenemos que servirnos del contexto, porque los indicios son una categoría metafórica, cuyo segundo término está implícito, escondido en el episodio o en el cuento, y que termina de completarse a nivel de los personajes o de la narración. Por ejemplo, el dato de que los protagonistas de “Casa Tomada” viven juntos no significa lo mismo si no sabemos que en la historia se trata de una pareja de hermanos. El dato de que la casa es grande y ha contenido a toda una saga durante generaciones no es un simple dato cuando vamos viendo que se trata de una casa posiblemente encantada o extraña. Sin embargo, también entre los indicios es posible distinguir entre indicios propiamente dichos, e informantes.

b.1) Indicios: son frases que proporcionan información acerca de las cualidades de la acción o de los protagonistas. Remiten a un carácter, un sentimiento o una atmósfera que la historia sugiere, o incluso a una filosofía. Por ejemplo, todo lo que se dice sobre el aspecto de la casa, sus habitaciones, su historia, son indicios. La historia no es la feliz narración de un día de boda, sino el tétrico relato de una relación aislada, solitaria, casi incestuosa entre dos hermanos en una casa que está habitada por fantasmas. Decir que la hermana se despertaba en el silencio de la noche con pesadillas y que su voz era la voz de una estatua o papagayo, que salía del sueño y no de la garganta, es dar el indicio de una noche llena de asechanzas, temores, y esto mismamente constituye el indicio psicológico que remite al clima angustioso de una acción venidera, que aún no se conoce (el susto final, el desenlace). Los indicios siempre tienen significados implícitos. Los indicios, dice Barthes, implican una actividad de desciframiento (quieren decir algo más de lo que parece), con ellos el lector va aprendiendo algo más sobre el carácter del personaje o la atmósfera de la acción.

b.2) Informantes: son frases que sirven para identificar al personaje o a la acción, para situarlos en el tiempo y en el espacio. Los informantes no tienen significados implícitos. Son datos puros y proporcionan un conocimiento ya elaborado que el lector no tiene que descifrar ni poner en relación con otras partes de la historia. Son informantes las frases con que Cortázar describe a los hermanos, cómo eran, su edad, su biografía; aquellas otras donde da noticia del espacio, de la casa, del momento del día en que se encuentran.

Núcleos, catálisis, indicio e informantes son las clases en que se pueden distribuir las unidades del nivel funcional (frases) de la novela. Sin embargo hay que hacer dos observaciones:

- En primer lugar, una unidad puede pertenecer al mismo tiempo a dos clases diferentes, es decir, algunas unidades pueden ser mixtas. Por ejemplo: Irene teje un chaleco gris (sentada como siempre en el salón de la casa) es una acción que puede servir de catálisis para el siguiente núcleo (el de que, estando en la casa los dos, un día oyen ruidos en la parte de allá), pero es también el indicio de una atmósfera determinada (aislamiento, familia, encierro, autosuficiencia, cuidado mutuo).

- Las catálisis, los indicios y los informantes tienen en común que su número puede ser mucho mayor que el de núcleos dentro del relato, cuyo número y distribución debe responder a una lógica (Planteamiento—Núcleo—Nudo—Núcleo—Nudo––Núcleo––Desenlace). Los primeros son expansivos, tienden a proliferar, mientras que núcleos propiamente hablando suele haber dos (en el caso de los cuentos) o tres (en las novelas, guiones de cine, etc.). Una vez levantada la armazón de los núcleos, las otras categorías vendrían a rellenarlo en número y forma libre

Sin embargo, es corriente que cometamos errores al escribir, y los relatos no tengan este equilibrio óptimo, no estén sostenidos por una estructura equilibrada. Estos errores suelen ser:

Sobreabundancia de informantes. Los informantes son datos puros que no contienen ningún significado implícito ni arrojan ninguna expectativa acerca del próximo núcleo, por lo tanto, en demasía, constituyen verdaderos lastres que ralentizan la historia.

Escasez de catálisis. Las catálisis son acciones que rellenan los huecos entre un núcleo y otro, es decir, conducen de uno a otro. Cuando no hay suficientes, da la sensación de que en la historia no sucede nada, no hay acción, y por lo tanto puede llegar a aburrir.

Ausencia de núcleos. Los núcleos son imprescindibles en la historia. Como ya sabemos, los núcleos se corresponden con los puntos de giro. En una historia debe haber siempre como mínimo dos: primer punto de giro, o enunciación del conflicto, y segundo punto de giro o paso al desenlace y resolución).Si alguno de ellos no tiene lugar, no habrá historia, no habrá huecos que rellenar mediante catálisis y no habrá indicios que proporcionar, pues se puede decir que en la novela, sin núcleos, no pasa nada.

Podríamos dibujar un gráfico en el cual, el eje de horizontal de las abscisas sería la línea espaciotemporal donde tienen lugar los núcleos. Entre un núcleo y otro están situadas las catálisis y los informantes. Este eje también es llamado diacrónico o denotativo; todo lo que hay en él sucede en el tiempo o espacio. En el eje vertical de las ordenadas estrían situadas esas frases “indicios” que informan sobre alguna cualidad, carácter o atmósfera en el que tiene lugar la correspondiente catálisis, núcleo o informante. Lo que hay en este eje no “sucede”, sino que alude a algo que sucede, es una propiedad o característica de lo que sucede, por eso se le llama también eje sincrónico o connotativo.

Bibliografía

- Barthes, Roland, y otros. Análisis estructural del relato. Madrid, Ediciones Coyacán México. 1998.

- Seger, Linda. Cómo convertir un buen guión en un guión excelente. Ediciones Rialp, Madrid, 1994.

–

El Club de escritura es una plataforma gratuita para la didáctica y la práctica de la escritura gestionada por la Fundación Escritura(s). Los materiales de la biblioteca de recursos han sido cedidos por Talleres de escritura creativa Fuentetaja, la mayor plataforma de talleres literarios en español.