Imposible entender a los chilenos los que se quedaron aquí no piensan en otra cosa que en irse «este país no sirve para nada» los que se fueron sueñan con volver inútilmente porque no se puede madre mía que estás en el cielo santificado sea tu nombre déjalos regresar a la patria no permitas que mueran en el destierro

Nicanor Parra

Hija del pensamiento y del tiempo libre, la ironía es un juego elemental que no es posible separar del conocimiento; un juego tan moral que no siempre puede ser artístico, y tan cruel que se desgaja de lo cómico, en cuanto lo pensamos. Ella busca alejarse, poder estar en otra parte; pero no sólo eso…

Según nos cuenta Wladimir Jankelevitch en su ensayo La ironía, la mente se retira, toma distancia, aleja la inminencia del peligro, empuja a los sucesos hacia el horizonte de su campo intelectual, de su conocimiento despegado de la urgencia inmediata del mundo. La mente hace preguntas y construye respuestas; y de ese movimiento palpitante nacerá la ironía, libre para vencer cualquier destino trágico. Por esto Jankelevitch nos propone a Sócrates como modelo.

La alternancia de preguntas y respuestas permite, en el diálogo socrático, desarrollar un análisis irreverente de las ideas, y posibilita la mirada fragmentada, la disgregación y, con ella, el relieve, la perspectiva. La ironía se instaura, así, como camino: su estela es un espejo cóncavo que nos obliga a mirar nuestras deformaciones, que nos inquieta, que nos incomoda. Pero es preciso que estemos advertidos: a Sócrates el no tan inocente juego le costó la vida…

Sócrates acribilla a preguntas a los vendedores de frases bonitas, y se regodea reventando sus odres de elocuencia, desinflando esas vejigas repletas de un saber hueco. Sócrates es la conciencia de los atenienses, toda la conciencia: la limpia y la sucia; o sea, que en su función observamos la disparidad propia de los efectos de la ironía, ya sea que nos libre de nuestros terrores o nos prive de nuestras creencias. (…) Sócrates, naturaleza dionisíaca, ridiculiza esa unidad voraz, ese principio krónico que pesaba sobre la alegre variedad de las diferencias; en cierta medida, Sócrates es un charlatán, un juglar, un ser goético; embriaga a la vieja ciudad resistente y rígida, y funda, al fin, un saber humano, alado, sutil (…); de ahora en adelante, hay sitio en Grecia para los pensamientos ágiles y sutiles, para la crítica fecunda.

Sócrates es un aguafiestas, e impide a los atenienses, con el zumbido insistente, incómodo, de sus palabras, seguir sustentándose sobre las viejas creencias. Él, que todo lo cuestiona, lo desbarata todo. Se acabó la inconsciencia y, con ella, la paz de espíritu, el adormecimiento. La ironía socrática causa heridas de muerte. Los hombres sólo saben ya que no saben nada, y el malestar que nace de la contradicción les atormentará por siempre…

Sócrates desinfla la complacencia satisfecha; vuelve a los hombres descontentos, escrupulosos, difíciles para consigo mismos, les transmite la comezón de querer conocerse y definirse. Sin embargo, la conciencia adora en el fondo el error descansado del que Sócrates viene a liberarla; llama y maldice al mismo tiempo al personaje dialéctico que quiere operarla; el sentimiento que éste le despierta es ambivalente; no quiere ceder a la tentación de la investigación, al espíritu de examen y movimiento sin trabas. De modo que el filósofo suspicaz acabará atrayendo hacia sí la sospecha: Sócrates beberá la cicuta. Sócrates murió y, sin embargo, su muerte sigue viva entre los hombres; Sócrates resucita a cada momento en nuestros corazones, porque no basta con hacerle beber la cicuta para limpiarse la conciencia (…). Mataron a Sócrates, pero Sócrates tuvo tiempo de definirlos. Se vengó de sus acusadores legándoles su muerte.

PARA VER MÁS A FONDO

De la ironía hablábamos ya en el capítulo sobre el tono (el tono irónico), y a ella aludíamos, también y sin remedio, al hablar del humor… Sabemos ya algo, por tanto, de sus peligros; la conocemos como arma de doble filo, la utilizamos a diario para defendernos, y nos acecha en las palabras de todo el que nos habla, por más que su mirada no siempre le delate… La acritud, la acidez, la amargura profunda que desprende su risa, trastocan ese humor aparente en emoción desolada, amenazante, y siempre agitadora del espíritu. Pero, como muy bien explica Jankelevitch, el propósito final de la ironía es restaurar, sobre los restos de lo destruido, aquello sin lo cual ella ni siquiera sería irónica: «un espíritu inocente y un corazón inspirado». La ironía, por tanto, mira desde más lejos para ver más a fondo; para obligarnos a reconstruir lo que sin ella, posiblemente, no habríamos ni siquiera vislumbrado.

El efecto irónico puede ser la consecuencia directa de las palabras, si es que se encuentra en el propio discurso, en la manera de decir, sencillamente — o complicadamente, pero siempre de manera inmediata—. Puede también, en otras ocasiones, derivarse de los hechos, cuando el escritor dispone los sucesos de tal manera que el resultado de las acciones termina siendo irónico, aunque las palabras que las expresen no lo sean por sí mismas.

Podremos encontrar, desde luego, expresiones irónicas en boca de cualquiera de los personajes. Pero la ironía que ahora nos interesa es la de calibre grueso: aquélla en que se funda el tono de la historia, la que construye el efecto de fondo, a través de las palabras del narrador o de las acciones que éste nos cuenta.

Partimos de la idea de que la ironía es producto de una determinada forma de mirar del narrador, de una mirada en perspectiva que descubrimos a través de su modo de expresarse y que precisa de una cierta distancia como punto de arranque. El narrador puede estar dentro —y narrar en primera persona— o fuera de la historia —y contar en tercera—; sea como sea, su intención, a cualquiera de los dos lados de la barrera, es provocar la risa —o la sonrisa—, burlarse de aquello de lo que habla, y causar en el lector una sacudida, en consecuencia: incitar a una toma de postura crítica por parte del lector a partir de la suya propia. Por eso la ironía también es seria: ácida, cruda, amarga; de ahí su dualidad y la punzante descarga que nos provoca el contacto con ella, su invasión.

La ironía precisa de alguna estrategia de puesta en escena, porque ha de resultar sutil, ha de estar encubierta; aunque —claro— no tanto como para que pase desapercibida. Se requiere, eso sí, siempre un lector atento, activo, a la caza y captura de ese hilo dorado que entreteje las palabras de alguna manera lo suficientemente extraña como para hacerle fruncir el ceño y ponerse a la defensiva. Porque la ironía va a tratar de dar a entender siempre algo distinto de lo que explícitamente dice.

Los mecanismos que construyen el discurso irónico tienen, por tanto, la función de avisar al lector de que existe una desviación en el sentido del enunciado: de que es imprescindible dar un salto entre el nivel superficial del mismo —lo que dice— y su nivel profundo —lo que quiere decir—.

La ironía entra, así, en el reino del lenguaje figurado, como la metáfora. Pero la metáfora —entre otras muchas diferencias— se da a conocer con la apariencia de una mentira («Tus dientes son perlas del Pacífico»), y en cambio la ironía, no: la ironía nos llega bajo una engañosa apariencia de verdad que será la mayor dificultad que el lector va a tener para localizarla como tal. En la ironía aquello que se dice debe tener la apariencia de lo verosímil, tiene que ser posible en el contexto. Por esto es por lo que el lector zozobra ante ella; por eso primero le asaltará la duda acerca de lo que quiere decir del mensaje y, una vez comprendida su intención, habrá de hacer el doble esfuerzo de reconstruir el verdadero significado del mismo.

LA SEGUNDA LECTURA

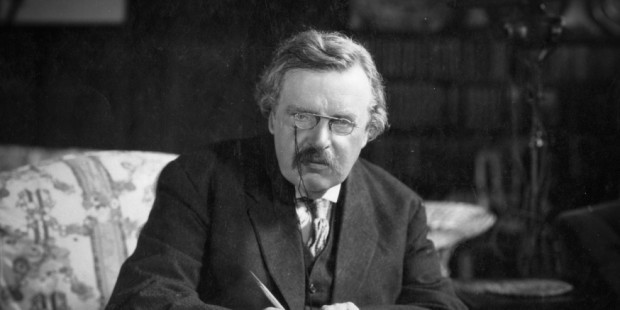

Trataremos ahora de detectar cuáles son los mecanismos que hacen dudar al lector del mensaje literal y le llevan a cambiarlo por aquél otro que aguarda debajo. Aprenderemos, así, a crear las pistas que el lector deberá seguir hasta encontrar el mensaje real. Para ello, dos maestros nos acompañarán: el Aldous Huxley de Un mundo feliz, en la ironía seria; y Gilbert K. Chesterton, un ejemplo magnífico para la ironía jocosa, un verdadero maestro de la burla sutil y del escarnio.

LA IRONÍA SERIA

Cuando Huxley escribe Un mundo feliz, no es su intención que nos tomemos a broma su novela; desde el principio, desde la primera página —que vamos a analizar aquí— el narrador impone una ironía dirigida a concienciar, a advertir al lector contra ese mundo que retrata. Necesita poner al lector a la defensiva: crear en él, desde el primer párrafo, una postura crítica para que sepa leer entre líneas lo que se nos está contando: la historia de un mundo en donde la felicidad es algo artificial y vacío, porque ésta ha sido conquistada a costa de la libertad —sólo supuestamente conquistada, entonces—; la existencia de seres cuyas vidas, allí, se han deshumanizado.

PISTAS DIRECTAS

Las pistas directas son las que nos da el autor directamente, de su propia mano; no ya a través del narrador, sino a través de signos tan destacados y evidentes como el título y el epígrafe.

—El título: Un mundo feliz. La ironía de este título se desarrolla a lo largo de todo el texto: el lector no podría imaginarse un mundo más desgraciado que éste. Y lo podemos deducir ya desde el comienzo: basta con leer la primera línea de la historia para que se nos rompan todas las expectativas creadas por el título… Ese «edificio gris, achaparrado, de sólo treinta y cuatro plantas», no parece un espacio muy prometedor como fondo a ningún mundo feliz.

— El epígrafe es el siguiente…

Las utopías se pueden realizar (…) Quizás estamos entrando en un siglo en que los intelectuales buscarán formas de evitar las utopías y de volver a una sociedad no utópica, menos perfecta y más libre.

(Nicolas Berdiaeff)

A partir de estas palabras, es decir, desde antes de comenzar a leer la novela, ya sabemos que su autor ha querido destacar una opinión contra las utopías, al menos contra cierto tipo de utopías; por tanto, es previsible que tome partido en contra de ese mundo que la novela nos detallará después tan exhaustivamente.

PISTAS INDIRECTAS

Resultan menos explícitas, porque se derivan de la posición en que el narrador se sitúa frente a los sucesos que va contando. La más clara y frecuente pista para perseguir la ironía es el contraste.

En este caso, se produce una paradoja entre la descripción de lo concreto —que se nos presenta con matices negativos y deshumanizados— y ese discurso abstracto sobre la virtud y la felicidad, que parece estar más en boca del gran hombre que del narrador…

Un achaparrado edificio gris de sólo treinta y cuatro pisos. Sobre la entrada principal, las palabras: Centro de Incubación y Acondicionamiento de la Central de Londres, y en un escudo: Comunidad, Identidad, Estabilidad, la divisa del Estado Mundial.

La enorme pieza del piso bajo estaba orientada al norte. A pesar del calor de fuera y de la temperatura casi tropical del interior, sólo una luz cruda, pálida e invernal librábase a través de los cristales buscando con avidez algunos ensabanados cuerpos yacentes, algún trozo de carne descolorida, producto de disecciones académicas; pero sólo hallaba cristal y níquel y las pulidas y frías porcelanas del laboratorio. Invierno respondía a invierno. Blancas eran las batas de los que allí trabajaban con manos enfundadas en guantes de goma de color cadavérico. La luz era helada, muerta, fantasmal. Sólo los tubos amarillos de los microscopios le prestaban una substancia rica y viva, que resbalaba lúbricamente por los tubos pulimentados, formando una larga serie de ricos destellos a todo lo largo de las mesas de trabajo.

«Esta —dijo el director, al abrir la puerta— es la Cámara de Fecundación.» Inclinados sobre los instrumentos trabajaban trescientos fecundadores, cuando el director de Incubación y Acondicionamiento entró en la habitación, sumidos en su silencio en que apenas se oía la respiración, inconsciente susurro de la atención más absorta. Una turba de novatos jovenzuelos, rosados y bisoños, le seguía nerviosa o, por mejor decir, abyectamente. Iban provistos de sendos cuadernos donde garrapateaban con ansia cuanto el gran hombre iba diciendo. Bebían la sabiduría en su propia fuente. Era un raro privilegio. El D.I.A. de la Central de Londres consideraba como cosa de su cometido acompañar a los nuevos alumnos por las diversas dependencias.

«Únicamente para darles una idea general», les decía.

Pues claro era que habían de tener alguna idea general para llevar a cabo un trabajo útil, si bien ésta fuera lo más breve posible para que pudieran ser a la par buenos y felices miembros de la sociedad; pues son los pormenores, como todo el mundo sabe, los que dan lugar a la virtud y a la felicidad, mientras que las generalidades son, intelectualmente consideradas, males necesarios. No son los filósofos sino los que se dan a la marquetería y los coleccionistas de sellos, quienes constituyen la espina dorsal de la sociedad.

La última frase viene a rematar, por si nos quedara alguna duda sobre la postura irónica del narrador: una afirmación como la de que son los coleccionistas de sellos y los que se dedican a la marquetería los que constituyen la columna vertebral de la sociedad raya con el disparate, y el presentar un disparate —perfectamente verosímil, por otra parte— como realidad asertiva, cierta, es un truco más de la ironía.

LA IRONÍA JOCOSA

No es menos efectiva la ironía que nos provoca la carcajada. Chesterton lo sabía, y sabía también mezclar inteligencia, sentido del humor y cinismo en la medida necesaria para que el lector no pudiera reprimir la sonrisa, ni siquiera en lugares poco recomendables. Si queréis comprobarlo, leed El hombre que fue jueves en un vagón del metro, por ejemplo, o en un banco público del parque. Es ésta una novela sin desperdicio, y el siguiente un fragmento de ella…

El barrio de Saffron Park —Parque del Azafrán— se extendía al poniente de Londres, rojo y desgarrador, como una nube del crepúsculo. Todo él era de un ladrillo brillante; destacaba sobre el cielo fantásticamente, y aun su pavimento resultaba de lo más caprichoso: obra de un constructor especulativo y algo artista, que daba a aquella arquitectura unas veces el nombre de «estilo Isabel» y otras el de «estilo reina Ana», acaso por figurarse que ambas reinas eran la misma.

No sin razón se hablaba de este barrio como de una colonia artística, aunque no se sabe qué tendría precisamente de artístico. Pero si sus pretensiones de centro intelectual parecían algo infundadas, sus pretensiones de lugar agradable eran justificadísimas. El extranjero que contemplaba por primera vez aquel curioso montón de casas, no podía menos que preguntarse qué clase de gente vivía allí. Y si tenía la suerte de encontrarse con uno de los vecinos del barrio, su curiosidad no quedaba defraudada. El sitio no sólo era agradable, sino perfecto, siempre que se le considerase como un sueño y no como una superchería. Y si sus moradores no eran «artistas», no por eso dejaba de ser artístico el conjunto.

Aquel joven —cabellos largos y castaños y cara insolente—, si no era un poeta, era ya un poema. Aquel anciano venerable charlatán de barba blanca y enmarañada, de sombrero blanco y desgarbado, no sería un filósofo ciertamente, pero era todo un asunto de filosofía. Aquel científico sujeto —calva de cascarón de huevo y pescuezo muy flaco y largo— claro es que no tenía derecho a los muchos humos que se gastaba: no había logrado, por ejemplo ningún descubrimiento biológico: pero ¿qué hallazgo más singular que el de su interesante persona?

Así y sólo así había que considerar aquel barrio, no taller de artistas, sino obra de arte, y obra delicada y perfecta. Entrar en aquel ambiente era como entrar en una comedia (…)

Hemos destacado aquellas pistas que se nos dan para que llevemos a buen término la reconstrucción de esa mirada irónica hacia Saffron Park. Estas pistas pertenecen al nivel significativo del texto, a lo que se quiere decir. Chesterton nos dice que habría que considerar a aquel barrio como obra de arte delicada y perfecta. Pero antes de definir así el barrio lo ha caricaturizado, desde la arquitectura, hasta el constructor que equivocaba las reinas y que era algo artista, pasando por sus habitantes que se tenían por poetas, filósofos, científicos… Todo son apariencias en este barrio, pero ése es precisamente el mensaje de la ironía: Entrar en aquel ambiente era como entrar en una comedia. A cada término superficial, Chesterton opone el término profundo: la realidad. La base de su ironía es, como en el caso de Huxley, la disonancia, la contradicción entre los términos; pero en el caso de Huxley la línea divisoria es más clara: los dos mensajes se oponen (uno, en la descripción, y el otro, en el discurso abstracto de el gran hombre); Chesterton, sin embargo, los entrelaza dentro del texto.

Este tipo de ironía, a pinceladas, responde a veces a un problema estructural, sobre todo en la novela, donde, debido a la extensión, es imposible mantener una tensión continuada. El lector necesita relajarse, descansar a tramos para que el autor pueda luego elevarle otra vez a la cima y mantenerle atento, así, en el tira y afloja, al desarrollo de la trama.

UN REFUGIO LEJANO

Debido a la brevedad del cuento, en él sí será posible que la tensión del discurso irónico se pueda sostener de manera prácticamente continuada, de modo que atrape sin descanso casi cada palabra. Podréis verlo en el texto que os transcribimos a continuación, de Mario Benedetti, en donde el efecto de la ironía surge, más que de ideas sueltas, independientes unas de otras, de la interpretación global que en las últimas frases resulta ya del todo incuestionable.

El personaje es hiperbólico, bello, tierno, conmovedor; así nos lo muestra la mirada del narrador, posada sobre sus avatares: una mirada cuyo resorte es el inevitable escalofrío que viene a provocar el fondo de su historia. Los ires y venires del personaje encubren un significado terrible: fiel reflejo del discurrir de tantos seres humanos todos los días, y no menos terrible por ello.

La realidad se hace soportable a menudo sólo mirada así: sólo cuando se nombra desde ese refugio, entre cierto e incierto, que es la ironía.

De puro distraído

Nunca se consideró un exiliado político. Había abandonado su tierra por un extraño impulso que se fraguó en tres etapas. La primera, cuando lo abordaron sucesivamente cuatro mendigos en la Avenida. La segunda, cuando un ministro usó la palabra Paz en la televisión e inmediatamente comenzó a temblarle el párpado derecho. La tercera, cuando entró a la iglesia de su barrio y vio que un Cristo (no el más rezado y colmado de cirios sino otro alicaído, de una nave lateral) lloraba como un bendito.

Quizá pensó que si se quedaba en su país se iba a desesperar a corto plazo y él bien sabía que no estaba hecho para la desesperación sino para el vagabundeo, la independencia, el modestísimo disfrute. Le gustaba la gente pero no se encadenaba. Se entretenía con el paisaje pero al final se empalagaba de tanto verde y añoraba el hollín de las ciudades. Saboreaba las tensiones metropolitanas pero llegaba un día en que se sentía cercado por los imponentes bloques de cemento.

Así como había vagado por las calles y los caminos de su tierra, empezó a vagar por los países, las fronteras y los mares. Era terriblemente distraído. A menudo no sabía en qué ciudad se encontraba, pero no por eso se decidía a preguntar. Simplemente seguía caminando y, en todo caso, si se equivocaba, no le importaba salir del error. Si precisaba algo, ya fuera para comer o para dormir, disponía de cuatro idiomas para buscarlo y siempre había alguien que lo comprendía. En el peor de los casos, le quedaba el esperanto de los gestos.

Viajaba en ferrocarril o en autobús, pero normalmente lograba que lo recogieran en algún auto o camión. Inspiraba confianza. La gente le creía las cosas más absurdas, y no se equivocaba, porque todo en él era un poco absurdo. Por lo común andaba solo, y era lógico, ya que ningún hombre ni, menos aún, ninguna mujer, habría sido capaz de soportar tanta incuria y tanto desorden.

Cuando pasaba por una frontera, mostraba el pasaporte con un gesto displicente o mecánico, pero inmediatamente se olvidaba de qué frontera se trataba. Permanecía poco tiempo en el centro de las ciudades. Prefería los barrios marginales, donde se llevaba bien con los niños y los perros.

A veces surgía algún detalle que le servía de orientación. Pero no siempre. Una mañana se halló junto a un canal y creyó que estaba en Venecia, pero era Brujas. Confundir el Sena con el Rhin, y viceversa, le ocurrió por lo menos en tres ocasiones. No llevaba brújula sino que se orientaba por el sol, pero cuando le tocaban días tormentosos, de cielo oscuro, no tenía la menor idea de dónde quedaba el norte. Y eso tampoco lo afectaba, ya que no tenía preferencia por ninguno de los puntos cardinales.

Cierto mediodía se enteró de que caminaba por Helsinki porque vio una cabina telefónica que decía Puhelin. Era uno de sus escasos datos sobre Finlandia. Otro día sintió un alarmante tirón de hambre en el estómago y extrajo de su morral un poco de queso; cuando masticaba con fruición advirtió que se había recostado a una columna que le trajo el recuerdo de las de mármol pentélico que había visto en alguna foto del Partenón, y claro, a partir de esa asociación se dio cuenta de que efectivamente estaba en la Acrópolis. Sí, era terriblemente distraído. En otra ocasión nevaba y para protegerse del frío se metió en las galerías comerciales del moderno subsuelo de Les Halles. Cuando, un semestre después, emergió de otras galerías subterráneas en pleno centro de Estocolmo, se alegró sinceramente de que ya no nevara.

De vez en cuando iba a los aeropuertos, pero casi nunca viajaba en avión, entre otras cosas porque después de presentarse en el mostrador correspondiente y despachar su liviano equipaje, se iba a la terraza a ver cómo despegaban y aterrizaban las grandes aeronaves y no prestaba la menor atención a los altavoces, que repetían su nombre con insistencia.

En cierta ocasión, sin embargo, y vaya a saber por qué extraño mecanismo, permaneció junto a la puerta de embarque y subió confiadamente al avión con los demás pasajeros. Cuando llegó a destino y mostró su pasaporte, tan displicentemente como de costumbre, un funcionario de emigración lo miró con atención y le dijo: «Venga conmigo.» Él lo siguió mansamente por un corredor desierto. Cuando llegaron a una puerta con un letrero Prohibido el paso, el funcionario la abrió y lo conminó a entrar. Así lo hizo, desprevenido. Pensó acercarse a una mesa que había en el centro de la habitación, pero de improviso no vio nada. Alguien, desde atrás, le había colocado una capucha. Sólo entonces comprendió que, de puro distraído, se encontraba de nuevo en su patria.

RASGAR EL VELO

Ayer de tumbo en tumbo

hoy de tumba en tumba

Nicanor Parra

Imposible entender a los chilenos…, decía Parra en la cita con la que abríamos este capítulo; y, ciertamente, así mirado, no hay quien entienda a nadie. Quizás por eso del tumbo a la tumba haya un paso, y otras veces cien mil…

Menos la tumba, casi todo se salva con la mirada: se salva o no se salva según cómo se mire, y según desde dónde.

Releed las dos citas de Parra… Ambas arrancan del exilio, de la tortura, de la muerte…; de todo cuanto a sus compatriotas llevó el golpe militar de Pinochet. Hasta Parra abre sus palabras al dolor, a su manera; hasta él, que (al contrario que Benedetti) no aceptó compromiso político alguno. Tampoco él se resigna a morderse la lengua. Puede mirarlo todo de frente; el sol no le hace daño nunca, porque lo mira así, y se da el lujo de decirlo todo, porque lo dice así. Porque todo lo salva con ironía. Parra se aleja, toma perspectiva y así es como nombra; su poema se vuelve antipoema, como él quiso llamarlo, sin permiso de nadie, y en su boca ha quedado para siempre una sonrisa irónica maestra: la suya, descarnada, inconfundible.

Irónica y velada también, la lección a aprender es —quizás— que, para poder mirar de frente, para hacerlo sin miedo, para rasgar el velo de las lágrimas, a menudo es preciso alejarse, y más, y más, y más, e interponer el velo de la ironía. Sobre todo porque no siempre hay cielo, y al des-terrado no le quedan caminos…

–

El Club de escritura es una plataforma gratuita para la didáctica y la práctica de la escritura gestionada por la Fundación Escritura(s). Los materiales de la biblioteca del recursos para escribir han sido cedidos por Talleres de escritura creativa Fuentetaja, la mayor plataforma de talleres literarios en español.