Hay una tradición literaria que opina que toda obra es una forma de autobiografiarse, de escribirse, de quedarse en los pliegues del tiempo, en los escenarios de la memoria y aun de la historia cotidiana, en los hitos del camino, en la arqueología del recuerdo; libre expresión de una conciencia vital que se hace horizonte y luz en la tiniebla.

Que la literatura es una forma autobiográfica lo han afirmado Goethe, Proust, Valéry y tantos otros escritores en textos muy famosos. Y que sólo los textos literarios pueden llegar a apresar y a expresar la autenticidad humana de los sucesos en la que nos desmadejamos todos los días, es algo que, también, muchos de ellos han mantenido.

François Mauriac, por ejemplo, decía lo siguiente:

Creo que no hay una gran novela que no sea una vida interior novelada. ¿No es que nuestras nove- las expresan lo esencial de nosotros mismos? Sólo la ficción no miente; ella entreabre en la vida del hombre una puerta secreta por donde se desliza, más allá de todo control, su alma desconocida.

Y ésta es la opinión de André Gide:

Las Memorias no son nunca sinceras más que a medias, por muy grande que sea el deseo de verdad: todo es siempre más complicado de lo que lo decimos. Tal vez nos acercamos más a la ver- dad en la novela.

Puesto que no nos llegaría el tiempo de toda una vida para tratar de encajar las obras de todos los autores en el terreno autobiográfico, vamos a tomar una definición de autobiografía más restrictiva para poder comenzar. Hemos escogido la definición del término que hace Leujene, la cual, si bien es un poco estrecha, nos puede resultar muy clara y muy útil a la hora de llevar a cabo una clasificación de textos y de zambullirnos en nuestras propias narraciones.

Leujene define la autobiografía como un relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su existencia, poniendo énfasis en su vida individual y, en particular, en la historia de su personalidad.

Desde este punto de vista, las condiciones que han de darse para que podamos afirmar que una obra es autobiográfica serán:

-

Forma: relato en prosa.

-

Tema: vida individual, poniendo énfasis en la formación de la personalidad.

-

Posición del autor: identidad entre autor y narrador.

-

Posición del narrador:

-

coincidencia entre narrador y personaje principal del relato;

-

retrospección.

Según Leujene, si se incumple cualquiera de estas condiciones, ya no se trata de una autobiografía.

–Si falla la primera condición, tendríamos un AUTORRETRATO; si el texto adopta una forma ensayística más que narrativa, por ejemplo, no sería autobiográfico.

–Si se incumple el punto segundo, tendríamos unas MEMORIAS. Lo que le interesa contar al autor no es tanto su propia vida, aunque ésta se incluya en la narración, como las circunstancias sociales, políticas, etc., que la rodean.

–Si falta la tercera condición (si el autor no es el narrador), nos encontraremos ante una NOVELA AUTOBIOGRÁFICA.

–Cuando no coincide el narrador con el personaje principal del relato, tenemos una BIOGRAFÍA, en la que el autor cuenta la vida de otra persona.

–Cuando el narrador no emplea la mirada retrospectiva a la hora de contar, nos encontramos ante un DIARIO ÍNTIMO.

Más adelante hablaremos de estos géneros vecinos a la autobiografía. En principio nos ceñiremos sólo a ella, partiendo de la definición de Leujene.

LA AUTOBIOGRAFÍA

Podemos entender que un texto autobiográfico es la lenta configuración sobre el papel de alguien que quiere decir su palabra, reflejar su visión del mundo, afirmar la conciencia de sí mismo y de —a partir de sí— cuanto le rodea. La autobiografía es siempre una experiencia textual de alguien que precisa decir quién es y sacar a la luz la muchedumbre de seres que oculta en su almacén de realidades. El autor va a tratar de crear, en fin, una obra cuyo sentido será del todo personal. María Zambrano nos da la siguiente explicación en A modo de autobiografía:

A modo de autobiografía, porque no estoy muy cierta de poder hacer de mí una biografía, a no ser esas que he hecho ya, sin darme cuenta, en mis libros y sobre todo en mi vida: mas la vida necesita de la palabra: si bastase con vivir no se pensaría: si se piensa es porque la vida necesita la palabra, la palabra que sea su espejo, la palabra que la aclare, la palabra que la potencie, que la eleve y que declare al par su fracaso, porque se trata de una cosa humana y lo humano de por sí es al mismo tiempo gloria y fracaso, no hay fracaso sin su gloria ni hay gloria verdadera que no lleve o arrastre consigo un cierto fracaso, ¿de qué?, de este ser esencial que es el hombre, de este mediador. De ningún animal se puede decir que está fracasado, de ninguna flor, de ninguna pie- dra, de este planeta tal vez, pero si de este planeta se pudiera decir que está fracasado, sería a causa de la gloria que el hombre ha ido depositando con su palabra en él y sobre él; un planeta, pues, elegido por la palabra del hombre, el hombre que da su palabra, la expresa, la da planetariamente quizás a los cielos, quienes algún día la recojan, tal vez allá entre las constelaciones haya algún astro que recoja la verdadera palabra del hombre, esa palabra «perdida», se dice, esa palabra que se escapa, esa que se disipa, esa que no llega a formularse porque lo humano no está acabado, está empezando. (…).

CARACTERÍSTICAS DE LA AUTOBIOGRAFÍA

Vamos a ver a continuación, en distintos apartados, algunas características de la autobiografía que nos pueden ser útiles a la hora de practicar este género.

DISTANCIAMIENTO

El autor de una autobiografía debe partir de un cierto distanciamiento de sí mismo. Como sucede ante la observación de un objeto cualquiera, que exige de nosotros un alejamiento respecto de él: si lo tenemos demasiado cerca, no nos será posible apreciar sus particularidades y si nos situamos demasiado lejos, ni siquiera llegaremos a verlo. Por eso habremos de buscar, antes de nada, la distancia adecuada, y apoyar los codos en el alféizar de esa ventana que nos permitirá enmarcarnos y enmarcar el mundo a nuestro alrededor, aunque no siempre sea fácil hallar el justo medio.

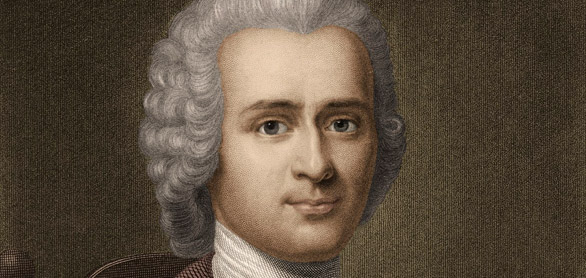

Rousseau narra en sus Confesiones cómo, cuando era un joven aprendiz, al volver de un paseo en las afueras de Ginebra, se encontró la puerta de entrada cerrada y el puente levadizo en alto; y entiende que este acontecimiento es el momento decisivo de su existencia. Pero tan sólo va a poder otorgar este significado a ese acontecimiento años más tarde, cuando ha tomado conciencia de su propio sentimiento angustioso, obsesivo, de estar destinado a ser un hombre que ha perdido su hogar y a quien le está vedado encontrar otro durante el resto de su vida.

Los elementos que selecciona el autor de su experiencia pasada son aquellos que, con la distancia (temporal y espacial), han adquirido la categoría de faro, pues iluminan una parte de su existencia. Entonces una autobiografía es, sobre todo, el arte de escoger de nuestro propio pasado aquellos acontecimientos que marquen un espacio y un tiempo llenos de momentos cotidianos, entre los que sobresale, no obstante, uno único, capaz de representar, de sintetizar y de dar explicación al conjunto de todos ellos.

REALIDAD Y FICCIÓN

Toda autobiografía se presenta como una obra verídica. Pero esta promesa de autenticidad no implica necesariamente ni el compromiso de narrar los sucesos sin modificación alguna, ni tampoco el de contarlo todo, de manera que pueden ser omitidos ciertos aspectos embarazosos para el autor o para terceros.

Veamos lo que dice al respecto Francisco Ayala, en su libro Recuerdos y olvidos:

Claro que el problema de toda autobiografía radica precisamente en esto: en la conexión entre los hechos externos, objetivamente comprobables, y el sentido íntimo de la vida individual, que aún para el propio sujeto que la vive está muy lejos de ser transparente (antes al contrario, suele aparecérsele envuelto en angustiosas ambigüedades y dar lugar a perplejidades muy turbadoras). Recuerdo que Moreno Villa tituló la suya Vida en claro, y como título, no hay duda acerca de su acierto; pero, ¿puede estar en claro la vida de nadie, ni siquiera ante los ojos del poeta que, apelando a la memoria, se pone a evocar su pasado? Por lo pronto, la memoria configura siempre ese pasado en modo selectivo, descartando (es decir, olvidando) muchas cosas que pueden ser significativas y que, por serlo –justamente porque lo son, aunque tal vez de una manera dolorosa–, quedan arrumbadas en sus últimos desvanes, mientras que con tenacidad se aferra a otras, significativas también, por supuesto, a las que, en cambio, confiere un valor positivo, y las ilumina, y las destaca con énfasis. Esto, sin embargo, quizá no sea tan malo, ni deba lamentarse como mera falsificación. Puede valer como un esfuerzo cumplido desde instancias subconscientes por conferir a las experiencias pretéritas una estructura acorde con el sentido profundo de la vida personal; y si la operación se cumple en las oficinas más recónditas de la conciencia, habrá que concederle el beneficio de un presunto esencial acierto. Más grave es el elemento de deliberada —o al menos consentida— deformación que en alguna medida se introduce al manejar los datos proporcionados por experiencias tales. Y parece que esa deformación es inevitable. El retrato de mano ajena puede ser un lienzo halagüeño, cortesano; o puede ser la instantánea de un fotógrafo avieso, la caricatura de un dibujante que trabaja con cruel estilete; pero, por otro lado, el pintor que ante el espejo se obstina en copiar sin complacencia la imagen que tiene delante, jamás dejará de tener delante, enfrentándolo, una mirada alerta, la mirada con que se ve a sí mismo y quiere ser visto por los demás, cualesquiera sean los detalles del cuadro; pues estos detalles se organizan y funcionan alrededor de aquella mirada. ¿Llamaremos deformación a esto? Tal vez sí. El cuadro se pinta para ser ofrecido en espectáculo, y el propio pintor forma parte del público a quien esa versión de sí mismo se ofrece.(…)

Por otra parte, no debemos confundir la falsedad de los datos con la utilización de un determinado estilo. El estilo debe entenderse en la autobiografía no solamente como una regla de escritura, sino como una línea de vida. La verdad de la vida no es distinta específicamente de la verdad de la obra: el artista vive, de alguna manera, para su autobiografía. Sería fácil mostrar esto en el caso de Goethe o de Baudelaire, de Gauguin, de Beethoven, de Byron, de Shelley y de tantos otros. La vida, la obra, la autobiografía, son distintos aspectos de una única afirmación vital; y los dos primeros, lógicamente, tratarán de fundirse en el tercero.

Al leer la correspondencia de Mérimée, se tiene la impresión de que su manera de vivir los episodios que describe está influida ya por la narración que hará a sus amigos.

Thibaudet justifica a Chateaubriand contra los que lo acusan de haber falsificado sus Memorias: «Su manera de ordenar a posteriori su vida es consustancial a su arte. Es una información, no una deformación. No podemos separar a una persona de su estilo».

Los límites de la ficción siempre han sido difusos, como sabemos. En el origen mismo de la novela moderna (que situaríamos en la picaresca, inaugurada por Lázaro de Tormes), hay una voluntaria y explícita afirmación de frontera, en favor precisamente de lo que no es, puesto que la picaresca, desde esta primera aparición, es una novela que se propone como autobiografía. Se inicia en ese punto un camino que será, a partir de entonces, continuo: la literatura jugará siempre en esa zona de sombra, en el límite entre la mentira y la verdad. Y el testimonio de un yo que defiende la verdad sobre sí mismo marca el instante en que esa frontera es todavía más imprecisa, en que esa doble condición esencial resulta aún más enigmática. Porque si es cierto que ese yo es un testigo de primera línea, de cuya palabra no podremos dudar (su testimonio nos llega de primera mano), también lo es que su punto de vista es el más subjetivo de todos los posibles, más aún cuando el centro de su atención es su propia persona.

El espacio, pues, de la ficción novelesca moderna, sitúa en el mismo filo de ese límite fronterizo a un género testimonial de veracidad como el autobiográfico.

Una autobiografía no ficticia como Las Confesiones de Jean Jacques Rousseau, no sólo figura en todas las historias de la literatura francesas, sino que ha sido constantemente leída como ejemplo de la ficcionalización del yo y en unos términos análogos a los de la ficción novelesca. Respecto a su forma y al funcionamiento del sistema de enunciación, resulta imposible distinguir un rela- to verídico en primera persona (como es la autobiografía) y un relato fingido que imite fielmente tal acto de lenguaje serio, por el que un sujeto narra sus propias peripecias. Solamente el contexto, y no la forma textual, podrá discriminar cuán- do el yo es fingido y cuándo responde a una realidad histórica.

SALVAR Y SALVARSE

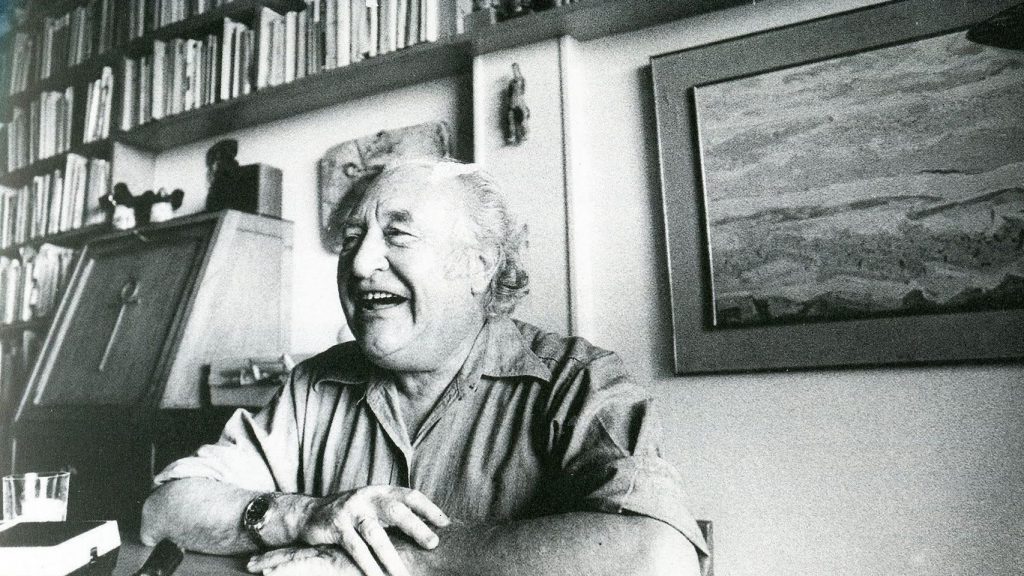

La autobiografía responde, en principio, a una inquietud común: el hombre que envejece y se pregunta si su vida no ha sido vivida en vano. Para asegurarse, emprende su propia apología. La autobiografía es la última oportunidad de volver a ganar lo que se ha perdido; es una tarea de salvación personal; se trata de concluir en tratado de paz, de alcanzar una nueva alianza, con uno mismo y con el mundo. Veamos como finaliza Gabriel Celaya sus Memorias inmemoriales:

Si pienso en cuanto pretendí, poco hice, poco pude. Pero sumo mis días a los trabajos de cuan- tos me precedieron y me acompañan, y el sentirme a una con ellos, me basta para sentirme salvo, y también sano. Sin pretensiones de cumplimiento o realización personal de un destino mayúsculo como aquel en que el mundo va a transformarse en algo radicalmente nuevo y el hombre vaya a cambiar de condición como creí en mi fantástica y mejor edad, sigo haciendo lo mío. Simplemente por- que —es un instinto, quizá instinto más que obediencia a un alto deber— sólo cuando trabajo me siento feliz.

Goethe recomienda la actividad pero nunca disfrazó esa actividad de obra moral, o la recomendó como un deber hacia dios o hacia la humanidad. Sólo veía en ella algo que le permitía mantener su equilibrio vital. Y en este sentido me parece bien. Pero, ¿y después?

Quizá, cuando me muera, dirán: «Era un poeta».

Y el mundo, siempre bello, brillará sin conciencia.

Quizá tú no recuerdes quién fui, mas en ti suenen

los anónimos versos que un día puse en ciernes.

Quizá no quede nada de mí, ni una palabra,

ni una de estas palabras que hoy sueño en la mañana.

Pero visto o no visto, pero dicho o no dicho,

yo estaré en vuestra sombra, ¡oh hermosamente vivos!

Yo seguiré siguiendo, yo seguiré muriendo,

seré, no sé bien cómo, parte del gran concierto.

VOLVER A COMENZAR

El hombre que, al evocar su vida, parte al descubrimiento de sí mismo, no se entrega a una contemplación pasiva de su ser personal. La confesión del pasado se lleva a cabo como una tarea en el presente. En ella se opera una verdadera autocreación.

Bajo el pretexto de presentarse tal y como fue, el personaje ejerce una especie de derecho a repetir su existencia. Hacer, y al hacer, hacerse: esta fórmula de Lequier podría ser la divisa de la autobiografía.

El pasado rememorado ha perdido su sentido antiguo, pero ha ganado una nueva pertinencia, más íntima, que puede, de esta manera, y tras haber estado por mucho tiempo dispersa y haber sido rescatada a través del tiempo, ser redes- cubierta.

La empresa autobiográfica es, sobre todo, la búsqueda de un espacio de libertad, de expresión e investigación del material interior. Y es volver a empezar, de algún modo. Por eso el texto autobiográfico se hace catártico: un nuevo y renovado pulmón para los ahogos de la vida personal.

PACTO AUTOBIOGRÁFICO Y OTREDAD

Según Leujene, el pacto autobiográfico es el pacto por el cual se establece un contrato de lectura entre autor y lector, que le otorga al último garantía de la coincidencia de identidad entre autor, narrador y personaje. Sin este pacto, no existiría autobiografía.

No se trata de que el texto autobiográfico haya sido firmado por un autor que se compromete en una identidad común con el personaje sobre el que escribe, sino que la misma estructura de lo narrado hace que quien firme, en realidad, sea el propio destinatario del texto autobiográfico. El momento de la firma no se da durante o al final de la escritura, sino en el momento en que al otro le llega el texto. El destinatario de la autobiografía es quien escribe en lugar del autobiografiado; es el otro quien firma por él, quien se constituye en el propio yo autobiográfico. Y es que lo autobiográfico no puede ser nunca autosuficiente ya que es imposible que se dé la presencia completa del yo ante sí mismo.

El material autobiográfico inquieta, cuestiona e incide en el interior de quien se hace su lector. La autobiografía es, por excelencia, el género de mayor contenido referencial, en el que el escritor deja más huellas de sus vivencias. Hay una identificación total entre el creador, el narrador y el personaje. Y, por otro lado, es la forma literaria que establece una mayor unión entre el escritor, incitado a escribir para reflexionar sobre sí mismo, y el lector, que acude a la lectura para conocer mejor al autor y para conocerse a sí mismo a través de esa reflexión. El pacto autobiográfico entre ambos es, por tanto, completamente necesario.

En las entrañas de todo texto autobiográfico habita la fascinación y el canto de la otredad. El texto es el espejo que contiene, a la vez, la imagen de un yo y la de un tú abierto, que se ofrecen al encuentro en su reciprocidad.

Juan Goytisolo dice al respecto en Paisajes:

Escribir escribirme: tú yo mi texto el

libro yo: el escritor

yo: lo escrito.

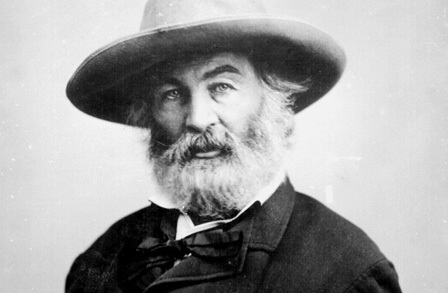

En ¡Hasta pronto!, Walt Whitman ofrece su versión más radical de su filosofía orgánica de la presencia, en la que el autor y el lector, el yo y el otro, trascienden incluso la inmediatez del lenguaje para lograr una unión más perfecta:

Camarada, esto no es un libro,

el que lo toca, toca a un hombre,

(¿es de noche? ¿Estamos los dos

solos? eres tú quien me tiene, y yo te

tengo a ti, salto desde las páginas hasta

tus brazos, la muerte me reclama).

CONTAR O NO EN PRIMERA PERSONA

No es imprescindible utilizar la primera persona al escribir un texto autobiográfico en el que coincidan autor, narrador y personaje principal.

El hablar de uno mismo en tercera persona puede implicar un inmenso orgullo (como sucede en los Comentarios de Julio César) o cierta forma de humildad. En ambos casos el narrador asume, frente al personaje que él ha sido en el pasado, la distancia de su mirada hacia la historia (la distancia entre él mismo y su vida pasada), e introduce en su narración una trascendencia, con la cual, en última instancia, se identifica.

Los usos de la segunda y de la tercera personas son menos frecuentes en las autobiografía, pero no debemos confundir los problemas gramaticales de la persona con los problemas de la identidad. Georges Perec, por ejemplo, en Un homme qui dort, escribe su propia historia a través de la segunda persona.

Para finalizar, vamos a incluir un fragmento de una de las pocas autobiografías narradas en tercera persona. Se trata del Retrato del artista adolescente, de James Joyce.

En este caso, el hecho de que la obra esté contada en tercera persona le proporciona ciertos matices de distanciamiento y de ironía a la historia del largo aprendizaje del protagonista (el mismo autor), que concluye con la ruptura con la Iglesia y el descubrimiento de su vocación artística.

Le disgustaba el no comprender bien lo que era la política y el no saber dónde terminaba el universo. Se sentía pequeño y débil. ¿Cuándo sería él como los mayores que estudiaban retórica y poética? Tenían unos vozarrones fuertes y unas botas muy grandes y estudiaban trigonometría. Eso estaba muy lejos. Primero venían las vacaciones y luego el siguiente trimestre, y luego vacación otra vez y luego otro trimestre y luego otra vez vacación. Era como un tren entrando en túneles y saliendo de ellos y como el ruido de los chicos al comer en el refectorio, si uno se tapa los oídos y se los destapa luego. Trimestre, vacación; túnel, y salir del túnel; ruido y silencio. ¡Qué lejos estaba! Lo mejor era irse a la cama y dormir. Sólo las oraciones en la capilla, y, luego, la cama. Sintió un escalofrío y bostezó.

¡Qué bien se estaría en la cama cuando las sábanas comenzaran a ponerse calientes! Primero, al meterse estaban muy frías. Le dio un escalofrío de pensar lo frías que estaban al principio. Pero luego se ponían calientes y uno se dormía. ¡Qué gusto daba estar cansado! Sintió un calor reconfortante que se iba deslizando por las sábanas frías, cada vez más caliente, más caliente, hasta que todo estaba caliente. ¡Caliente, caliente!; y sin embargo, aún tiritaba un poco y seguía sintiendo ganas de bostezar.

La campana llamó a las oraciones de la noche y él salió del salón de estudio en fila detrás de los demás; bajó la escalera y siguió a lo largo de los tránsitos hacia la capilla. Los tránsitos estaban escasa- mente alumbrados y lo mismo la capilla. Pronto, todo estaría oscuro y dormido. En la capilla había un ambiente nocturno y frío y los mármoles tenían el color que el mar tiene por la noche. El mar estaba frío día y noche. Pero estaba más frío de noche. Estaba frío y oscuro debajo del dique, junto a su casa. Mas la olla del agua estaría al fuego para preparar el ponche.

EL AUTORRETRATO

Los autorretratos son aquellas obras en las que el autor busca explorar el estado presente de su yo, en las que se detiene a confirmar su propia condición, en ocasiones para decidir en qué sentido quiere dirigir su vida en adelante. Cuando la intención predominante es la de desvelar la naturaleza y la estructura misma de la personalidad, el autor fácilmente tenderá hacia el autorretrato más que hacia la autobiografía. Porque se trata de llevar a cabo una especie de autoanálisis, de observar cómo y de qué manera uno mismo ha cambiado. Los interesantes intentos autobiográficos de Rousseau se dieron después de su propio autorretrato, en Retrato de un hombre.

Como ejemplo de autorretrato, veamos un fragmento del Libro del desasosiego, de Fernando Pessoa, en el que se mezclan ficción y realidad. El personaje principal de esta obra es Bernardo Soares, heterónimo de Pessoa; pero éste resulta tan cercano al propio autor que podríamos decir que este terrible y lúcido autorretrato es de Pessoa mismo.

Mi vida, tragedia fracasada bajo el pateo de los dioses y de la que sólo se ha representado el primer acto.

Amigos, ninguno. Sólo unos conocidos que creen que simpatizan conmigo y que tal vez sentirían pena si un tren me pasase por encima y el entierro fuese un día de lluvia.

El premio natural de mi distanciamiento de la vida ha sido la incapacidad, que he creado en los demás, de sentir conmigo. En torno a mí hay una aureola de frialdad, un halo de hielo que repele a los demás. Todavía no he conseguido no sufrir con mi soledad. Tan difícil es conseguir esa distinción de espíritu que permite al aislamiento ser un reposo sin angustia.

Nunca he concedido crédito a la amistad que me han mostrado, como no lo habría concedido al amor, si me lo hubiesen mostrado, lo que, además, sería imposible. Aunque nunca haya tenido ilusiones respecto a quienes se decían mis amigos, he conseguido siempre sufrir desilusiones con ellos: tan complejo y sutil es mi destino de sufrir.

Nunca he dudado que todos me traicionasen; y me he asombrado siempre que me han traiciona- do. Cuando llegaba lo que yo esperaba, era siempre inesperado para mí.

Como nunca he descubierto en mí cualidades que atrajesen a nadie, nunca he podido creer que alguien se sintiese atraído por mí. La opinión sería de una modestia estulta, si hechos sobre hechos —esos inesperados hechos que yo esperaba— no viniesen a confirmarla siempre.

No puedo concebir que me estimen por compasión, porque, aunque sea físicamente desmañado e inaceptable, no tengo ese grado de encogimiento orgánico con que entrar en la órbita de la compasión ajena, ni tampoco esa simpatía que la atrae cuando no es patentemente merecida; y para lo que en mí merece piedad, no puede haberla, porque nunca hay piedad para los lisiados del espíritu. De modo que he caído en ese centro de gravedad del desdén ajeno en el que no me inclino hacia la simpatía de nadie.

Toda mi vida ha sido querer adaptarme a esto sin sentir en exceso su crudeza y su abyección.

Es necesario cierto coraje intelectual para que un individuo reconozca valerosamente que no pasa de ser un harapo humano, aborto superviviente, loco todavía fuera de las fronteras de la internabilidad; pero es preciso todavía más valor de espíritu para, reconocido esto, crear una adaptación perfecta a su destino, aceptar sin rebeldía, sin resignación, sin gesto alguno, o esbozo de gesto, la maldición orgánica que me ha impuesto la Naturaleza. Querer que no sufra con esto es querer demasiado, porque no cabe en el ser humano el aceptar el mal, viéndolo bien, y llamarle bien; y, aceptándolo como mal, no es posible no sufrir con él.

Concebir desde fuera ha sido mi desgracia: la desgracia para mi felicidad. Me he visto como me ven los demás, y he pasado a despreciarme, no tanto porque reconociese en mí un orden tal de cualidades que mereciese desprecio por ellas, sino porque he pasado a verme como me ven los demás y he sentido un desprecio cualquiera que ellos sienten por mí. He sufrido la humillación de conocerme. Como este calvario no tiene nobleza, ni resurrección unos días después, no he podido sino sufrir con la innobleza de esto.

He comprendido que le era imposible a nadie amarme, a no ser que le faltase del todo el sentido estético; y entonces, yo le despreciaría por ello; y que incluso simpatizar conmigo no podía pasar de ser un capricho de la indiferencia ajena. ¡Ver claro en nosotros y en cómo nos ven los demás! ¡Ver esta verdad frente a frente! Y, al final, el grito de Cristo en el Calvario, cuando vio, frente a frente, su ver- dad: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado?

LAS MEMORIAS

En las memorias, el hecho externo se traduce en experiencia consciente: la mirada del autor se dirige más hacia el ámbito de los sucesos externos que hacia el de los internos. El interés del escritor de memorias se sitúa en el mundo de los acontecimientos visibles y busca dejar constancia de los recuerdos más significativos, al contrario de lo que sucede en la autobiografía. En ésta última, el escritor trata de reflexionar sobre las experiencias de la propia vida interior; es decir, él es alguien para quien esta vida interior es importante.

En el terreno de las memorias de ficción, podríamos poner el ejemplo de las Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, en donde podemos comprobar cómo se da más importancia a los hechos externos (procesos políticos y sociales que se suceden durante la vida de este emperador), que a su mundo interior, aun cuando éste aparezca reflejado también en numerosas ocasiones.

Dentro de las memorias reales, en que el autor es el mismo que el personaje principal, tenemos el caso de Confieso que he vivido, del poeta chileno Pablo Neruda.

Neruda consideró lo suficientemente importante el momento histórico en el que vivió (tanto en su país como en el resto del mundo), como para escribir estas bellas memorias.

Sus observaciones se centran fundamentalmente en los sucesos que se dan en el mundo exterior, aunque Neruda nunca abandonará el análisis íntimo, la interpretación personal, tremendamente crítica, dura y certera, ni el hondo y emotivo lirismo que impregnan cada página.

Ya en el final de ésta su última obra, Neruda se apresura a contar —pocos días antes de su muerte— el recién sucedido asesinato de Salvador Allende, tras el bombardeo del Palacio de la Moneda, en Santiago de Chile:

Las obras y los hechos de Allende, de imborrable valor nacional, enfurecieron a los enemigos de nuestra liberación. El simbolismo trágico de esta crisis se revela en el bombardeo del palacio de gobierno; uno evoca la Blitz Drieg de la aviación nazi contra indefensas ciudades extranjeras, españolas, inglesas, rusas; ahora sucedía el mismo crimen en Chile; pilotos chilenos atacaban en picada el palacio que durante dos siglos fue el centro de la vida civil del país.

Escribo estas rápidas líneas para mis memorias a sólo tres días de los hechos incalificables que llevaron a la muerte a mi gran compañero el presidente Allende. Su asesinato se mantuvo en silencio; fue enterrado secretamente; sólo a su viuda le fue permitido acompañar aquel inmortal cadáver. La versión de los agresores es que hallaron su cuerpo inerte, con muestras visibles de suicidio. La versión que ha sido publicada en el extranjero es diferente. A renglón seguido del bombardeo aéreo entraron en acción los tanques, muchos tanques, a luchar intrépidamente contra un solo hombre: el presidente de la república de Chile, Salvador Allende, que los esperaba en su gabinete, sin más compañía que su gran corazón, envuelto en humo y llamas. Tenían que aprovechar una ocasión tan bella. Había que ametrallarlo porque jamás renunciaría a su cargo. Aquel cuerpo fue enterrado secretamente en un sitio cualquiera. Aquel cadáver que marchó a la sepultura acompañado por una sola mujer que llevaba en sí misma todo el dolor del mundo, aquella gloriosa figura muerta iba acribillada y despedazada por las balas de las ametralladoras de los soldados de Chile, que otra vez habían traicionado a Chile.

LA NOVELA AUTOBIOGRÁFICA

La única diferencia entre autobiografía y novela autobiográfica es que en la primera el autor y el personaje principal coinciden, y en la segunda, no. No hay diferencias textuales y formales entre ambas. La única diferencia es contextual; es decir, que en ocasiones no sabemos si lo que estamos leyendo es una u otra, si no tenemos los suficientes datos históricos sobre el autor. Por ejemplo, en la Autobiografía del General Franco, de Manuel Vázquez Montalbán, en muchos momentos se puede llegar a dudar de si quien escribe aquello es realmente Vázquez Montalbán o si es el propio Franco.

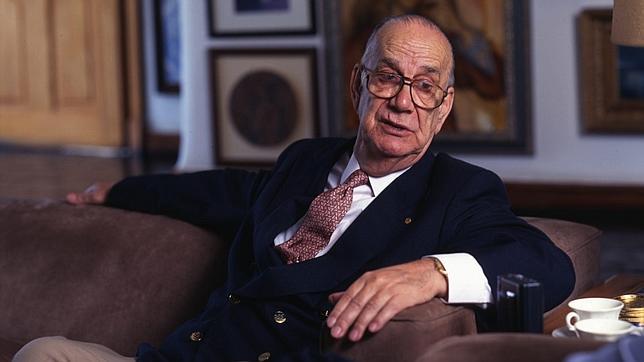

En otras ocasiones está mucho más clara la ficcionalidad de la obra, como en el caso de Bomarzo, de Manuel Mujica Lainez, obra en la que la figura del protagonista adquiere matices fantásticos al hablarnos de su inmortalidad. Así nos lo cuenta el protagonista, el duque Pier Francesco Orsini, noble italiano del siglo XVI. Aquí tenéis un párrafo de esta obra…

(…) En cambio cuando yo nací, Sandro Benedetto señaló importantes contradicciones en la cartografía de mi existencia. Es cierto que el Sol en signo de agua, reforzado con mi buen aspecto ante la Luna, me confería poderes ocultos y la visión del más allá, con vocación para la astrología y la meta- física. Es cierto que Marte, regente primitivo, y Venus, ocasional, de la Casa VIII, la de la Muerte, esta- ban instalados, de acuerdo con lo que Benedetto subrayó insistentemente, en laCasa de la Vida y anu- lados para la muerte y que en buen aspecto con el Sol y la Luna, parecían otorgarme una vida ilimita- da —cosa que extrañó a cuantos vieron el decorado manuscrito— y que Venus, bien situada frente a los luminares, indicaba facilidad para las invenciones artísticas sutiles. Pero también es tremendamente cierto que el maléfico Saturno, agresivamente ubicado, me presagiaba desgracias infinitas, sin que Júpiter, a quien inutilizaba la ingrata disposición planetaria, lograra neutralizar aquellas anunciadas desventuras. Lo que sorprendió sobremanera al físico Benedetto y a cuantos, enterados de estas cosas graves, vieron el horóscopo, fue, como ya he dicho, el misterio resultante de la falta de término de la vida —de mi vida— que se deducía de la abolición de Venus y de Marte frente a la necesidad lógica de la muerte y, consecuentemente, la supuesta y absurda proyección de mi existencia a lo largo de un espacio sin límites (…).

LA BIOGRAFÍA

El autor de una biografía intenta reflejar la vida de otro, tanto a través de acontecimientos externos y reales, como de afirmaciones hechas por el propio personaje sobre su vida íntima.

El proceso de la autobiografía se encuentra invertido en la biografía, pues en ésta última el narrador no coincide con el personaje principal. En realidad, éste es el único género de los que aquí estamos viendo que quedará fuera de lo que llamamos literaturas del yo.

En el terreno de la ficción, podemos destacar El Evangelio según Jesucristo, obra en la que el escritor portugués José Saramago relata la vida de Jesucristo de una manera novelada.

Como ejemplo de biografía real, tenemos la de Hemingway, escrita por Anthony Burgess, de la que os transcribimos un fragmento:

(…) La verdad es que Hemingway nunca fue un corresponsal de guerra demasiado bueno. Su talen- to de escritor de ficción lo impulsaba a inventar, organizar la realidad en estructuras estéticas, cultivar el impresionismo con que Ford Madox Ford aconsejaba a los escritores pasar de la ficción a la vida real. La verdad, según Ford, no eran hechos, sino visión, una opinión que justificaba la supresión y dis- torsión de los hechos, lo que la gente normal llama mentir. Los jefes de Hemingway en aquel momento querían conocer los hechos de la guerra de España y Hemingway les enviaba una especie de media ficción en la cual él era el personaje principal. Sus reportajes, tanto de la guerra de España como de la que siguió inmediatamente, todavía se pueden leer, pero se deben leer en la forma en que se lee su obra de ficción abiertamente confesada. Para Hemingway, en sus años de madurez y fama, por oposición a aquellos otros más concienzudos, cuando se ganaba la vida como periodista, el reportaje de guerra era claramente una forma menor de literatura, que no había recibido los trazos superiores que reservaba cuidadosamente para su creación más importante (…)

EL DIARIO ÍNTIMO

El criterio fundamental a la hora de escribir un diario reside en el hecho mismo de que el día —cada día— tiene un comienzo y un final. Incluso en el caso de una persona ya madura, cuyo criterio de selección está dirigido por una mayor conciencia de sus propios valores, cada apunte diario sigue siendo el extracto final de cada día. Cada anotación tiene el valor, en sí mismo, de ser el reflejo de un tiempo breve, de determinadas situaciones vitales, ya pasadas pero aún muy recientes, a las que se atribuye una importancia primordial.

Indudablemente, un diario extenso (como, por ejemplo, los Diarios de Anaïs Nin, que suman más de quince mil páginas mecanografiadas) revelará el desarrollo de la persona del escritor. Pero lo hará de forma muy diferente a como se da en una autobiografía, cuyo proceso esencial es el de buscar el fundamento de la dirección que ha tomado una vida, el de rastrear las raíces del significado que ésta tiene en el momento de la escritura.

Como ejemplo de Diario de ficción, podemos hablar de La tregua, de Mario Benedetti, conmovedor diario de un oficinista maduro, Santomé, que dialoga consigo mismo día a día sobre el amor y la muerte. A veces se extiende en divagaciones, en detalladas reflexiones acerca de lo sucedido a lo largo del día. Otras veces, en cambio, la conclusión que saca de esas horas es brevísima, pero siempre muy significativa; por ejemplo, la del martes, 9 de julio…

¿Así que tengo miedo de que dentro de diez años ella me ponga cuernos?

En el terreno de la realidad, podemos ejemplificar con los Diarios de Anaïs Nin, parisina amiga de Henry Miller y de Antonin Artaud, que se va descubriendo a sí misma a través de las páginas de sus diarios. Veamos un fragmento toma- do del tomo I:

(…) ¿Qué es lo que me rechazaba? Una y otra vez me veía arrojada, me arrojaba yo misma a habitaciones llenas de gente con el auténtico deseo de integrarme a ellos, pero mis temores resultaban más fuertes que mi deseo y, al producirse el primer conflicto, huía. Una vez sola, invertí el proceso y sufrí al sentirme rechazada y abandonada por quienes hablaban y reían compartiendo su placer y sus diversiones. Era yo quien tomaba la iniciativa de abandonar el círculo mágico, pero era porque tenía la impresión de que aquel círculo estaba protegido con electricidad contra los intrusos, lo que constituía una barrera que yo no podía cruzar ni desafiar. Ansiaba participar en los momentos intensos, alegres, todos los momentos de la vida; ansiaba ser la mujer que sollozaba o reía; la mujer a quien se regalaba una flor para que se la pusiera; la mujer que recibía ayuda al subir al autobús; la mujer asomada a la ventana; la que se casaba; la que estaba dando a luz.

Puede que el protagonista de este libro sea el alma, pero en esta Odisea se trata de un viaje que va del mundo interior al exterior, y es Henry quien dispersa las nieblas de la timidez y la soledad, quien me lleva a la calle y me hace estar en un café hasta el alba. Antes de Henry yo creía que el arte, y no la vida humana, era el paraíso, que sólo en el arte podía volverse abstracto el dolor (…)

EL EPISTOLARIO

En las obras pertenecientes a este género se agrupan situaciones de por sí fragmentarias, que reflejan vivencias relacionadas con el escritor y con el destinatario.

Algunas novelas autobiográficas contienen epístolas; entonces ambos géneros se entrecruzan, se mezclan y se enriquecen el uno al otro. Así, por ejemplo, en El Lazarillo de Tormes o en La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela.

Uno de los referentes más famosos del género epistolar de ficción es la novela del francés Choderlos de Laclos, Las relaciones peligrosas, donde se retrata la vida de dos libertinos franceses del siglo XVIII a través de su correspondencia. La primera novela de Fiodor Dostoievski, La pobre gente, también pertenece al género epistolar de ficción. En ella, los dos protagonistas expresan directamente, a través de cartas, sus reacciones y sentimientos ante la adversidad y la pobreza de sus vidas. Veamos un fragmento:

11 de Agosto

Várvara Alexeievna, querida matotchka:

Estoy perdido, estamos perdidos los dos, los dos juntos, perdidos sin remisión. Todo acabó: mi reputación, mi dignidad. Estoy perdido, y usted también, matotchka: usted y yo estamos perdidos irremisiblemente. ¡Soy yo, yo, quien la he llevado a su pérdida! Me persiguen, matotchka, me desprecian, me hacen burla, y mi patrona me dirige verdaderas injurias. ¡Lo que ha gritado, vociferado hoy contra mí! Me trata con menos consideración que a una pequeña viruta. Por la noche, en la reunión, en casa de Ratazaieff, alguien ha leído en voz alta una carta que le escribí a usted y cuyo borrador se me ha caído por casualidad del bolsillo.

¡Matotchka, cómo se han reído! ¡Se han burlado de nosotros, los canallas! He ido a encontrarlos y he acusado a Ratazaieff de perfidia; ¡le he dicho que es un traidor! Ratazaieff ha replicado que el traidor soy yo; que me ocupo de diferentes conquistas. «Se escondía usted de nosotros –ha dicho–; es usted un Lovelace»; y ahora todo el mundo me llama Lovelace; no tengo otro nombre. ¿Entiende usted,ángel mío, entiende usted? ¡Ahora lo saben todo, están instruidos de todo, la conocen a usted, querida, no ignoran nada, absolutamente nada! Mas ¿qué? Faldoni mismo hace causa común con ellos. Hoy le he mandado ir a comprarme algo a casa del tocinero; no ha ido y se ha limitado a decirme que estaba ocupado. Cuando te doy un encargo, debes cumplirlo, le he dicho. No, no debo, no paga usted a mi patrona; por consiguiente, no tiene usted órdenes que darme. La insolencia de ese mujik me ha puesto fuera de mí; lo he tratado de imbécil, y me ha contestado: «También lo es usted». Pensando que debía estar borracho para hablarme tan groseramente, le digo: ¡Has bebido sin duda, patán!. Entonces él: ¿Es usted acaso quien me ha pagado la bebida? ¿Tiene usted mismo medio de emborracharse? Pide usted limosna a una mujer, mendiga diez kopeks… ¡y un señor nada menos!, ha añadido. ¡He aquí, matotchka, he aquí el punto a que han llegado las cosas! ¡Le pesa a uno vivir, Varinka! Estoy como excomulgado; mi condición es peor que la del vagabundo sin pasaporte. Son contrariedades terribles. ¡Estoy perdido, positivamente perdido! ¡Perdido para siempre!

MAKAR DIEVUCHKIN

Como ejemplo de epistolario real, autobiográfico, podemos mencionar el de Gertrudis Gómez de Avellaneda, joven burguesa cubana que, en 1839, consideró que la mejor manera de dejar constancia de su amor era entregarle a su amante el conjunto de cartas que dan testimonio de su vida; esta obra fue editada en Cuba con el título de Diario de amor.

Los fragmentos que os transcribimos a continuación, para terminar con ellos este capítulo, los hemos tomado de otro epistolario, tristemente real: el de César Vallejo. Las cartas que han sido rescatadas de cuantas envió a sus amigos refle- jan, mucho mejor que las palabras de cualquier cronista, infinitamente más a fondo que cualquier resumen que pudiéramos elaborar —aunque no tanto como su magnífica obra literaria—, su penosa existencia. Con la siguiente selección de fragmentos os dejamos…

Trujillo, 2 de mayo de 1915

(…)Y bajo la frente pensando que si es cierto que ya no estoy en mi Santiago, en el seno de los míos, que ya todo eso pasó, pero volveré alguna tarde de Enero caminito a mi tierra, mi querida tierra. Por eso, con esta esperanza trabajo con entusiasmo todo el día y cansado, cansado, cuando la tarde cae otra vez me vuelve el recuerdo dorado de ti, de la familia, de tantas otras cosas dulces ¡Y me pongo triste, muy triste, hermano mío! Esta es mi vida. (…)

Lima, agosto de 1918

(…) Estoy solito. En un escritorio que tú no conociste nunca. Con una luz que tampoco viste. Todo desconocido. Todo para que tú lo adivines. Tengo frente a mí raros muebles que esperan no sé a quiénes. Una mosca vulgar ronda en voz gruesa y aguardentosa, perezosa y nauseabunda. Pelea con otra en el aire. Producen un sonido como de celuloide que se quema. (…)

No tengo cigarrillos. Voy a fumar un pucho reincidente. No tiene mayor culpa este humilde cachaquito, que el haberse pasado la noche en guardia misteriosa de sabe Dios qué orden menudo e invisible de fuerzas subhumanas. Pobre amigo mío.

Y nada le salva. Al hecho. (…) Ya lo estoy festinando. Y para más cachá, ha sido el último fósforo también.

Sueños familiares, conocidos hay en la casa. Pobres. Que duerman. Hombres y mujeres. O que hagan… lo que se les venga en gana. En la vida despierta, se sufre mucho. Pobres. Y se me acabó el pucho. Contemplo una figura de almanaque. Un hombre fornido que clava un puñal a otro que se retuerce y se queja a sus pies. Este asesinato dura 24 horas. Es raro. (…)Hay una cuerda tendida. Tendida hacia la noche de mañana. Y vibra intensamente.(…)

Trujillo, 12 de febrero de 1921

(…)En mi celda leo de cuando en cuando; muy de breve en breve cavilo y me muerdo los codos de rabia no precisamente por aquello del honor, sino por la privación material, completamente material de mi libertad animal.(…)

1922

El libro ha caído en el mayor vacío. Soy responsable de él. Asumo toda la responsabilidad de su estética. Hoy, y más que nunca quizás, siento gravitar sobre mí una hasta ahora obligación sacratísima, de hombre y de artista: ¡la de ser libre!Si no he de ser hoy libre, no lo seré jamás. Siento que gana el arco de mi frente con su más imperativa curva de heroicidad. Me doy en la forma más libre que puedo y ésta es mi mayor cosecha artística.(…)

París, 26 de abril de 1928

(…) Entre tanto, y como contaba con ese dinero que no viene, me muero de miseria. Ya se ve que en el Perú todos son unos ladrones: unos negando lo que se pide con derecho y otros quedándose con lo ajeno. Mi apoderado, que cobra en los periódicos mis crónicas, se queda en silencio y sólo cada medio año me envía lo que se le da la gana. No sé quién me está robando: él o la revistas. Lo cierto es que en casi todos los números de «Mundial» y de «Variedades» hay crónicas mías, lo que debía aportarme unos 1.200 francos mensuales, los mismos que nunca me llegan. Mientras tanto, estoy pasando horas negras y sin pan. Es una cosa desesperante.(…)

Si le fuera posible proporcionarme en préstamo cincuenta pesetas, se lo agradecería en el alma. Se las devolveré del dinero de mi pasaje, con toda religiosidad. Si no las tiene usted, no se moleste y de todos modos le agradezco.

París, 30 de mayo de 1928

(…) Le escribo en un estado de espíritu horrible. Hace un mes que estoy muy enfermo de una enfermedad de lo más complicada: estómago, corazón y pulmones. Estoy hecho un cadáver. No puedo ya ni pensar. Sufro también al cerebro. Un mes que no duermo. Una debilidad horrible. Mi temperatura no sube más allá de 35,8 en todo momento.(…)

París, 27 de diciembre de 1928

(…)Estoy dispuesto a trabajar cuando pueda, al servicio de la justicia económica cuyos errores actuales sufrimos usted, yo y la mayoría de los hombres, en provecho de unos cuantos ladrones y canallas. Debemos unirnos todos lo que sufrimos de la actual estafa capitalista, para echar abajo este estado de cosas. Voy sintiéndome revolucionario y revolucionario por experiencia vivida, más que por ideas aprendidas.(…)

París, 12 de mayo de 1929

(…) En cuanto a mí, sigo marcando el paso en el mismo punto de siempre. Mi dilema es el de todos los días: o me vendo o me arruino. Y aquí me he plantado porque ya me estoy arruinando. ¡Van a ser seis años que salí de América, y cero! (…)

París, 30 de mayo de 1930

Realmente que hay hombres nacidos fatalmente para vivir atormentados toda su vida por cuidados interminables. Yo me creo uno de estos seres. Si no es una cosa es otra. De todas maneras, mi vida transcurre sin tranquilidad para hacer nada. A veces pienso volver al Perú, como al único sitio donde podré disfrutar de una calma relativa, para trabajar. Siete años en Europa, y no he hecho nada. Es horrible, querido Pablo. No puede imaginarse lo contrariado que me pongo, al pensar en todo esto. (…)

París, 22 de enero de 1937

De España traje una grave afirmación de fe y esperanza en el triunfo del pueblo. Una fuerza formidable hay en los hombres y en la atmósfera. Desde luego, nadie admite, ni siquiera en mientes, la posibilidad de una derrota. Desde el punto de vista revolucionario los pasos que se han dado son aún más halagadores. Ya hablaremos de esto.(…)

París, 11 de junio de 1937

(…) Me olvidaba decirte que lo de Calderón fue para informarme de un telegrama de Lima sobre mí. Se me puso a escoger entre el Gobierno, con todo lo que yo deseara, y mis ideas… Naturalmente, opté por mis ideas. Resultado: ya no puedo, por ahora, volver al Perú. ¡Qué te parece! (…)

–

El Club de escritura es una plataforma gratuita para la didáctica y la práctica de la escritura gestionada por la Fundación Escritura(s). Los materiales de la biblioteca de recursos han sido cedidos por Talleres de escritura creativa Fuentetaja, la mayor plataforma de talleres literarios en español.