No escribo por dinero ni por prestigio, sino por amor, un extraño y persistente amor a un mundo en el que las personas puedan pensar en sutilezas y hablar en el idioma de culturas casi olvidadas. Me gusta ese mundo y sacrificaría de vez en cuando mi sueño y mi reposo y una buena cantidad de dinero para entrar graciosamente en él. ¿Crees que busco dinero? Y el prestigio, ¿qué es? ¿Qué mayor prestigio puede alcanzar un hombre como yo (no demasiado dotado, pero muy comprensivo) que el de ha- ber cogido un género literario barato, burdo y totalmente sin es- peranzas, y haber sacado de él algo por lo que se despellejan los intelectuales?

Carta de Raymond Chandler a Charles W. Morton, 1945

Es curioso que Edgar Allan Poe —como sabéis, autor de muchos de los mejores relatos románticos de terror— sea, al mismo tiempo, el inventor del relato policíaco…

La paradoja estriba en que la literatura gótica de terror incidía en la parte más irracional del hombre y evocaba con auténtica fascinación a la tenebrosa Edad Media. El primer relato de detectives, «Los asesinatos de la calle Morgue», escrito por el mismo autor de aquellas terroríficas historias, se sitúa exactamente en la orilla opuesta: sus cimientos se sostienen sobre el racionalismo más recalcitrante; su método es la deducción lógica; su aspiración, la ciencia.

Y por esto decimos que es curioso —y, al mismo tiempo, muy significativo—que un escritor participe a la vez de las dos tendencias más opuestas y radicales de su época. Pero lo cierto es que así fue: el personaje Charles Auguste Dupin fue el primer detective de la historia de la literatura. Para desgranar el oscuro misterio de «Los asesinatos de la calle Morgue», Poe utilizó el método deductivo y demostró, al menos por el momento, que los actos humanos obedecían a leyes físicas y que, por tanto, eran deducibles. Bastaba con razonar para que la lógica disolviera el misterio: éste era el secreto del primer detective, y también el de sus seguidores, desde Sherlock Holmes hasta la anciana Miss Marple, el personaje de Agatha Christie.

LA NOVELA POLICÍACA CLÁSICA: UN JEROGLÍFICO

La chispa de encendido de la trama es siempre un reto que hace el autor al lector, un problema que trata de activar su sentido de la lógica en pos de la resolución de esa especie de jeroglífico que se le plantea. Podríamos llamarla, así, novela-problema, o bien novela-juego. Un juego, cada historia, cuyo entramado es una máquina de precisión, en donde todas las piezas y cada uno de los movimientos persiguen un fin único: la resolución en el desenlace. En cada historia —en cada máquina de relojería— el menor acontecimiento estará dirigido, desde lejos, por ese objetivo.

Al llegar a esa solución el lector se siente deslumbrado por la sorpresa. El detective, como un prestidigitador, saca la paloma de la chistera y además explica cómo ha llegado hasta allí. El lector, para entonces, deberá tener los suficientes datos, acumulados a lo largo de la lectura, como para poder exclamar: « ¡Claro! ¡Ésa era la solución!». De ahí la necesidad de una elaboración inversa de la historia, pues la trama tendrá que estar plagada de pistas y de contrapistas, y al final el lector deberá haber reunido todos los ingredientes para la solución, aunque no haya sabido cómo mezclarlos.

Freeman, creador de Doctor Thorndyke, alude a esta importantísima clave; así se refleja en La máquina de leer, de Thomas Narcejac, aunque sobre esta afirmación habremos de discutir, como veremos, más adelante…

El lector no debe tener duda alguna sobre lo que debe considerar verdadero (…). El acuerdo tácito entre el autor y el lector se basa en el hecho de que el problema puede ser resuelto por éste a partir de los hechos que se le ofrecen.

La novela-jeroglífico tiene —como antes decíamos— vocación realista; y, sin embargo, sólo puede aspirar a ser verosímil, sencillamente porque de su trama se ha eliminado el azar. Nada sucede por casualidad en una máquina de relojería: el autor necesita la premeditación del asesino para construir, sobre esa base, su novela.

Por otra parte, el sentido y la esencia de este género es la sor- presa. Toda la tramoya de la novela policíaca clásica va dirigida a urdir la sorpresa final. Así, el escritor debe maquinar un plan para que toda esa amalgama de cadáveres, sospechosos, circunstancias y posibles culpables desemboque inevitablemente en un desenlace sorprendente. Por eso el relato y la novela policíacos, en la mente del escritor, han de escribirse de atrás hacia adelante. Es impensable escribir una novela o relato de estas características sin conocer de antemano el desenlace, puesto que todo lo demás de- penderá de esa sorpresa a la que tendremos que llegar. Así se nos explica en La máquina de leer…

Si algo resulta evidente es que cualquier plan digno de ese nombre debe haberse elaborado cuidadosamente con vistas al desenlace, antes de que la pluma se lance sobre el papel. Sólo teniendo sin cesar la idea del desenlace ante los ojos podemos dar a un plan su indispensable fisionomía de lógica y de causalidad, haciendo que todos los incidentes tiendan hacia el desarrollo de la intención.

ESTRUCTURA

Estudiaremos la estructura de la novela y del relato policíacos según la división que propone Freeman…

1º Enunciado del problema.

2º Nudo:

— presentación de los datos esenciales para descubrir la solución;

— desarrollo de la investigación.

3º Discusión de los indicios y demostración.

Hay que decir que, aunque es cierto que esta estructura ha variado desde los tiempos de Conan Doyle hasta los de Agatha Christie, en lo esencial se conserva intacta. El planteamiento del relato, el desarrollo de la investigación y la explicación del crimen son, sumados, la marca irrefutable de estas narraciones; y el fondo sigue siendo el mismo: un mecanismo de relojería que intriga al lector hasta la sorpresa final.

1º El enunciado del problema es la presentación de los elementos y su disposición, el planteamiento del jeroglífico: los personajes, las circunstancias y el escenario que envuelven el crimen… De un lado, el detective; del otro, el asesino, que a la vez es uno de los tres estímulos principales en la invitación a solucionar el misterio: el quién, el cómo y el por qué.

Según el tipo de relato destacará más o menos cada una de las tres preguntas. Por ejemplo, en las novelas llamadas de local cerrado, el cómo se superpone a los otros dos misterios. En estas historias, el desafío a la lógica se basa en que los asesinatos ocurren en una habitación cerrada; el asesino no ha podido ni entrar ni salir y, sin embargo, el crimen se ha cometido. Los personajes son entonces comparsas del enigma cómo, y lo verdaderamente impactante será el complejo mecanismo de la explicación, mucho más que los personajes y sus historias, mucho más que el asesino o su móvil.

Veamos como ejemplo el argumento de Anda de noche, de Dickson Carr, tomado de Historia del relato policial…

El asesino no estaba escondido… No había posibilidad alguna de paredes falsas, ya que uno se puede situar en cada una de las puertas y comprobar todo el tabique que separa ésta de la habitación contigua. Si se abriera el suelo o el techo, no encontraríamos otra cosa que el techo o el suelo de otra habitación… En resumen, no hay entradas secretas, el asesino no se ocultaba en ningún sitio de la habitación, no había escapado por la ventana, no había salido por la puerta del salón… Y sin embargo, un asesino había decapitado a su víctima dentro de aquel cuarto; sabíamos a ciencia cierta que el muerto no se había suicidado.

Agatha Christie, sin embargo, tiende a realzar el quién en sus misterios, que suelen tener lugar en el entorno de pequeñas comunidades (pueblos, aldeas, clubes…), en espacios en donde todo y todos son controlados también muy de cerca. El asesino no tiene que zafarse sólo del detective, sino también de las miradas tras los visillos, de los cuchicheos, del conocimiento de la vida de cada personaje por la comunidad en cuyo marco habita.

En su novela Diez negritos, la autora reduce todo lo posible ese espacio, esa comunidad: una isla de la que no se puede salir. En ella hay sólo diez personas, y una tiene que ser el asesino, la que va eliminando poco a poco a las demás. Los diez tienen motivos para matar, de manera que el quién se erige en dueño absoluto del misterio.

En resumen, podemos afirmar que hay infinitas posibilidades en cuanto al planteamiento, y que lo más importante es tener presente que ese planteamiento es lo último que se lleva a cabo en el proceso de creación de una novela policíaca. El relato-problema se escribe de atrás hacia adelante, insistimos: para elaborar un enunciado satisfactorio deberéis plantearos toda la trama desde el desenlace y luego darle forma a ese planteamiento —cómo y dónde se encontró el cadáver, a qué hora, quiénes lo rondaban…— de manera que os dé la pauta para desgranar el resto de la historia intrigando al lector.

2º El nudo, o sea, el desarrollo, está compuesto por dos estadios de la historia…

—Presentación de los datos esenciales para descubrir la solución.

Una de las premisas necesarias, como antes dijimos, es que el lector tenga la posibilidad de cerrar el libro en cierto momento y averiguar con lo que sabe el misterio; por tanto, el autor debe haberle dado las pistas para esa solución.

Según se nos cuenta en La máquina de leer, Ellery Queen reta directamente al lector desde las páginas de su novela El misterio de la zapatilla blanca...

A esta altura del relato, y de acuerdo con un procedimiento que yo he creado, hace ya varios años (…), incluyo un desafío al lector, afirmando, con toda sinceridad, que éste posee ahora todos los hechos esenciales para la solución de los asesinatos del señor Doorn y del doctor Janney (…). Aplicando una lógica estricta y deducciones irrefutables a partir de esos hechos, el lector no debería tener dificultad en señalar al asesino. Digo: ninguna dificultad. A decir verdad, no es tan simple: las deducciones se imponen, pero exigen un espíritu templado (…).

No es tan simple, no es tan fácil, sin duda… El autor maneja demasiados trucos, y lo hace para no perder su baza secreta: la sorpresa final. Son trucos sencillos pero efectivos. Los detalles importantes aparecen, pero, eso sí, ahogados en un mar de detalles insignificantes, de forma que el lector no logrará recordarlos dos páginas más allá. Otras veces, al mismo tiempo que se presentan las pistas verdaderas, se presentan las contrapistas, es decir, pistas que el asesino ha colocado para desviar la atención del detective —y del lector—, o que nos encaminan hacia el sospechoso equivocado…

Otras tretas usualmente empleadas se basan en la química (algún veneno que no deja rastro), en la medicina (el tiempo de la muerte depende de que el asesinado era hemofílico), o bien en la mecánica (dentro del reloj había un dispositivo que se disparaba cuando se daba cuerda). En fin… Las posibilidades son infinitas. El lector tendría que saber un poco de medicina forense, otro poco sobre los efectos de los venenos, y aún un poco más sobre ingenios mecánicos, para seguir con paso firme el hilo del enigma. Como no suele ser así, y al cabo de un tiempo ya el lector anda un poco despistado, y como alicaído, acaba resignado a dejarse llevar por el Gran Detective en el brumoso camino de la verdad; y justo aquí, en este punto, pasamos al segundo estadio del desarrollo, según Freeman.

—El desarrollo de la investigación. El investigador, en este estadio, cierra de manera sutil ante el aturdido lector la puerta de su mente. Las cavilaciones quedan del otro lado, como también los descubrimientos. El detective seguirá adelante así, huraño y enigmático, hasta que todas las piezas del puzzle se reagrupen para colocarse en su sitio en el desenlace.

3º Discusión de los indicios y demostración. El detective ha encontrado al asesino, y ahora sólo falta conseguir que se encuentren —a ser posible, todos juntos—los sospechosos acumulados durante la trama.

Veamos un ejemplo, tomado de Personas o cosas desconocidas, de Dikson Carr…

A esta altura del relato, el inspector lanzó una exclamación. Era una exclamación de triunfo. Nuestro anfitrión lo miró hoscamente e hizo un movimiento de asentimiento con la cabeza.

—Sí —dijo—. ¿Ha descubierto ahora la verdad?

—¿La verdad? —repitió la mujer del historiador lanzando por poco un grito de extrañeza—. ¿La verdad de qué?

—La verdad acerca del primer crimen —dijo nuestro anfitrión—

Acerca de la treta que usó Vanning para asesinar a Oakley siete años antes. Estoy casi seguro de que fue el asesino —continuó moviendo reflexivamente la cabeza—. Nada encantaba tanto a la gente de entonces como la prestidigitación y los juguetes automáticos: un reloj que marchara haciendo rodar balas por un plano inclinado; una campana de bucear; una alarma contra los rateros. La Royal Society se interesaba en estos artificios. Y Vanning (observen su retrato algún día) aprendió esos trucos científicos durante su destierro. Inventó un cuchillo invisible…

—¡Un momento! ¡Veamos! —protestó el historiador.

—Planeó todo contra Oakley, por supuesto. Oakley no era más nigromante ni tenía más relación con los demonios que yo. Esas ha- bladurías sobre su persona fueron difundidas por Vanning con una intención precisa. Una rica cosecha de habladurías, un muchachón sim- ple, fácil de sobornar, la sugestión colectiva en marcha, y Vanning está listo para emprender su obra.

Esa noche llegó a la casa con un puñal en el bolsillo. Fingió haber sido perseguido por monstruos imaginarios y alarmó al mayordomo. Teniendo a los sirvientes de testigos, subió a ver a Oakley y a la señorita Mary. Echó llave a la puerta. Les habló amablemente. Cuan- do distrajo a la muchacha, volteó el candelero, hizo caer a Oakley de una zancadilla, se le echó encima blandiendo su puñal.

Era necesario que hubiese muchas heridas y mucha sangre para justificar luego que la sangre lo hubiese salpicado. La muchacha estaba demasiado aterrorizada para moverse en la oscuridad. Vanning sólo tuvo que limpiar su cuchillo en el suave, pero rígido brocado, y luego lo dejó a la vista. Nadie lo advirtió.

El historiador pestañeó.

—Admirable —dijo—. Nadie lo advirtió. ¿Puede usted informar- nos que clase de arma puede dejarse a la vista sin que nadie la vea?

—Sí —dijo nuestro anfitrión—, una hoja de vidrio común y ordinario, colocada en la gran jarra de vidrio llena de agua que estaba sobre el aparador.

Hubo un silencio.

—Le hablé de la jarra de agua. Era un objeto familiar. Nadie examina una jarra de agua transparente. Vanning pudo haber fabricado un cuchillo con el vidrio más ordinario, y un cuchillo de vidrio puede ser un arma temible; fuerte, chata, filosa y tan puntiaguda como sea de desear. Recuerden que sólo había una vela encendida. Cualquier vestigio de sangre que quedara en la hoja desaparecía como un sedimento en el agua, mientras todos miraban sin ver el cuchillo sumergido en la jarra. Pero Vanning (también recordarán ustedes) impidió que el hacendado echara la jarra de agua a la cara de su hija cuando ésta se desmayó; la llevó en brazos hasta el otro piso. Luego contó una serie de cuentos terroríficos; encontró una excusa para volver solo al cuarto, deslizar el cuchillo en su manga y hacerlo desaparecer en la confusión.

Esta disquisición del detective contiene todos los ingredientes del relato policíaco clásico: el más sorprendente de los asesinos, y sobre todo el truco rocambolesco del arma homicida; y esos pequeños detalles que siempre se le escapan al lector (Pero Vanning impidió que el hacendado echara la jarra de agua a la cara de su hija…).

Ahora bien, como decíamos antes,el desenlace no puede ser arbitrario: sus cimientos deberán sumergirse en la trama; los indicios tienen que llevarnos hasta allí necesariamente, de forma que el puzzle se ordene al final con piezas ya diseminadas, aquí o allá, en la trama, y nunca con elementos inventados, añadidos de pronto, para la ocasión.

PERSONAJES

Los personajes de la novela policíaca clásica son personajes planos. Son piezas de mecano concebidas en torno al enigma, necesarias para el desarrollo y el desenlace, pero sin una psicología definida, sin alma propia, sin una vida que pueda ir más allá de la mera intención de la intriga. Así que todos están muertos, incluido el cadáver….

Algunos novelistas como Agatha Christie, más preocupada por sus personajes, tal vez den a entender lo contrario en ocasiones; pero si analizamos a fondo a sus personajes llegamos a la conclusión de que en el fondo son también de cartón piedra: sombras encadenadas a un plan perfecto en el que no caben dimensiones plenas —como el azar o como el amor—, pegados al relato casi como un adorno. Y es que las pasiones, esos desórdenes emocionales, no se dejan encerrar en ningún plan inmóvil. Como se nos explica en La máquina de leer…

Así, a cada personaje de la novela no policíaca corresponde un personaje empobrecido de la novela policíaca. O, antes bien, la novela policíaca es semejante a una geometría plana que representa, según leyes que es necesario interpretar, las figuras que estamos acostumbrados a ver en el espacio.

EL DETECTIVE

En la novela o el relato clásico, el investigador nunca es un policía, sino un detective aficionado que adopta la actitud de un esteta ante el crimen. Para este tipo, inteligente, observador, de enorme capacidad deductiva, algunos crímenes son bellos; y es que el cadáver es más bien un objeto, y el detective olvida voluntaria- mente que se trataba de una persona. La muerte no está rodeada de sufrimiento o de tragedia. El detective pone entre paréntesis todo aquello que pueda ser emocional, ya que su actitud es la del científico ante un enigma.

El detective sí tiene una identidad definida y, en los casos más famosos, incluso excéntrica. En medio de la sociedad discreta en la que se desenvuelve, él sobresale por su originalidad. Sin duda es el más intenso de los personajes, y, sin embargo, tampoco él tiene vida propia más allá del misterio a resolver. Analicemos tres ejemplos muy conocidos…

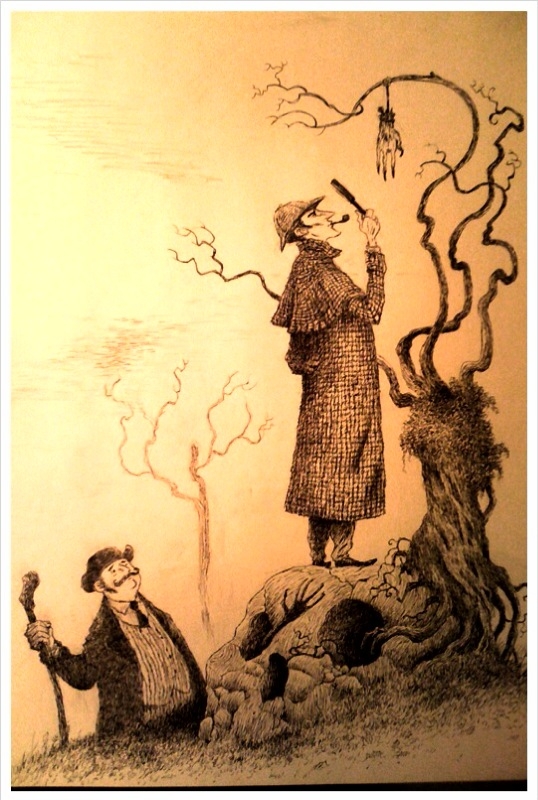

Sherlock Holmes

Conan Doyle presenta a Sherlock Holmes ante la sociedad victoriana en sus primeras novelas con rasgos bastante atípicos, aun- que después evolucionará.

En El signo del cuatro se nos presenta como adicto a la cocaína —según se nos dice, se administra tres inyecciones diarias—; padece crisis depresivas y permanece tumbado en un sofá días ente- ros, casi sin proferir una palabra ni mover un solo músculo de la mañana a la noche. También toca el violín estupendamente. En una época en que el conocimiento era el bien más preciado, él, en cambio, se siente orgulloso de los vastos campos de su ignorancia. Watson dice de élque es un cero en cuanto a sus conocimientos de literatura, filosofía y astronomía.

El padre Brown

Es el héroe de Chesterton, y adopta la curiosa figura de un cura regordete, con su sombrero negro, su paraguas deforme y sus paquetes envueltos bajo el brazo. Un hombre que tiene dificultades para cerrar su paraguas y que no sabe cuál es la cara válida de su billete de regreso. Todas sus historias le sirven, además, para entresacar una moraleja religiosa o social.

Hércules Poirot

El detective de Agatha Christie es calculadamente ridículo; es metódico, escrupuloso, un solterón exento de fantasía y sin una pizca de pasión. Además, es belga y, en la sociedad inglesa es El Extranjero, es tolerado pero no aceptado. Su inteligencia es casi monstruosa, y su falta de tacto y su vanidad le hacen repulsivo en algunos momentos, aunque al cabo sea todo un caballero que trabaja en favor de la verdad. Su propio nombre, Hércules —¿por qué no Peter?—, remite a su desproporcionada mente deductiva.

La lista de detectives es interminable, pero posiblemente no los encontraremos más excéntricos. Ellos dan un toque de humor y de extrañeza invalorables a la novela policíaca, y bajo su aviesa mira- da las apariencias dan paso a la ansiada verdad. A la verdad, decimos, porque en el fondo de la novela policíaca subyace el tan manido tema del bien contra el mal: como en las viejas historias de capa y espada, los detectives, por ridículos que lleguen a ser, ven- cen siempre a los malos.

¡ELEMENTAL, MI QUERIDO WATSON!

Desde que Poe inventase a su detective Auguste Dupin, al lado de la mente preclara siempre ha habido un Watson. Dupin ya tenía el suyo, que le servía como contraste al mismo tiempo que hacía de narrador; como el auténtico Watson, después, representante de las apariencias.

En cierto modo, el lector se identifica con Watson, porque ve y deduce lo mismo que él, mientras que Sherlock Holmes traza una elipsis sobre las apariencias y pone los sucesos patas arriba.Si bien es cierto que el Padre Brown sólo habla con Dios, en casi todos los detectives de la novela clásica encontramos bien cerca al Watson de turno: Poirot, al necio capitán Hastings. y el Doctor Thorndyke, a su amigo y leal Jarvis.

El Watson de la novela clásica es una necesidad técnica de la historia. Escrita casi siempre en tercera persona —a través de un narrador-testigo—, el detective necesita establecer un diálogo con alguien para contarnos las deducciones de su mente. Ese alguien, de inteligencia muy inferior, representa la normalidad: una mirada que se acomoda a las apariencias contra las que lucha el detective y que no las resuelve.

EL CRIMINAL

El criminal es siempre digno del detective: sus células grises son igualmente deductivas. Mas sus maquinaciones deberán ser desentrañadas por el otro. Por tanto, es el otro personaje activo de la historia. Durante toda la trama nos conduce a través de senderos erróneos con pruebas falsas y claves descaminadas.

EL CRIMEN

El novelista clásico anda siempre a la búsqueda del crimen perfecto: cuanto más oculta se encuentre la respuesta, más mérito logrará esa fuerza en favor del bien que es el detective.

Pero sucede con el crimen lo mismo que decíamos que pasaba con el cadáver: que es más una pieza a la que admirar que algo brutal o trágico. Se torna, en cierta manera, obra de arte, y la actitud de los novelistas es más bien la que cualquiera tomaría frente a un juego de inteligencia. En La máquina de leer se nos explica así…

(…) Nadie de nosotros cree nunca que el asesinato se haya cometido en realidad; ninguno de nuestros mejores autores trata nunca de hacernos creer que en realidad haya podido cometerse. (…) Es para nosotros un juego maravilloso al que debemos entregarnos con una habilidad científica, en que los diferentes personajes no tienen más realidad que las piezas de ajedrez, o que los reyes y las reinas del bridge.

La resolución está ligada a la pregunta cómo, y es parte primor- dial de la necesaria sorpresa. Por eso, la evolución de la novela policíaca camina a la par del avance en la sofisticación de las formas de matar. A medida que el lector deja de ser ingenuo, los novelistas aguzan la imaginación, a veces hasta lo inverosímil.

Algunas de las más sorprendentes maneras de matar que encontramos en las novelas clásicas se apoyan en timbres postales envenenados, en brochas de afeitar cuyas cerdas contienen microbios de enfermedades fulminantes, en garras de gato envenenadas, en puñales hechos con un pedazo de hielo puntiagudo (el hielo se derrite en la herida), en la electrocución por teléfono, en burbujas de aire inyectadas en las arterias, en armas de fuego ocultas en las cámaras fotográficas, en termómetros que hacen explosión…

EVOLUCIÓN HASTA LA NOVELA NEGRA

Todavía en la literatura de nuestros días sobreviven las huellas de la novela policíaca clásica, y un ejemplo muy claro es El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Esta obra es, en el fondo, una novela policíaca clásica (el enigma, los asesinatos, el detective deductivo y extravagante, e incluso un Watson muy particular…), disfrazada con ropajes medievales.

Lo cierto, en todo caso, es que al filo de la Segunda Guerra Mundial la novela de detectives se hallaba agonizando. El aprendizaje del propio lector acabó destruyendo la máquina de la no- vela policíaca: hizo que ésta se viera obligada a ser tan complicada y rocambolesca que el mecanismo tenía que estallar. Un género basado en la deducción acabó por llenarse de argumentos imposibles. Paradójicamente, el más lógico de los géneros se hizo inverosímil por ilógico: se dio muerte a sí mismo. Al lector, ya poco ingenuo, todas aquellas le parecían, al cabo, ridículas, imposibles construcciones.

Por otro lado, el mundo que habitaba el Gran Detective estaba también muriendo: las mansiones rurales con su legión de sirvientes y su mayordomo a la cabeza parecían un sueño en plena postguerra, y la novela de detectives, con su círculo de sospechosos y sus rígidas normas, un cuento de hadas.

El Gran Detective había encontrado su lugar dentro de la sociedad de castas victoriana: pertenecía a la clase privilegiada — que, además, era casi la única que leía— y, por lo tanto, era esencialmente conservador. El altanero, superinteligente y ligeramente inhumano detective era una especie de salvador de la sociedad, y el viejo chiste de que el asesino era siempre el mayordomo se cumplía a menudo. Digamos que se echaba el muerto —y nunca mejor dicho— en los hombros de la servidumbre.

El motivo de fondo de la muerte de la novela policíaca clásica es, por tanto,el alejamiento de la sociedad a la que pertenecía. La literatura se alimenta del mundo que la rodea: ésa es su placenta; cuando el cordón umbilical se rompe se termina escribiendo sobre la nada, porque el presente alimenta ya a otra literatura. Sucedió así con la novela clásica. Alejada del mundo, seguía representando a una clase social que ya no estaba en su cénit, la aristocracia, y a un imperio que ya no era tal: Inglaterra.

Estados Unidos era entonces el presente, el eje económico del mundo, y la novela policíaca renació allí, en medio de los penosos años de la depresión económica que acentuaron la violencia social, cuya expresión más dramática tuvo lugar en la época de la Ley Seca.

El Gran Detective nunca participó de la violencia: su función era intelectual; él era un observador insensible. Para el detective de la novela negra, sin embargo, la violencia es, sencillamente, connatural.

A través de los elementos que se transforman o desaparecen en el proceso de esta metamorfosis, iremos viendo a continuación cómo y de qué se construye el nuevo género, el negro, y por qué algunas de las obras que pertenecen a él alcanzan el tan ansiado rango de Literatura —con mayúsculas— mientras sus antecesoras se hubieron de conformar con quedarse a las puertas del paraíso.

ESTRUCTURA

La estructura que sigue la novela negra tiene bastante relación con la de su antecesora, pero con variantes que analizaremos a continuación.

1º Planteamiento. El detective es llamado a trabajar en un caso; es decir: es contratado. Trabaja por dinero y no por altruísmo, por tanto, al contrario que el Gran Detective. El nuevo detective es un profesional.

El planteamiento, por lo tanto, nace de un supuesto distinto: alguien acude al detective porque ha tenido lugar un asesinato, una desaparición, un chantaje…

2º Nudo. El agente interroga aquí y allá, sigue pistas que van descubriendo enlaces en distintas direcciones. El detective, durante esta etapa, ayudará al lector a horadar la niebla que cubre el misterio, aunque también dejará la solución bien escondida hasta el final.

3º Desenlace. Dice Raymond Chandler que «El desenlace ideal es aquel en que todo se hace claro en un fugaz relámpago de acción. No es necesario que la explicación sea breve, y a menudo es imposible, lo que importa es que sea interesante en sí misma». Al decir interesante, Chandler alude a que el desenlace debe ser algo que el lector haya hilado por su cuenta, aunque sin llegar a la so- lución; algo que esté en relación con las circunstancias y los personajes desarrollados y «no con una historia nueva, con una serie de personajes nuevos o irreconocibles traídos por los pelos para justificar un argumento que hace aguas». Así, también aquí la so- lución, una vez revelada, debe aparecer como inevitable.

El último consejo que da Chandler sobre los desenlaces es seguir la regla de Hollywood: «No debe haber exposición sino bajo el calor y que en él se acabe». Lo que viene a decir que la explicación debe estar acompañada de algún tipo de acción.

LOS PERSONAJES

Los personajes son el centro de gravedad de la novela negra; son ellos los que conforman el mundo en el que gira la historia. Esto sucede porque pretenden ser de carne y hueso, y esto es lo verdaderamente lógico en un género cuya primera consigna es el realismo. Ningún enigma, entonces, puede hacer sombra a los personajes; el interés del lector les seguirá a ellos: a sus bondades, a sus miserias y a sus traiciones. El enigma queda en segundo plano; se mantiene, desde luego, pero es éste el que está al servicio de los personajes, y no al revés (no se sirve de ellos, como su- cedía en la novela policíaca).

Dice Chandler que «La creación de personajes se hace indispensable y que esa creación debe ser realista también en lo que concierne a ambientación y atmósfera». La caracterización, por tanto, tendrá que basarse en la gente real de un mundo real.

EL DETECTIVE

El Gran Detective se movía guiado por la lógica de la razón. El investigador de la novela negra, sin embargo, utiliza como primer impulso el instinto. Se integra en la acción y a menudo hace uso de su inseparable pistola; y, lo que es más importante, no es in- falible, no es superior al resto de los personajes.

También él es un hombre de la calle, un tipo normal, que ha prosperado a la vez que la creciente corrupción de la propia sociedad americana que le dio el poder a los gangsters, a la vez que ha tenido lugar el aclimatamiento de la clase social respetable que produjo el definitivo hundimiento de los códigos morales.

La ley no está por encima de todo: a menudo aparecen policías corrompidos. Uno de los temas recurrentes de Dashiell Hammet es, precisamente, el de las ciudades en donde el poder es de los gangsters y la policía no es más que su servidora.

En Cosecha roja encontramos la opinión que uno de los detectives de Hammet, Continental Op, tiene sobre la policía de una ciudad llamada Poisonville…

El primer guardia que vi necesitaba un afeitado. Al segundo le faltaban un par de botones de su poco limpio uniforme. El tercero ordenaba el tráfico en el cruce más importante, en el mismo centro de la ciudad —Broadway y Union Street—, con un cigarro puro en la comisura de los labios. Después de éste, dejé de pasarles revista.

Parémonos ahora en dos de los detectives más famosos de los dos grandes clásicos del género negro: Dashiell Hammet y Raymond Chandler.

Sam Spade

Éste es el más logrado detective de Hammet: un agente de la Agencia Continental. Se trata de un individuo que contempla todo con los ojos del hombre de la calle: un hombre realista, un tipo normal. Vive conforme a las normas establecidas por la Agencia: su existencia entera está ligada al trabajo, que es un fin en sí mismo, porque es su vocación.

Sam Spade lucha encarnizada- mente contra la corrupción, y el mundo que le rodea comienza a adueñarse de él de tal forma que a lo largo de la obra de Hammet el personaje evoluciona. Sin perder su estricta honestidad, el detective va interiorizando esa violencia en la que está sumergido. Así, el caparazón que le cubre, que puede contener, en un principio, ternura y humanidad, va convirtiéndose poco a poco en dureza integral. Y es esa misma evolución hacia la dureza lo que le hace, paradójicamente, más humano.

Al Gran Detective no le afectaba su trabajo: permanecía tan impasible observando asesinatos como si estuviera admirando un jardín bien cuidado. Hammet hace que su detective sufra, y que cambie para sobrevivir. Y es así como el personaje adquiere relieve y vitalidad.

Philip Marlowe

Esto es lo que Raymond Chandler le pide a su detective Marlowe, según se nos dice en El simple arte de matar…

En todo lo que se puede llamar arte hay algo de redentor. Puede que sea tragedia pura, si se trata de una tragedia elevada, y puede que sea piedad e ironía, y puede ser la ronca carcajada de un hombre fuerte. Pero por estas calles bajas tiene que caminar el hombre que no es bajo él mismo, que no está comprometido ni asustado. El detecti- ve de esa clase de relatos tiene que ser un hombre así. Es el protagonista, lo es todo. Debe ser un hombre completo y un hombre común, y al mismo tiempo un hombre extraordinario. Debe ser, para usar una frase más bien trajinada, un hombre de honor por instinto, por inevitabilidad, sin pensarlo, y por cierto que sin decirlo. Debe ser el mejor hombre de este mundo, y un hombre lo bastante bueno para cual- quier mundo. Su vida privada no me importa mucho; creo que podría seducir a una duquesa, y estoy muy seguro de que no tocaría a una virgen. Si es un hombre de honor en una cosa, lo es en todas.

Es un hombre relativamente pobre, porque de lo contrario no sería detective. Es un hombre común, porque si no no viviría entre gente común. Tiene un cierto conocimiento del carácter ajeno, o no conocería su trabajo. No acepta con des- honestidad el dinero de nadie ni la insolencia de nadie sin la correspondiente y desapasionada venganza. Es un hombre solitario, y su orgullo consiste en que uno le trate como a un hombre orgulloso o tenga que lamentar haberle conocido. Habla como habla el hombre de su época, es decir, con tosco ingenio, con un vivaz sentimiento de lo grotesco, con repugnancia por los fingimientos y con desprecio por la mezquindad. El relato es la aventura de este hombre en busca de una verdad oculta, y no sería una aventura si no le ocurriera a un hombre adecuado para las aventuras. Tiene una amplitud de conciencia que le asombra a uno, pero que le pertenece por derecho propio, porque pertenece al mundo en que vive. Si hubiera bastantes hombres como él, creo que el mundo sería un lugar muy seguro en el que vivir, y sin embargo no demasiado aburrido como para que no valiera la pena habitar en él.

El detective de Chandler reúne las características habituales de sus colegas de género: inteligencia,empuje, fuerza física y una pizca de temeridad; e incluye, además, algunos rasgos sorprendentes, como su gusto por la literatura —ha leído a Hemingway, a Elliot, aFlaubert…—,que le lleva de cuando en cuando a enunciar citas literarias. Frente a Sam Spade, Marlowe guarda una suerte de serenidad poética, de filosofía de la vida más allá de los estrictos y pragmáticos principios de honestidad de Spade. Marlowe se introduce de una forma más sensible en la trama: es un personaje que sufre —sólo de una forma velada, por supuesto—. Él es el héroe clásico del cine negro americano: el hombre duro de corazón blando.

En una inolvidable escena de la novela Playback, Philip Marlowe se encuentra en una situación de acoso, en un coche, con la protagonista femenina de la novela. Están escondidos, muy juntos, y ella le pregunta: «¿Cómo puede ser tan duro un hombre tan dulce como tú?». Marlowe contesta, derritiendo a la chica, al lector y al mismo asiento del coche: «Si no fuese duro no podría estar vivo; si no fuese dulce, no merecería estarlo.»

DESCRIPCIÓN DE LOS PERSONAJES

A menudo los detectives cuentan la historia en primera persona y, por tanto, los otros personajes son descritos a través de su mi- rada, casi siempre irónica y a veces incluso cruel. De ninguno se da una visión estereotipada: cada cual tiene sus rasgos propios, que le diferencian de los demás, y esto hace que no podamos olvidarlos durante todo el relato.

Éste que sigue es el retrato de Caspar Cutman, en El halcón Maltés, de Hammet…

El hombre gordo tenía una gordura flácida, con mejillas, labios, barbilla y cuello rosados y bulbosos, una barriga como un huevo enorme y blando que formaba todo su torso, y, como brazos y pier- nas, una especie de conos colgantes. Al avanzar para ir al encuentro de Spade todos sus bulbos parecían levantarse, agitarse y caer cada uno por su cuenta a cada paso que daba, como pompas de jabón que no acabaran de liberarse del caño donde se habían formado. Sus ojos, que parecían más pequeños que los cercos de grasa que los rodeaban, eran oscuros y de suave mirar. Su amplio cráneo estaba recubierto de rizos finos y oscuros. Llevaba chaqueta negra, chaleco negro, corbata Ascot negra de satén, adornada con una perla rosada, pantalones de estambre a rayas grises y zapatos de charol.

Y éste otro lo tomamos de Adiós, muñeca, de Raymond Chandler…

Me quedé plantado delante de la peluquería y estuve mirando los parpadeos luminosos, puro neón, del rótulo del Florian´s, un bar- restaurante-timba situado en el primer piso. No muy lejos había un hombre que también miraba el rótulo. Parecía obsesionado con aque- llas ventanas sucias y tenía una expresión alelada, estática, la misma cara que ponen los emigrantes húngaros cuando ven por primera vez la estatua de la Libertad. Era un hombre de envergadura imponente, rozaría el metro noventa y cinco y casi tan ancho como un coche-cis- terna. Más o menos estábamos a seis pasos de distancia el uno del otro. Sus brazos colgaban inertes, y el humo de un puro olvidado ascendía de sus de- dos enormes.

Silenciosos y esbeltos, algunos negros iban y venían por la calle, echándole una rápida ojeada al pasar. El espectáculo valía la pena. Llevaba un borsalino de topos, una americana de tweed gris con pelotitas de golf a modo de botones, camisa marrón, corbata amarilla, pantalones anchos de franela arrugadísimos y zapatos de cocodrilo con la punta moteada de blanco. Del bolsillo superior de su americana asomaba un pañuelito tan amarillo y chillón como su corbata. Dos plumas de color galleaban en la cinta del sombrero, dos plumas superfluas de todos modos. Hasta en Central Avenue, que no tiene fama de ser la calle menos excéntrica del mundo, el tipo pasaba casi tan desapercibido como una tarántula en un plato de nata.

LOS PERSONAJES SECUNDARIOS

Muchos son los personajes que aparecen un instante y luego se esfuman; y, no obstante, son descritos con cuidadosa parquedad y sometidos también a la cínica mirada del detective.

El ejemplo que sigue es de Hammet, de «La herradura dorada», en El agente de la continental. El apodo del sujeto en cuestión es «cuello de ganso», y se destacan de él los elementos imprescindibles para que ese sobrenombre le venga como anillo al dedo…

Frente a mí había un hombre que me miraba de pie, con las piernas separadas y los puños apoyados en las caderas. Era un tipo alto y fornido de hombros anchos, entre los que emergía un cuello amarillento largo y escuálido que a duras penas lograba sostener una cabeza pequeña y redondeada. Sus ojos parecían dos bolas de azabache pegadas a ambos lados de una nariz pequeña y aplastada.

Y también Chandler nos ofrece estupendos ejemplos en Adiós Muñeca, como los dos que siguen…

Otra vez la vieja narizotas. Bostecé y me calé el sombrero sobre la frente. La nariz ganchuda casi se aplastó contra el vidrio. Coro- nada de pelo blanco, y con unos ojos que desde donde yo estaba sólo eran ojos. Caminé por la acera sin que los ojos se despegaran de mi sombra. Doblé dirigiéndome a esa casa. Subí por los escalones de madera y llamé al timbre.

De golpe la puerta se abrió como movida por un resorte. Me hallé delante de una vieja pájara altísima con barbilla de conejo. Vis- tos de cerca, sus ojos brillaban como faros en aguas muertas. Me qui- té el sombrero.

Era una rubia. Una rubia capaz de hacer que un obispo rompiera a pedradas una vidriera para mirar por el agujero. Llevaba un vestido de calle que parecía blanco y negro y un sombrero del mismo juego, y tenía cara de orgullosa, aunque no mucho. En fin, que todo lo que pudiera pedirse, en donde fuera… la rubia lo tenía. Rozando los treinta años.

De la vieja que retrata Chandler obtenemos también los rasgos justos, aquéllos que van encaminados a destacar su condición de vecina chismosa: nariz ganchuda, pájara altísima, barbilla de conejo y ojos como faros en aguas muertas.

Y de la rubia capaz de hacer que un obispo rompiera a pedradas una vidriera para mirar por el agujero no necesita contarnos más.

Tanto Hammet como Chandler utilizan una técnica realista pero basada, a la vez, en la ironía, en la imagen caricaturizada que produce la exageración de unos pocos rasgos. Y esta exageración hace rápidas e intensas las descripciones.

Esto sucede sobre todo en Chandler, que no dudaba en aplicar- se esa técnica descriptiva incluso a sí mismo. A menudo le preguntaban al escritor si él era como los recios personajes de sus novelas. Y su respuesta, según nos cuenta Frank MacShane en La vida de Raymond Chandler , es la que sigue…

—Sí, soy exactamente como los personajes de mis libros. Soy muy duro y una vez me vieron romper un panecillo de Viena sólo con mis manos. Soy muy guapo, tengo un físico corpulento y me cambio la camisa regularmente todos los lunes por la mañana. Cuando descanso entre dos libros vivo en un castillo francés de estilo provenzal en Mulholland Drive. Es un lugar algo reducido de cuarenta y ocho habitaciones y cincuenta y nueve cuartos de baño. Como en vajilla de oro y prefiero que me sirvan bailarinas desnudas. Pero, naturalmente, hay veces que tengo que dejarme crecer la barba y vivir en una casa medio derruida de Main Street, y hay otras veces que resido, aunque no a petición propia, en la celda de borrachos de la cárcel. (…) Sobre mi mesa de trabajo hay catorce teléfonos y cuando se abre mi archivo aparece un bar portátil muy conveniente, y el barman, que vive en el cajón inferior, es un enano llamado Harry Cohn. (…) dedico muchas horas a la investigación, especialmente en los apartamentos de chicas rubias y altas. Consigo mi material de varias maneras, pero mi procedimiento (a veces conocido como el sistema Jerry Wald) consiste en registrar las mesas de otros escritores en las horas libres. Tengo treinta y ocho años desde hace veinte. No me considero un tirador infalible, pero soy un hombre bastante peligroso con una toalla húmeda. Pero bien pensado, creo que mi arma preferida es un billete de veinte dólares.

De modo que tenemos, alrededor de la trama y de los personajes principales, personajes secundarios bien definidos que conforman una especie de flotador de realidad y que producen, a menudo, un quiebro necesario de la tensión narrativa, porque casi siempre están descritos con humor. Son esos pocos personajes diseminados aquí y allá los que conforman ese ambiente y esa atmósfera que requieren este tipo de historias.

En Adiós, muñeca tenemos otro ejemplo del Chandler aún más glorioso…

Una hilera de sillones aburridos bostezaban a cada lado, sobre la estera de fibra. Al fondo, en la penumbra, había una recepción y detrás asomaba la calva de un hombre que tenía los ojos cerrados y las manos morenas abandonadas sobre el mostrador. Estaba amodorrado, o lo parecía. Llevaba una corbata que quizás la estrenase hacia 1880, anchísima, con un pedrusco verde de adorno del tamaño de una manzana. Su blanda papada se derramaba sobre la corbata en armoniosos pliegues, y también tenían pliegues sus manos que reposaban, sosegadas y pulcras, luciendo unas uñas clientes de la manicura, con las lúnulas grises sobre un fondo rosado.

LENGUAJE Y REALIDAD

En El simple arte de matar, Chandler nos explica lo siguiente:

Hammet devolvió el asesinato al tipo de personas que lo cometen por algún motivo, y no por el solo hecho de proporcionar un cadáver. Y con los medios de que disponían, y no con pistolas de duelo cinceladas a mano, curare y peces tropicales. Describió a esas personas en el papel tales como son, y las hizo hablar y pensar en el len- guaje que habitualmente usaban para tales fines.

Hammet «extrajo el crimen del jarrón veneciano y lo depositó en el callejón». Con el lenguaje hizo lo mismo, tanto Hammet como, después, sus seguidores: cambió el lenguaje grandilocuente y envarado por el habla de la calle. Lo limpió de mezquindad y de hipocresía; eliminó los complicados rodeos de las subordinaciones, y le dio agilidad, precisión y brillantez. Y a esto añadió el empleo del argot popular, callejero.

Ese lenguaje realista, en apariencia poco elaborado, es una de las grandes hazañas de cualquier autor, como sabemos; porque escribir como se habla es infinitamente más difícil de lo que parece. Así lo explica Chandler en El simple arte de matar…

Es fácil abusar del estilo realista: por prisa, por falta de con- ciencia, por incapacidad para franquear el abismo que se abre entre lo que a un escritor le gustaría poder decir y lo que en verdad sabe decir. Es fácil falsificarlo; la brutalidad no es fuerza, la ligereza no es in- genio, y esa manera de escribir nerviosa, al-borde-de-la-silla, puede resultar tan aburrida como la manera vulgar; los enredos con las rubias promiscuas pueden ser muy fatigosos cuando los describe un joven gotoso que no tiene en la cabeza otro objetivo que describir un enredo con rubias promiscuas. Y se ha hecho tanto de esto, que cuando un personaje de una narración de detectives dice Yeah, el autor es automáticamente un imitador de Hammet.

Tanto el estilo de Hammet como de Chandler se construyen bajo las premisas de intensidad y rapidez indispensables en una novela de acción. Junto a la narración de los hechos, más bien escueta y directa, se encuentran descripciones breves y diálogos que llegan a alcanzar, a veces, un ritmo trepidante.

El diálogo proporciona la fluidez y la espontaneidad que requiere un género de acción. En muchos de los relatos de Chandler y Hammet se nos da la información principalmente a través del diálogo. El detective pregunta a unos y a otros y, a través de esos interrogatorios, podemos entrever la historia.

Respuestas y preguntas son rapidísimas y apuntan directamente, sin rodeos, hacia los hechos. Veamos un ejemplo chispeante de Hammet, tomado de «La muchacha de los ojos de plata», de El agente de la continental:

—Está bien. Pero antes de irme, convendría que me describiera a esa señorita.

—¡Es la mujer más hermosa del mundo!

—No me refería exactamente a eso —le dije—. ¿Cuántos años tiene?

—Veintidós.

—¿Altura?

—Un metro setenta aproximadamente.

—¿Delgada, normal o llenita?

—Más bien delgada, pero…

El eco de entusiasmo que adiviné en su voz me hizo temer una nueva catarata verbal y le interrumpí con otra pregunta.

—¿Color del cabello?

—Oscuro. Tan oscuro que parece negro. Es brillante, abun- dante, sedoso…

—Ya, ya… ¿Largo o corto?

—Largo, suave, sedoso…

—¿Color de ojos?

—¿Se ha fijado en las sombras de la plata pulida cuando…? Anoté «grises» y continué con el interrogatorio.

—¿Tez?

—Perfecta.

—Pero, ¿blanca, morena, cetrina o qué?

—Pálida.

—¿Rostro ovalado, cuadrado, alargado…?

—Ovalado.

—¿Nariz? Grande, pequeña, respingona…

—Pequeña y recta —respondió con un deje de indignación.

—¿Cómo viste? ¿Va a la moda? ¿Se inclina por los colores bri- llantes o por los apagados?

—Viste maravillosamente… —al verme abrir la boca para inte- rrumpirle, bajó de las nubes—. Viste con gran sencillez, generalmen- te en tonos marinos o marrones.

—¿Qué tipo de joyas lleva?

—Nunca lleva joyas.

—¿Alguna cicatriz o verruga? —la expresión de horror que se pintó en su rostro me tentó a obligarle a apurar la medicina hasta las heces—. ¿Ningún defecto físico o deformidad visible?

Se quedó sin habla. Al fin logró reunir fuerzas suficientes para denegar con la cabeza.

—¿Tiene alguna fotografía de ella?

—Sí. Se la mostraré.

Las descripciones entrelazadas en el discurso de la narración son breves, referidas a menudo a los personajes o bien dirigidas a describir fugazmente el marco en donde se desarrolla la acción. Los datos son siempre escuetos y directos. Sobre todo en el caso de Hammet, a menudo estas descripciones parecen escritas para un informe policial. El ejemplo que sigue es también de «La muchacha de los ojos de plata»…

En medio de la manzana siguiente vi una gran herradura dora- da. Recorrí el corto trecho que me separaba de ella y entré en la can- tina. Constituía un ejemplo característico del antro local. A la izquierda de la puerta de entrada, se hallaba la barra que ocupaba más o me- nos la mitad de la longitud del muro. Al final de ella había tres o cuatro máquinas tragaperras. Frente a la barra, junto a la pared de la derecha, una pista de baile se extendía desde el frente del local hasta una plataforma donde una orquesta de músicos grasientos se disponía a comenzar su tarea. Tras de la orquesta había una fila de pequeños cubículos con una mesa y dos bancos en cada uno de ellos.

Las consignas que definen el estilo, en general, son las propias de un estilo breve:

—Evitar las frases largas y subordinadas y, en consecuencia, tender a la frase corta.

—Es imprescindible la precisión, la búsqueda de la palabra exacta. Los adjetivos, por ejemplo, deben usarse con cuentagotas. Chandler, a menudo, sustituye un adjetivo por un comentario: Tenía una expresión alelada, estática, la misma cara que ponen los emigrantes húngaros cuando ven la estatua de la Libertad. Como vemos, este comentario está basado en una comparación sorprendente y humorística.

—Y, por supuesto, es fundamental la abundancia de verbos, imprescindibles para marcar la acción y darle ritmo.

LA PRIMERA PERSONA

Los detectives, como antes decíamos, con frecuencia cuentan en primera persona, y suelen hacerlo en pasado. Esto permite al narrador —al detective— hacer reflexiones y comentarios sobre personajes y circunstancias que él mismo ha conocido.

La primera persona, además, presenta el texto ante el lector con cierto aire de verosimilitud, de entrada, puesto que es directa- mente el personaje que ha vivido esa historia el que nos la cuenta de primera mano.

Por otra parte, el detective, aunque interviene en la historia, se sitúa ante ella como un observador: no es la víctima ni tampoco el asesino, y ha llegado a la escena cuando la suerte estaba echada ya, de modo que su interés es básicamente profesional.

Otra de las ventajas del empleo de este punto de vista narrativo es que la comunicación con el lector se da de manera directa: el detective no precisa de un Watson para referirnos detalles o pensamientos, como sucedía en la novela policíaca clásica.

La objeción importante que presenta este enfoque es la necesidad, llegado cierto momento de la narración, de cerrar la puerta de su mente al lector. Por utilizar las palabras de Chandler —y adelantar algo que veremos enseguida en detalle—, diremos que hay un momento en la trama en que el detective se guarda sus conclusiones; y ese momento debe ser silencioso para que el lector no oiga el portazo.

–

El Club de escritura es una plataforma gratuita para la didáctica y la práctica de la escritura gestionada por la Fundación Escritura(s). Los materiales de la biblioteca de recursos han sido cedidos por Talleres de escritura creativa Fuentetaja, la mayor plataforma de talleres literarios en español.