Un sistema es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí mediante unas normas. Así, las normas que organizan el sistema del lenguaje son la gramática y la ortografía. Cuando aprendemos a hablar automatizamos esas normas hasta que conseguimos no tener que recordarlas, es entonces cuando alcanzamos la madurez en el habla y conseguimos expresarnos con seguridad y comprender lo que otros dicen sin esfuerzo. Cuanto mayor sea la aprehensión, es decir, la comprensión inconsciente, mayor será también nuestra capacidad de uso del lenguaje.

La automatización es un fenómeno que no acaba con el aprendizaje en la infancia. Muy al contrario, siempre continuamos automatizando funciones del lenguaje. Así aparecen los “tópicos” y los “lugares comunes”, que son esas expresiones que de tanto usarse han perdido su sentido original o, al menos, su fuerza expresiva.

Fijaos que metáfora tan hermosa: “la tarde cae”.

Y, sin embargo, de tanto oír que “ha caído la tarde”, ya sólo atendemos a lo que significa (que se acerca la noche) y no a la belleza intrínseca en la forma de la expresión. Si recordáis, ya tratamos este tema más extensamente hace unas semanas.

Es fácil entender que una de las cualidades del lenguaje literario consiste en «desautomatizar» el lenguaje. El escritor, a menudo, quiebra las asociaciones automáticas por dos motivos: pretende una expresión propia, original, y por tanto no “común” ni automática; en consecuencia, el lector advierte una especial relación entre el lenguaje (la forma) y aquello que está entendiendo (el contenido), lo cual suele producir gozo estético. En realidad, éstas son las consecuencias del verdadero motivo. El escritor, si pretende crear algo, debe (es una obligación) empezar por emplear el lenguaje de forma creadora.

Debe saber desviarse de las normas y convenciones para forjar un modo de expresión capaz de crear, que no sea la pobre reproducción del mundo con palabras mudas y sordas. Si lo consigue, la ortografía y la gramática dejarán de ser meros anclajes comunicativos y se convertirán también en poderosas herramientas artísticas.

La literatura incluye las normas del lenguaje (como es lógico, pues se construye con él), pero también sus propias normas formales. Por así decirlo, la literatura es un sistema más refinado del lenguaje. Como tal, esas normas de la literatura varían en función de las épocas o los gustos. Y, por supuesto, en relación con todo esto, dependen absolutamente de la visión del mundo del escritor.

Hay un no tan viejo adagio que afirma que para destruir las normas, primero debes conocerlas. Las vanguardias históricas se dedicaron expresamente a destruir toda normativa aplicable a lo que debía o no debía ser arte: buscaron forjar una tabula rasa, empezar de cero, en algunos casos con la idea entre ceja y nuca de que así aparecería una sociedad nueva y mejor; en otros casos, por mero aburrimiento o apetencia de originalidad; etc. Sin embargo, un sistema no es tan sencillo de desmontar y, por eso, llegado el momento de su apogeo la «ruptura con el pasado» se acabó transformando en la nueva norma. Al decidirse todos a romper la norma, «romper-la-norma» se convirtió en la nueva norma. Así perdieron las vanguardias históricas la batalla del arte. Esto lo explica muy pacientemente Octavio Paz en su libro La tradición de la ruptura.

Los situacionistas (quizá los últimos vanguardistas y, probablemente, los más radicales) proponían entre otras maniobras el «desvío» como mecanismo artístico. A su entender el arte del pasado había muerto: era un fósil incapaz ya de mover a nadie a transformar su vida, reducido a mercancía, objeto de compra y venta y de aburridos paseos por el museo, nada más. Por ello, se propusieron apropiarse de él y rehacerlo para conferirle nuevos sentidos revolucionarios que pudieran devolverlo a la vida. A eso lo llamaron «desvío» o dètournement. Una de las maneras en que esto puede hacerse es, por ejemplo, revisando una obra anterior con una nueva perspectiva. Estos conceptos se moverán siempre muy cerca de otros conceptos como «apropiación» o «plagio».

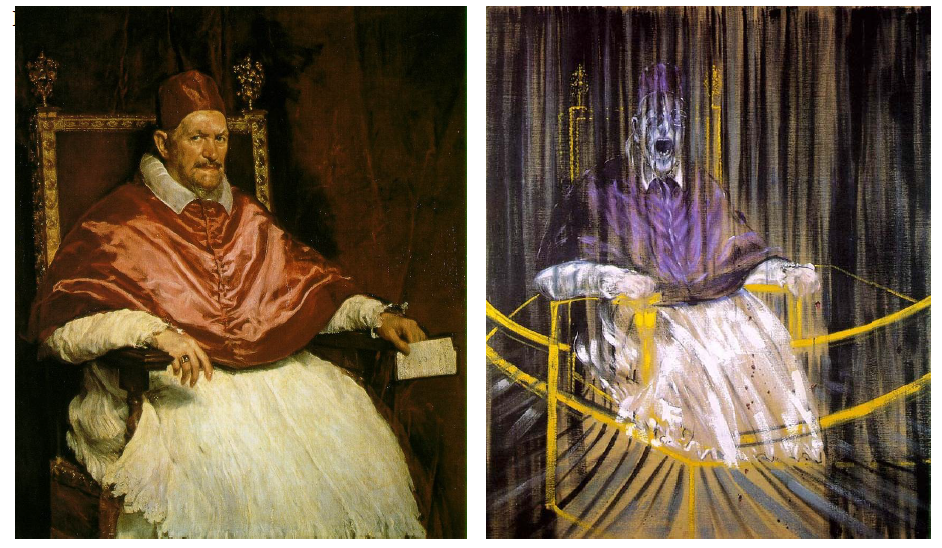

Por ejemplo, el aterrador ejercicio que hace Francis Bacon con el retrato de Inocencio X de Velázquez.

Inventaron muchas otras formas para esta práctica: copiar obras y añadirle elementos nuevos, que provocan un efecto de extrañamiento en el espectador, por ejemplo, un bocadillo (esos círculos de los cómics donde se inscriben las palabras de los personajes) o hacer una copia exacta de La Gioconda y cambiar su famoso rostro por el de una momia para evidenciar aquello en lo que se había convertido según su interpretación. La idea de fondo es siempre la misma: la integración del arte pasado en una construcción superior revolucionaria.

Esta idea situacionista no es enteramente original (como no podía ser de otro modo). Antes que ellos los dadaístas (en los que se inspiraron) habían experimentado con ello en su intento de destruir lo que consideraban «el totalitarismo del significado», que los llevó a proponer las abolición de los diccionarios. Y antes que ellos el Conde de Lautréamont afirmó: «El plagio es necesario: el progreso lo implica. Sigue de cerca la frase de un autor, se sirve de sus expresiones, elimina una idea falsa, la sustituye por otra adecuada».

Pero volvamos a la gramática y a la literatura.

De todos es sabido la lógica rebelde con que Juan Ramón Jiménez trató de volar por los aires la ortografía, pues pensaba que muchas de sus normas eran inútiles salvo para complicarnos la vida: Se negaba a escribir las haches mudas (“abichuela”), sustituyó la ge por la jota cuando sonaban igual (“no en “gato”, pero sí en “jemir”) y también sustituyó con la ese todas las equis (“espresar” o “silófono”).

Esta transgresión constante revela una actitud personal y creativa hacia el lenguaje, por tanto, en lo que respecta a lo literario, se contempla como «licencia poética»: dos palabras a las que todo artista se puede agarrar para dejar de hacer lo que la norma dice que hay que hacer, con una intención expresiva y estética.

Echad un vistazo a esta carta real que un brillante estudiante de 16 años, llamado Martín, le escribió en cierta ocasión a su profesor de lengua. Ambos mantenían una gran relación y se intercambiaban siempre cartas llenas de juegos de palabras:

Me dirijausté a fin de comunicarle i hacerle llegar mi nuevo método descritura de lenguaspañola

E decidido eliminar todosaquellos vocablosilabasletras qestén de más. Es decir qe no sutilicen en la pronunciación. Comusté sabrántendereste méodoes práctico, cómodo i fácilmentempleable.

Este método se llama Martinismo.

También aprovecho locasión paracerleacordar qamiedá ya soi el mejor.

Sinotro particular saludusted muy atte.

Astalañoqeviene.

Martín.

Julio Cortázar también empleó un desvío ortográfico semejante, con intención irónica, en el capítulo 69 de Rayuela:

Ingrata sorpresa fue leer em “Ortográfiko” la notisia de aber fayesido en San Lui Potosí el 1º de marso último, el teniente koronel (asendido a koronel para retirarlo del serbisio), Adolfo Abil Sanhes. Sorpresa fue porke no teníamos notisia de ke se ayara en kama. Por lo demás, ya ase tiempo lo teníamos katalogado entre nuestros amigos los suisida, i en una okasión se refirió “Renovigo” a siertos síntomas en el él oserbados. Solamente ke Abila Sanhes no eskojió el rebólber komo el eskritor antiklerikal Giyermo Delora, ni la soga como el esperantista fransés Eujenio Lanti.

Abila Sanhes fue un ombre meresedor de de atensión i de apresio. Soldado pundonoroso onró a su institusión en la teoría i en la práktica. Tubo un alto konsepto de la lealytad i fue asta el kampo de bataya. Ombre de kultura, enseñó siensias a jóbenes i adultos. Pensador, eskribió bastante en periódikos i dejó algunas oras inéditas, entre ellas «Máximas de Kuartel». Poeta, bersifikaba kon gran fasilidad en distintos jéneros. Artista del lápis y la pluma, nos regaló barias beses kon sus kreasiones. Lingüista, era muy afekto a tradusir sus propias produksiones al inglés, esperanto i otros idiomas.

En concreto, Abila Sanhes fue ombre de pensamiento y aksión, de moral i de kultura. Estos son las partidas de su aber.

En la otra kolumna de su kuenta, ai kargadas barias, i es natural titubear antes de lebantar el belo de su vida pribada. Pero komo no la tiene el ombre públiko i Abia Sanhes lo fue, inkurriríamos en la falta ke antes señalamos okultando el reberso de la medaya. En nuestro karákter de biógrafos e istoriadores debemos romper kon los eskrúpulos.

Konosimos personalmente a Abila Sanhes ayá por 1936 en Linares, N. L., i lueogo en Monterei lo tratamos en su ogar, ke paresía próspero y felis. Años después ke lo bisitamos en Samora, la impresión fue totalmente opuesta, nos dimos kuenta de ke el ogar se derumbaba, i asi fue semanas más tarde, lo abandonó la primera esposa i después se dispersaron los ijos.

Porsteriormente, en San Luis Potosí, enkontró a una joben bondadosa ke le tubo simpatía y aseptó kasarse kon él: or eso kreó una segunda familia, ke abnegadamente soportó más ke la primera i no yegó a abandonarlo.

Ke ubo primero en Abila Sanhes, el desarreglo mental o el alkoolismo? No lo sabemos, pero ambos, kombinados, fueron la ruina de su vida y la causa de su muerte. Un enfermo en sus últimos año, lo abíamos desausiado sabiendo ke era un fantasma kaminado rápidamente asia su inebitable fin. El fatalismo se impone kuando obserba uno a personas tanklaramente dirijidad asia un serkano y trájico okaso.

El desaparesido kreía en la vida futura. Si lo konfirmó, ke aya en ella la felisidad ke, aunke kon disntias karakterísticas, anelamos todos los umanos.

También el desvío puede aplicarse a la gramática, en vez de a la ortografía, alterando el orden de los elementos de cada oración, en este caso bajo una gallinánea excusa. También es un texto de Julio Cortázar, de su La vuelta en día en ochenta mundos:

Con lo que pasa es nosotras exaltante. Rápidamente del posesionadas mundo estamos hurra. Era un inofensivo aparentemente cohete lanzado Cañaveral americanos Cabo por los desde. Razones se desconocidas por órbita de la desvió, y probablemente algo al rozar invisible la tierra devolvió a. Cresta nos cayó en la paf, y mutación golpe entramos de. Rápidamente la multiplicar aprendiendo de tabla estamos, dotadas muy litertura para la somos de historia, química menos un poco, desastre ahora hasta deportes, no importa pero: de gallinas cosmos el, carajo qué.

Marcel Cohen, un importante lingüista francés que se dedicó al estudio de las lenguas semíticas (especialmente en el área de Etiopía), también jugó al desvió ortográfico en un curioso y poco conocido libro llamado Letras a un pintor que creya azer retratos imaginarios. El personaje trata de salvar en estar cartas los restos de una lengua a punto de desaparecer.

Karo Antonio, kyero escrivirte en djudyo antes ke no keda nada del avlar de mis padres. No saves, Antonio, lo que es morirse en su lingua. Es komo kedarse soliko en el silensyo kada dya ke Dyo da, komo ser sikileoso sin save porque.

Lo ke aki te eskrivo, Antonio, es el poko de ke me akodro despues de estos cinkos syekolos en Turkya. Yo naci en Asnieres, ke es una sivdeka cerka de Paris, ama mi padre y mi madre eran cerka de los treynta kuando vinieron a morar en Francia. Dainda avlavan en franses ke era la lingua de todos los djudyos de Turkya en akel tyempo porke l’Alliance israëlte universelle asi les embezo. Despues de este se foueron al Lycée français deGalata Sarail en Stambol y es por esto ke tanto les plazya la Francia, maen kaza nunka decharon de hablar djudyo y ansina es ke yo me embezi.

Como veis no sólo tiene una ortografía particular, próxima al sonido, sino que hay palabras que tienen su propio sonido y grafías distintas, si bien parecidas, al idioma original, en ese intento por recrear otra lengua.

Uno de los grandes experimentadores de la literatura en español es Julián Ríos. Aquí ya no se trata solamente de un desvío ortográfico o gramático. Todas las convenciones, tanto en lo relativo a los géneros literarios, como a las convenciones de lo que es la literatura son cuestionadas en su obra.

Concretamente, en su «novela» Larva, un texto capaz de poner a prueba la resistencia lectora y comprensiva del lector más resistente. En ella se mezclan diversos idiomas, estructuras ajenas a lo literario, textos de otros libros, jitanjáforas, referencias, plagios, homenajes, un uso singular de los signos de puntuación, notas eruditas y otras absurdas, homofonías y todo tipo de juegos de palabras… entre otras excentricidades. El gran desvío hecho texto.

Os adjunto las primeras páginas de un escaneo que he encontrado en internet. Están subrayadas por algún lector a bolígrafo, lo cual no hace sino sumar más información a la novela reforzando su carácter de palimpsesto, por lo cual estoy seguro de que al propio Ríos le encantaría que el texto os llegue así, a través de la mirada de un desconocido lector misterioso.