Estaba envuelto en un arrugado papel de estraza y reposaba en el fondo mugriento de un hatillo ajado que dejaba asomar por su raída tela un sinfín de miserables pertenencias.

De olores, ni hablemos. Una mezcolanza de agrios lácteos (queso viejo émulo de un añejo Cabrales, yogur griego caducado ya al embarcar) a la que se sumaba el hedor de una carne de vaya usted a saber qué animal sacrificado con ortodoxia (aunque ello no impidiera la aparición de unos inoportunos y golosos gusanos no de seda precisamente…) producía un fluido y espeso aroma que te hacía poner serio y pensar en el siguiente: el de la temible cadaverina humana.

Si pudiera hablar, si tuviera espíritu, ese pan nos recordaría el cálido horno de leña natural de la sabana de donde provenía.

Nos contaría…No, mejor, nos cantaría la salmodia tribal con el secreto de su elaboración, el rezo de agradecimiento y el recurso de multiplicación final que únicamente conocía el centenario chamán oriundo del Sahel profundo.

Fue extraído abruptamente y depositado en una piedra pulida que hacía las veces de ara. La ceremonia del compartir alimento iba a comenzar mientras las olas no se ponían de acuerdo y comenzaban un enfrentamiento que amenazaba con hacer zozobrar la barquichuela ya de por sí en peligro por el exceso de carne trémula humana…

– «¡Ahiiiiiíyeee…!»

Gritó el brujo a modo de convocatoria.

-«¡Wngawa-wngawayeee!»

Se oyó como respuesta gutural saliendo de las cavernas abiertas y hambrientas de un centenar de seres, casi espíritus translúcidos debido a su desnutrición, tez grisácea y delgada apariencia.

[Un momentito, voy a dar un paseo con «la fiscal del distrito» y vuelvo a la obra, en breve]

Ya estoy aquí.

El periplo con mi compañera de fatigas ha sido, hoy, agotador.

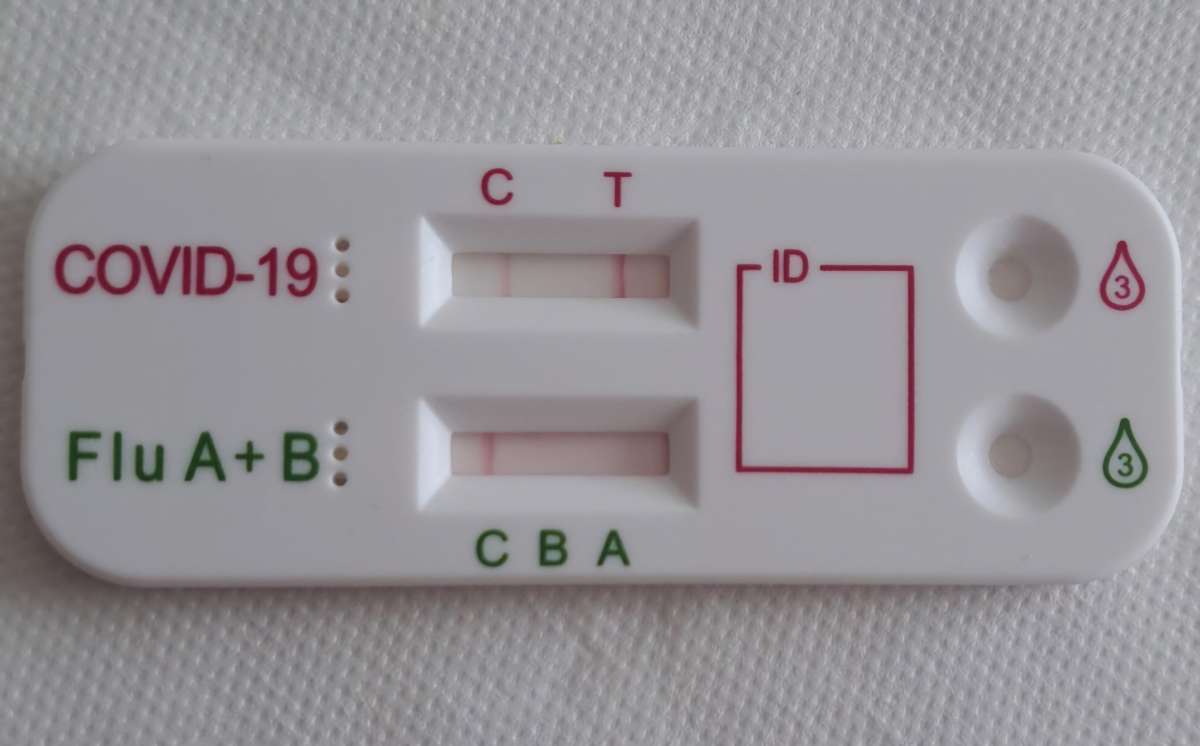

Pocos kilómetros y despacito pues estoy saliendo de una enfermedad, común pero muy molesta: Covid19

Esta sensación me lleva de nuevo a mi relato. Este me fue transmitido por un personaje muy curioso que vivió los acontecimientos de la transubstanciación del mendrugo y su mimetización posterior con cada uno de los deseos imaginados por los integrantes de la patera náufraga que nos ocupa. El operante religioso debía conocer algunos viejos trucos. De otro modo no se me ocurría una válida explicación a tanta luz en medio del mar, la cantidad de viandas aparecidas como por ensalmo que me describía el muchacho de piel oscura y alguna que otra levitación oportuna de quien iba a caer por la borda…

Sigo.

Estábamos en una iglesia de barrio repleta hasta los topes. Mi vecino confidente acudía a dar gracias. Yo, escéptico, iba a reconocerme igualmente deudor de una extraña ayuda recibida y de la solución de una situación grave que afectaba a un pariente próximo.

El oficiante apareció.

Se hizo un silencio que me recordó los instantes eléctricos antes de una tormenta seca.

Se me erizó el vello cuando el hombre elevo su voz sobre los murmullos:

– «¡Ahiiiiiíyeee…!»

El tiempo se detuvo. Una luz espectral fue saliendo de las esquinas y, tornasolándose en mil destellos brillantes, se retorció como una supercuerda en torno a las manos de aquel que gritara la palabra mágica, dejando el consiguiente aroma a azahar y a lima con miel. De aquel punto, cornucopia celeste, partía un maná energético que, atravesando cada uno de mis poros, llenó mis células con una potencia inenarrable. Flotaba…cuando me escuché con nitidez entre un atronador coro (toda la gente de la iglesia, con las paredes, bancos, azulejos y también vidrieras) cantando a pleno pulmón:

– «¡Wngawa-wngawayeee!»

Historias del pan II

Historias del pan II

OPINIONES Y COMENTARIOS