He comido demasiado, si duermo la siesta me sentará mal la comida, así que voy a sentarme en el sillón a ver un rato la TV, mientras hago la digestión. Mi nieto me cede amablemente el sitio y al hacerlo caen de su bolsillo dos cartas de un extraño juego, las recojo, me siento y quedo mirando la primera, tratando de descifrar su significado.

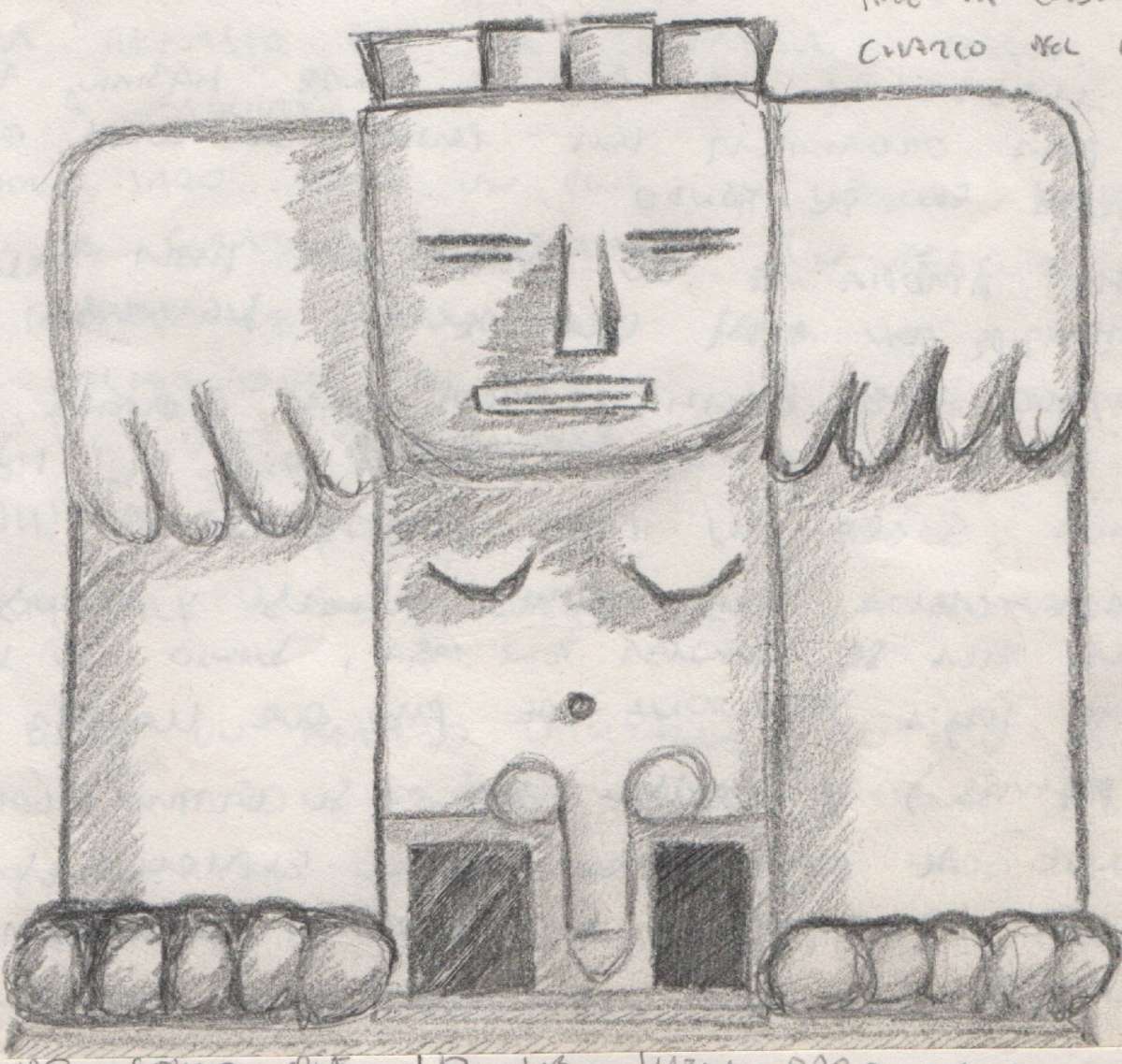

Centro mi atención en el pequeño ídolo que aparece en la imagen y poco a poco su figura se va agrandando y deformando, hasta convertirse en una construcción que representa a alguna divinidad precolombina en cuclillas, esculpida en piedra y de unos 20 metros de alto por otros tantos de ancho.

Por una de sus negras aberturas sale un hechicero con la cara tapada por una máscara de oro, su cuerpo cubierto -a excepción de manos y pies- por unos «leggins» negros, adornados con una coquetona falda de plumas de colores: verde, rojo, amarillo… que le cubre de la cintura a las rodillas. Agita una especie de maraca de oro y lanza unos cuantos grititos guturales, hasta que avergonzado, al ser consciente de estar haciendo el indio, corre a refugiarse dentro del ídolo.

Una fuerza irresistible me atrae hacia su interior, me introduzco por el portal que no ha utilizado el amerindio.

Al otro lado está ella.

¿Cómo es ella?

Morena, ojos negros, cara de niña y cuerpo de mujer. Viste una camisa descolorida de manga corta que le llega a medio muslo y nada más, ni siquiera va calzada.

El interior de esta especie de templo es de planta rectangular, paredes y techo blanco, el suelo también es blanco, no hay adornos, los únicos muebles son seis tatamis blancos de material parecido a las paredes de las celdas de aislamiento de los manicomios, que aquí son lisas, sin puertas ni ventanas, ni siquiera una simple mirilla. La sensación de vacío es tan potente que hay que dejarse caer para saber cual es el suelo.

Suena lejana la sirena de un barco.

–¡Venga Miguel! -dice la morena, empujando una de las paredes correderas tras la que aparece un guardián vestido de blanco, sentado ante una mesa del mismo color y bebiendo cerveza de una jarra a rayas blancas (?)

–¡Venga Miguel! -repite el vigilante como un eco.

Salimos corriendo por un muelle en el que está atracado un barco de color blanco. Listo para izar la escala. El Capitán sube en ese momento, se vuelve hacia mí y grita:

–¡Venga Miguel!

Un grupo de portuarios repite a coro:

–¡Venga Migue!

–¡Si alguien vuelve a decir «venga Miguel» le pego una hostia, me cago en Diez (en catalán en el original).

La morena ya está a bordo, subo por la escala que ya empieza a ser izada. Un pitido a modo de despedida y emprendemos la navegación hacia el muelle de enfrente, distante unos doscientos metros. Los veinte minutos que dura la maniobra los empleo en interpretar tangos con un bandoneón, eso sí, piano para no molestar.

Ya la morena va andando muelle adelante, cuando me llama el capitán para que vea el cometa Halley. Miro por los prismáticos en la dirección indicada y distingo una serie de pequeños núcleos, como si se estuviera fragmentando.

–¿Y la cola? -pregunto al Capitán.

–La cola por detrás, siempre por detrás -contesta seriamente.

En vista de esta respuesta tan pragmática, me decido a seguir a la morena. antes de que se pierda en el laberinto de calles del barrio portuario.

Sin ser descubierto, lo que no es difícil porque en ningún momento mira hacia atrás, voy tras ella hasta que se introduce en un bar. Entro también.

El bar está vacío, nadie en la barra, ningún cliente en las cuatro mesas de madera oscura. Paso al comedor en donde tampoco hay nadie, al igual que en la cocina. Veo una puerta cerrada con un letrero: «camareros»; golpeo la puerta con los nudillos y se abre inmediatamente, saliendo un camarero y una camarera arreglándose la ropa, con cara de haber sido sorprendidos en pleno intercambio de emociones.

–Perdonen, es que no he visto a nadie y… -empiezo a disculparme.

–¿Qué quiere tomar? -pregunta ella.

–Un cognac -contesto con acento francés.

–Son 100 € -dice el camarero.

–¿Lo quiere con caldo de gallina? -inquiere la camarera.

–No, gracias -contesto mientras le suelto dos billetes de 50 € al camarero.

Me siento en una mesa con dos sillas y me sirven un recipiente paralelepípedo rectangular de porcelana que llenan de Courvoisier. Mientras lo bebo, con cierta dificultad debido a la forma del envase, ponen al lado otro igual lleno de caldo.

–Es para la señorita que está en el W.C. -explica el barman.

–¿Es morena de ojos negros? -le pregunto.

–Seguramente, porque la bombilla del W.C. está fundida contesta.

Como esta deducción no me saca de dudas espero unos minutos, hasta que aparece ella y se sienta en la otra silla de mi mesa, que es la única vacía que queda en el local, pues es ese tiempo se ha llenado de bote en bote, con la mayoría de gente en pie charlando animadamente.

Del fondo del salón comedor salen los sones de un solo de guitarra. La morena me sonríe y hace ademán de iniciar una conversación, pero la detengo con un gesto y le digo:

–Cállate, prefiero escuchar la música.

Entre los vapores del alcohol aún puedo darme cuenta de que soy sacado en volandas por dos camareros y arrojado a la calle como un fardo inservible. No sé si es por indicación de ella o si ha pasado mucho tiempo desde la última vez que abrí la boca y no tiene nada que ver con mi comentario.

Deambulando por las calles he llegado hasta un banco del parque, donde me dejo caer. Empieza a amanecer y pronto pasan ante mí los primeros madrugadores, que me miran con el desprecio que saben tener los elegidos de Dios.

Una gata gris de ojos azules maúlla a mi lado y echa a andar mirando hacia atrás, como queriendo indicar que la siga, así lo hago y después de un par de kilómetros entre árboles y plantas, llegamos a una explanada en donde se levanta un viejo caserón abandonado. En el jardín, varias parejas están sentadas ante una mesa llena de todo lo necesario para celebrar un banquete, charlando animadamente, pero sin tocar los alimentos. han dejado dos sillas vacías, una al lado de la otra, en un extremo de la mesa. Me siento, dejando a mi derecha la última silla libre y a mi izquierda el infinito paisaje.

–¿Me estabais esperando? -pregunto.

–¡Noo! -contestan a coro.

Estoy un rato jugueteando con los cubiertos, hasta que sale de la casa en ruinas la morena vestida de largo.

–Siéntate col el que más quieras -dice alguien.

Ella se sienta en el único sitio posible, pero para demostrar a quien quiere más no me hace ni caso, hablando durante toda la comida con su compañero del otro lado. Una nube de camareros atiende la mesa y después de los postres nos sirven una copa de ginebra a cada uno, que vuelven a llenar cada vez que nos pillan desprevenidos. Como nadie me hace caso, me entretengo en compartir mi bebida con un perro (Arturo), quien pronto empieza a reír como una hiena ¿Será una hiena?

–Pensaba que los perros no se emborrachaban -dice la morena, mirando con curiosidad a Arturo que se está revolcando por el suelo.

–La ginebra nos ha emborrachado a todos -le contesto dejando caer mi cabeza sobre sus pechos.

Arturo desde el suelo me sonríe con complicidad.

Unidos en un cariñoso abrazo, que en realidad es interesado, para conseguir caminar en línea menos curva, entramos en la mansión ruinosa. En su interior un ascensor, aparentemente más grande que el propio edificio, ocupa toda la planta baja; está lujosamente decorado y a la sensación de inmensidad colaboran los espejos que forman sus paredes. Damos unos pasos vacilantes sobre la mullida moqueta roja del suelo.

El viaje a través de los pisos va dando paso a grupos de gente mas o menos numerosos que entran y salen, como participando de un ballet festivo que ya estuviera ensayado previamente. Intento prestar atención a los retales de las conversaciones que llegan a mis oídos, sin conseguir encontrar sentido alguno.

El cuadro de mandos consiste en una placa metálica con tres letras, G.G.G. ¿De qué te ríes? que debe ser la marca de fábrica, tres botones: «up», «down» y «stop» y una pantalla con tres dígitos, que se supone que indica los pisos. Me doy cuenta de que la numeración está aumentando vertiginosamente, sin dar opción a seleccionar un número determinado. empiezo a temer que acabaremos aplastados contra el techo del edificio. Realmente hemos subido muchos más pisos de los que tiene la casa, por lo que aprieto el botón de «stop». El ascensor se detiene, sin nivelar, cerca de un piso. La morena lo pone a ras toqueteando los botones de «up» y «down» hasta emparejarlo con el suelo. Intento besarla para celebrarlo, pero ella aparta la cara.

–Perdona, comprendo que no quieras que te bese, aquí te debe conocer todo el mundo -me disculpo.

Entonces ella me abraza con fuerza y me obsequia con un largo y apasionado beso, para demostrarme que no es ese el motivo. Mientras, sigue el trasiego de gente que entra y sale pasando a nuestro lado sin mirarnos. Vuelve a ponerse en movimiento el ascensor, aunque esta vez contradiciendo su nombre, desciende. Llegamos rápido al final del viaje y nos volvemos a besar. Le digo dulcemente al oído:

–Siempre serás la mujer de mis sueños, aunque esté despierto.

Nos sentamos en la mesa del jardín, ahora vacía y después de estar monologando un buen rato, me doy cuenta de que no me hace ni puñetero caso.

–Hazme caso, pues al fin y al cabo estoy aquí porque me has traído tú -digo sin conseguir que reaccione. En vista del éxito me acerco a la barra.

–Un vaso de agua -le pido al camarero.

–¿Para qué quiere el vaso? -Pregunta él.

–Para el agua.

–Aquí nunca ponemos vaso -me explica.

–Me es igual, yo quiero un vaso.

–Bien, aquí lo tiene -me acerca uno- y dígame ahora ¿Cómo conseguirá el agua?

¿Por qué lo dice, es difícil?

–¡Claro! Es imposible conseguir agua en un sueño.

–Es verdad, entonces me despertaré para beber.

Pero al despertar tuve que beber del grifo, pues el vaso se quedó en el sueño.

——————————————————————————————————————–

Un telegrama -estamos en 1986- me ordena, sin opción a réplica, que me dirija al aeropuerto a la mayor brevedad posible.

En el avión compruebo que no todos son secuestrados, que no todos se caen y que no todos los pilotos son abstemios.

–¿Quién demonios le habrá regalado el carnet a este tío? -digo a la pasajera de al lado.

–Pues yo ni estudio ni trabajo -contesta ella, adivinando por donde van los tiros.

No le pregunto su nombre por no caer en más tópicos, la llamo Hel, que es help abreviado y es lo primero que me viene a la cabeza entre bache y bache.

Como creemos que este vuelo no puede terminar bien, nos besamos y restregamos los larguísimos minutos que dura el viaje, por si se hace cierta nuestra sospecha de que la vida eterna es un camelo.

El chofer -que no se llama Fermín- está esperándome en el aeropuerto, recoge las maletas, hace subir a Hel a su lado y sale zumbando, dejándome en tierra algo desconcertado.

Por suerte, un Jaguar descapotable de matrícula GB toma la curva con abuso de confianza y dando tres vueltas de campana sale despedido su conductor que queda malherido sobre el asfalto, mientras que el coche acaba sobre sus cuatro ruedas y el motor en marcha delante de mí. Salto dentro y sigo al otro coche que se ve pequeñito. Tras dos horas de peligrosa persecución, por ser un coche acostumbrado a circular por la izquierda, paramos ante una escalera de caracol, formada por grandes pastillas de jabón, que partiendo del suelo va a perderse entre las nubes.

–Por aquí se llega antes -dice el chofer que no se llama Fermín.

Iniciamos la ascensión que es muy dificultosa por lo resbaladizo de su material. Abre la marcha el chofer que no no se llama Fermín, seguido de Hel, tras la que voy yo y a mí me sigue una familia compuesta por padre, madre y seis churumbeles.

–Uno de cada cuatro suele llegar a arriba -nos informa el chófer, al que llamaremos Fermín aunque no se llame Fermín, para abreviar.

–Y si te caes te matas -advierte Fermín.

Uno de cada 4 es un 25%, eso quiere decir que si en la escalera estamos 12, solo llegaremos 3 a arriba, por lo que para asegurar nuestra supervivencia es preciso eliminar a la familia que nos sigue. Le doy una fuerte patada en el pecho al padre de familia que hacia atrás, arrastrando con él a todos los suyos, sin que puedan agarrarse a ninguna parte que no sean los resbaladizos escalones de jabón.

Poco después los otros tres llegamos al final de la escalera. Allí, ante una gran puerta cerrada, un portero vestido de túnica, nos hace una extraña pregunta:

–¿Renunciáis a Satanás, a sus pompas y a sus obras?

–Sí -contestan Hel y Fermín.

Yo dije que no.

Tras este breve trámite, ellos entran y a mí me dan con la puerta en las narices.

Me dirijo a la cercana estación y tomo un tren hacia Chernovyl. Cuando estamos llegando se acerca el revisor y me pide el billete, rebusco por mis bolsillos -sé que lo lo llevo- no puedo encontrarlo, sale uno usado y luego tres o cuatro más. Estamos llegando a la estación y no consigo encontrar el adecuado. Por fin, cuando ya está frenando el convoy, aparece en el primer bolsillo que he mirado.

Cruzo corriendo el andén pues están lloviendo radionucléidos y abro la bolsa para sacar el traje de agua, pero no me lo pongo ¿A dónde voy a ir con esta tormenta? es mejor esperar a que me vengan a buscar. Permanezco bajo el alero de la estación, paseando y viendo caer la lluvia de aves muertas.

El reloj de la estación marca la 01:24, como es analógico no puedo saber si es la 1 o las 13, el estado del cielo tampoco ayuda, pues las nubes amarillas que filtran o reflejan la luz no aportan datos. Mi reloj de pulsera también es analógico, aunque marca otra hora: 11:30, que por llevarlo en la muñeca izquierda es GMT, eso sí, va avanzando mientras que el de la estación está parado. Preguntar a alguno de los pieles rojas que deambulan por el andén me parece ridículo y guiarme por el estómago tampoco sirve, pues en ningún momento he tenido sensación de apetito y solo pensar en comida me produce náuseas, incluso sin pensar en comida.

Uno de los pieles rojas se pone a vomitar en un rincón -no soporto a la gente que no sabe beber- por el color de la mascada le ha pegado duro al tintorro.

Cansado de estar de pie busco un banco libre, me siento al lado de un calvo que trata de contener con su pañuelo la hemorragia nasal. El ayuno me está produciendo bastante debilidad, busco con la mirada la cantina de la estación que he visto antes, pero ahora no consigo ubicar. Me levanto con gran esfuerzo y apoyándome en la pared voy siguiendo por ella , hasta conseguir llegar a una puerta abierta que afortunadamente es la del bar.

Entro dando traspiés y tropiezo con quien en un principio tomo por un niño y que en realidad es un señor bajito que amenaza con matarme, yo lo agarro por el cuello, deformando la careta de goma que oculta su identidad, él levanta las manos para descargar un doble golpe de kárate; lo evito soltando su cuello, dando un paso atrás y suplicando su perdón.

Pido una botella de champagne de Champagne al camarero y lleno dos copas, la suya está rota y la mía rebosa la espuma por el borde entre gritos de bajo del bajo:

–¡Alegría, alegría!

La copa del enano se mantiene sin derramarse a pesar de tener el borde mellado, quiero provocar que rebose con el dedo, es inútil -no existe la alegría en ese lado.

Los ocupantes de la mesa que queda a nuestra izquierda corren las cortinas que están ocultas tras un arco de piedra, quedando aislados del resto del comedor. Lo hacen como si les diéramos asco. Puede que sea eso, pues el enano corre hacia el W.C. dejando un reguero de diarrea sanguinolenta tras él.

Me avisa el camarero que una limusina me está esperando, agarro la botella de champagne y subo al coche negro que me aguarda con el motor en marcha, dentro, en el asiento de al lado del conductor, la morena vestida de negro me recuerda que vamos a un funeral, echo un largo trago del frío líquido y suspiro con resignación.

Detrás, sentado de espaldas a la marcha, se me presenta el señor Torre, del que antes solo había oído hablar de su brandy (Torres 5 y Torres 10). Me entrega un acta a mi nombre que explica el por qué de mis últimos pasos -efectivamente la comida me ha sentado mal- y que refuerza la teoría de que el paso del cometa es el anuncio de grandes catástrofes. Como si las grandes catástrofes no se produjeran cotidianamente a todos los niveles sin esperar a ser anunciadas.

El año sin primavera

El año sin primavera

OPINIONES Y COMENTARIOS