Es el narrador el que cuenta la historia y lo puede hacer desde una posición determinada, desde un enfoque concreto. Pero el narrador no se limita a contar. Lo hace con una voz y una emoción concretas. Cuenta de un modo peculiar. Su voz puede estar impregnada de ironía, o puede hablar con la rigidez de un informe judicial, o con la voz llena de emoción de la confidencia íntima; es decir, puede hablar con tonos distintos de acuerdo a su sentimiento ante lo que cuenta, a su actitud emocional frente a la historia y hacia los personajes.

EL TONO

Tampoco para el escritor elegir el tono del narrador va a ser un asunto baladí; esta decisión va a tener consecuencias importantes para la historia. El efecto del relato va a depender en gran medida del tono en que sea contado. Por eso hay que pensar en qué tipo de historia estamos contando y quién es el narrador que habla.

Según Anderson Imbert, los adjetivos para clasificar los tonos son innumerables: sentimental, intelectual, cómico, coloquial, elegante, triste, moralizante, cínico, trágico, “Así hasta que se agoten las referencias al carácter del narrador”.

La actitud del narrador hacia la historia que cuenta puede ir desde la desafectación de los tonos frío y formal, donde encontraremos la información clara, precisa y concisa, pocos adjetivos, poca ambigüedad; donde el sujeto de la enunciación pierde protagonismo porque queda un poco escondido entre el resto de informaciones; desde esta desafectación, decíamos, hasta la intimidad del tono confidencial, donde el sujeto es el verdadero protagonista, sobre él giran todas las informaciones. La subjetividad será su marca más importante. Para ello usará adjetivos que maticen lo que ocurre a su alrededor. La información no es tan precisa o no tiene por qué serlo ya que se llena de la ambigüedad propia de una mirada desde dentro del personaje o desde muy cerca.

Pero no se puede decir que haya un tono mejor que otro, del mismo modo que no se puede decir que hay un narrador mejor que otro. La elección dependerá del tipo de texto que queremos hacer.

Es frecuente que el narrador use varios tonos a lo largo del relato, y en especial si se trata de novelas. Y si se hace bien es un gran acierto la mezcla porque el texto se llena de matices que pueden enriquecerlo. Lo que hay que cuidar es que sea el que sea el tono elegido o los cambios que se produzcan sean coherentes con lo que se cuenta.

Si pretendemos un efecto humorístico suele dar muy buenos resultados usar tonos que contrasten con el tema que tratamos; temas muy emotivos contados con la frialdad de un informe, un entierro, un encuentro amoroso, un partido de fútbol. Recordemos la magia que Cortázar consigue con sus Instrucciones para llorar o para subir una escalera.

Como siempre, será probando, jugando con los diversos tonos y combinaciones posibles, como daremos con la que conviene a la historia que contamos. Lo importante es no conformarse con el primer tono que aparece, el que sale cuando nos ponemos a escribir; a veces es acertado, pero no tiene por qué serlo siempre. No debemos dejarlo a la improvisación; lo importante es que sea el escritor el que decida y que esa decisión tenga un fundamento, venga pedida por las necesidades de la historia.

LA ATMÓSFERA

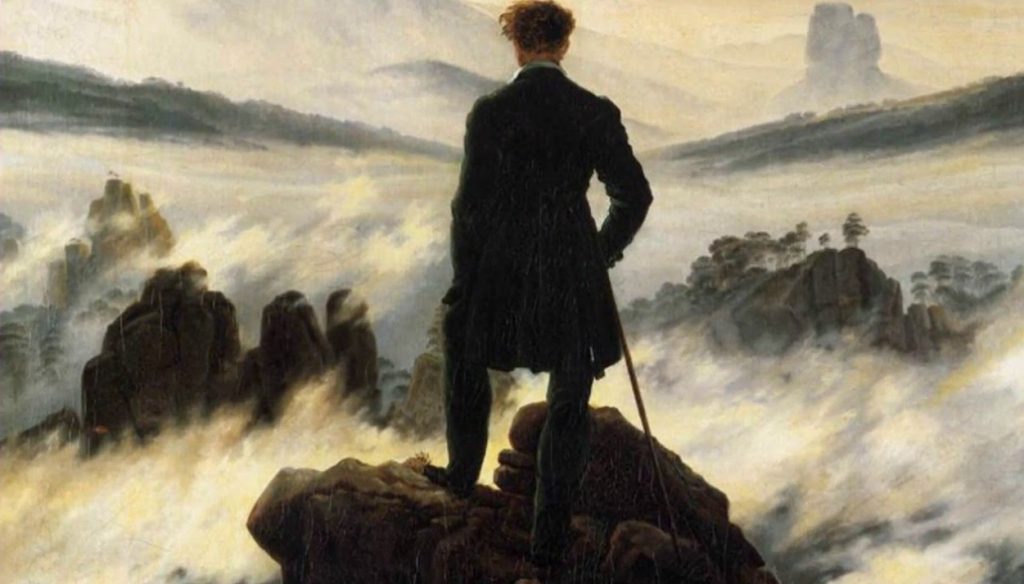

La atmósfera es otro elemento que tiene que ver con la actitud del narrador al transmitirnos el aire que se respira en los lugares y el tiempo en el que se desarrollan las acciones. No sólo depende del lugar, sino que emana de la asociación de todos los elementos que forman parte del suceso que se cuenta y de cómo todo esto es percibido por el narrador.

Dice Anderson Imbert: “La atmósfera, pues, es la reacción del narrador, es la forma artística que da a su estado de ánimo, la objetivación de un sentimiento vago que penetra el relato por todos sus poros. La descripción produce efectos atmosféricos, pero no siempre es el factor más importante. La trama, la caracterización, la idea, el estilo, el vocabulario y los ritmos de la prosa, todo, en fin, lo que surge del proceso de la creación artística contribuye a la formación de la atmósfera”.

Un buen trabajo con la atmósfera nos permitirá insistir en aspectos de la historia y del personaje. Servirá como presagio de futuros desastres o de buenos augurios que reforzarán las acciones y prepararán el desenlace. Cuando se busca un ejemplo del buen uso de la atmósfera se suele recurrir al cuento de Poe «La caída de la Casa Usher» porque en él la atmósfera es la verdadera protagonista. También lo encontramos en «Luvina», el cuento que Rulfo escribió para probar la atmósfera de Pedro Páramo. Como veremos en este ejemplo, por medio de los adjetivos, los sustantivos y los verbos que usa para la descripción, el narrador va tejiendo una densa niebla que termina por producir en el lector la misma opresión que siente el protagonista.

Durante todo un obtuso, oscuro y mudo día de otoño en que las nubes colgaban del cielo, bajas y opresivas, yo, yo solo, había estado atravesando a caballo una región singularmente triste del campo; y por fin, cuando ya caían las sombras del anochecer, me encontré a la vista de la melancólica Mansión de los Usher. No sé cómo fue, pero apenas di un vistazo al edificio me sentí sobrecogido por un tremendo abatimiento.

¿Qué pasaría si cambiásemos esos adjetivos y sustantivos por otros?