Querido Enrique:

Muchas gracias por el envío de las capturas de pantalla del texto de Griffin. El texto resultó estar casi enteramente reproducido en un libro que ya tenía, también de Griffin, en el que reúne distintos artículos de académicos a los que invita a reflexionar sobre el asunto.

El hecho de que hayas tenido que usar capturas de pantalla para poder compartir el artículo, me lleva a hacer un circunloquio de asociaciones con el que prolongar esta temática de los anonimatos, y otros temas afines que inevitablemente convoca en alguien que, como yo, lleva toda la vida lidiando en las pantanosas aguas de la crítica al presente sistema de la autoría, en ocasiones tan autor-itario. Cualquier día me fusilan, ya sabes.

Se da la circunstancia de que las capturas de imagen o video forman parte desde hace muchos años, y de forma cada vez más significativa y cotidiana, de mis frecuentes y extensos paseos internaúticos. Estos paseos ocupan cuanto menos varias horas al día, como por lo demás le ocurre a muchas de las personas que conozco que realizan trabajos de carácter intelectual o artístico. Sin olvidar que esos paseos trascienden con mucho los límites profesionales de cada uno de nosotros y abarcan muchas esferas de la vida práctica, íntima o social. Al punto que me impongo ya periodos cada vez más prolongados de ayuno «des-pantallador», en los que me sumerjo con gozo reencontrado en el mundo tangible, de forma exclusiva.

Aunque no es fácil porque lo que sí que me cuesta es prescindir de las pantallas de cine —acudo una o dos veces a mis salas preferidas en Manhattan con ese objetivo, normalmente a ver las últimas novedades sobre los distintos temas que investigo o he investigado en el pasado—. Una de esas pantallas es el televisor 4k de grandes dimensiones que tenemos en casa —un modelo hoy económicamente bastante accesible—, que permite unas condiciones de visionado que emulan sin envidia de tamaño o calidad a las propias de un visionado en las salas más pequeñas de los multicines. El televisor está conectado a un pequeño ordenador que me permite el visionado de cada vez más largometrajes: vía streaming en la amplísima oferta de amazon, en la ahora rezagada Netflix o en la española Filmin, el baúl infinito de Youtube, sin olvidar los DVDs o Blue-Rays de esas cada menos películas que aún no se encuentran en streaming… La enumeración más rigurosa de las distintas vías por las que hoy veo películas podría ocupar varias páginas de esta carta, y esta afirmación ya da pistas del sentido de al menos mencionar este punto de la variedad de canales de acceso a las historias filmadas.

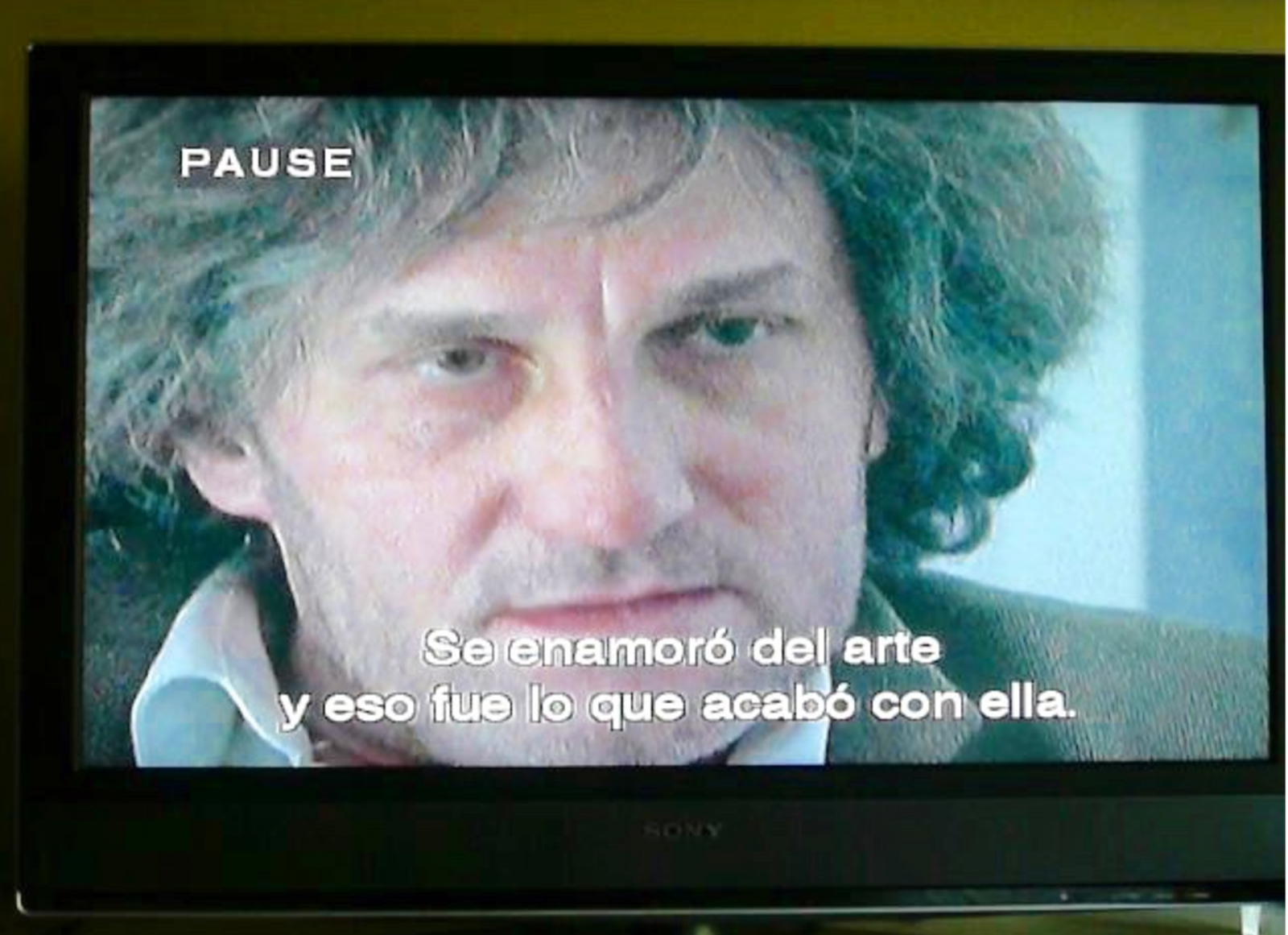

Uno de los hábitos ya muy antiguos durante los visionados en casa es el de, a menudo, detener un momento el visionado —algo obviamente imposible cuando asisto a una proyección en sala— para volver a ver un fragmento, para capturar citas de video y audio o para hacer una captura fotográfica de la pantalla donde, por ejemplo, el subtitulado combinado con la imagen resulta en ocasiones en una afortunada anotación:

El cineasta francés Philippe Garrel sobre la cantante Nico, que fue su amante.

O como este testimonio de Jonas Mekas, que retomo pues viene a cuenta del que presumo será uno de los temas de esta carta; presumo, digo, porque esto es una improvisación en la que estoy permitiendo que se convoquen muchos pequeños temas que por una u otra razón me interesa dejar fijados y compartir contigo y aún, quizás, con algunos otros amigos. Aunque quizás esto sea algo más parecido a un diario condensado de los temas que me vienen ocupando últimamente.

La alusión a lo cotidiano con que estos métodos de captura de instantes o de fragmentos de tiempo de las películas ocurren, hasta decenas de veces al día, no es casual: al usar la palabra «cotidiano» busco sugerir la naturalidad con que el hábito de fotografiar y filmar se entrelaza en mi vida intelectual, mi vida artística así como mi vida familiar y doméstica, y donde los contenidos audiovisuales o textuales (también fotografío e incluso filmo fragmentos de mis lecturas) son tan registrables a efectos de mi memoria como la propia realidad tangible. Nuestras vidas discurren en buena medida por caminos digitales, y a efectos de memoria en mi vida ese discurrir alcanza la misma naturalidad con que transitaba en el pasado caminos analógicos: negativo fotográfico, mis viejas cámaras Nikon hoy llenas de polvo, legiones de cuadernos de notas, mi vieja máquina de escribir, heredada de mi padre…

Mi uso de esos objetos maravillosos recién enumerados ha decrecido de forma ya no inversamente proporcional, sino de forma abiertamente abrumadora, respecto al uso de dispositivos y técnicas digitales. En ese proceso, el depósito físico de mi memoria en los últimos veinte años se ha convertido en un lugar de muy compleja cartografía, repleto de zonas desordenadas por no decir inexploradas. Y llego así al tema central de este circunloquio iniciado con mi alusión a las capturas de pantalla que me mandaste.

Paradójicamente a su condición de memoria, me cuesta cada vez más guiarme con cierta orientación en el océano de datos que acumulan mis decenas de discos duros: memoria es encuentro y yo cada vez me siento más perdido entre ese mar de recuerdos de todo orden, como si un insidioso alzheimer se estuviese expandiendo por ese territorio de nuestra mente que hemos delegado en la nebulosa digital. Cada vez más tropiezo y me pierdo, impotente mientras busco y no encuentro tal o cual fragmento digitalizado (o físico) de memoria que necesito consultar y debería estar en algún lugar de mis archivadores, biblioteca (para complicar las cosas, las varias decenas de miles de libros que la componen están hoy disgregadas por varias ciudades de países diferentes…) pero, sobre todo, en algún lugar de mis discos duros.

Por no haber instaurado desde el origen un hábito suficientemente científico de clasificación en ese masivo (por no decir compulsivo) “almacenamiento” memorístico digital, y por haber en cambio improvisado en exceso, según las herramientas tecnológicas fueron evolucionando y las fui incorporando (eso sí: con agilidad), sin haber reflexionado suficientemente en las repercusiones que traería con el paso de las décadas el no estar asumiendo una sistemática disciplina de clasificación, me he pasado recientemente meses y meses, muy fatigosos y tediosos, tratando al menos de rescatar y ordenar lo más importante. Sobre todo con vistas a tener controlado mis miles de horas (sino decenas de miles) de material filmado y las decenas de miles de fotografías que colapsan mi software de gestión fotográfica. En mi descargo decir que la propia tecnología tampoco predijo suficientemente las necesidades de clasificación. Baste recordar que las limitaciones para titular cualquier archivo han sido tradicionalmente muy restrictivas, en el caso de los PC sin ni siquiera permitir el uso de espacios entre las palabras.

Así, a lo largo del último año he tratado de mapear ese océano donde se supone que están representadas o al menos apuntadas algunas de las navegaciones más importantes de mi vida en las últimas décadas. Confieso que sin suficiente éxito, dada la magnitud de la tarea y mis tiempos siempre reñidos con tantas otras tareas profesionales y familiares que me demandan atención. Los números son útiles en este caso y, como enseguida verás, resultan en verdad intimidatorios. Y eso que se refieren solo a un periodo de veinticinco años (1992-2017). Aunque fue en los últimos veinte que la cosa empezó de verdad a desmadrarse…:

—Mis diversos discos duros contienen unos 20 terabytes de información. Y suma y sigue una o dos gigas diarias. Un terabyte son 1.000 gigas, es decir 1.000.000 de megas. El primer ordenador con el que inicié este proceso en 1992, un MacIntosh LCII , tenía 12 megas de memoria en disco duro. Expandidas hoy hasta este deposito oceánico de cerca de 20.000.000 de megas.

—Cerca de 90.000 fotografías digitales, sin contar decenas de miles de imágenes analógicas cuyos negativos he renunciado a digitalizar (solo unos pocos miles entraron en cupo digital y sólo porque ya estaban pre-clasificados desde hacía mucho tiempo).

—Aproximadamente 20.000 planos de video/audio, cuyo visionado completo exigiría varios meses de dedicación exclusiva.

—Decenas de miles de páginas de escrituras mías (trabajo, relaciones epistolares, creación…) diseminados entre documentos word y correos electrónicos. Sin contar los varios miles de páginas manuscritas en las que de nada sirven las sofisticadas herramientas de búsqueda que hoy nos permiten manejarnos con cierta destreza y a toda vela por el mundo de la palabra en su versión digitalizada (no así, al menos de momento, con el de la imagen y el sonido).

La sensación de precariedad en esos mapas y caminos que conectan ese abrumador depósito físico-digital de mi memoria, me impiden sentir suficiente seguridad como para lanzarme sin dudas a tomarlo (el depósito físico —y exterior, habría que matizar— de mi memoria) como eje de la reflexión y concreción posterior de las historias con que resolver el trabajo creativo que me he propuesto. Aunque todos estos años pensaba que sería ese el material base de un nuevo proyecto creador, hoy tengo serias dudas, debido a todo esto que he reconstruido aquí.

Trabajo creativo de cierta ambición, como sabes, que a pesar de las graves interrupciones —la grave enfermedad y muerte de Isabelita quebró durante semanas mis rutinas, como ahora lo hace durante los días en que se ha demorado esta escritura, el agravamiento de la situación de mi madre—, ha llegado a un punto en el que, desde el pasado enero, al menos sí he conseguido que ocupe tiempos cada vez más generosos en que ir creando un estado de cosas a mi alrededor que me permita el despliegue de la creatividad. Me refiero a imaginar historias, puntos de vista, representaciones, es decir tareas que requieren un estado de la sensibilidad nada fácil de preservar, al menos cuando se quiere uno lanzar a un experimento formal de cierto riesgo, como es el caso.

Aún acosado por graves preocupaciones referidas a mis seres queridos, hace ya unos meses que no he parado de pensar, cada día durante varias horas, en cómo demonios resolver el reto que me he propuesto —NOTA AL MARGEN: al revisar este texto que tuve que dejar unos meses colgado, la balanza se había inclinado ya de forma irreversible—. Con la salvedad de esa frustración que te cuento ante la necesidad de poder manejarme de forma más fiable en los archivos de mi memoria, y aún con algunas dificultades técnicas no del todo resueltas respecto al equipo de hardware y las aplicaciones que deben ayudarme en la inmersión definitiva, siento que está ya muy cerca el momento de lanzarme al ruedo, por acojonao que en el fondo esté. Que lo estoy. Y mucho.

Y llego así al meollo de la cuestión. ¿Miedo a qué? ¿Miedo escénico quizás?

Lo que quiero hacer exige una puesta en escena cuyo centro sería yo. O mejor dicho aquello que me vea capaz de hacer de mí para transmutarme en esa inevitable ficción que somos cuando nos situamos en el territorio de la puesta en escena. Ese personaje, en suma, que me permita encarnar la serie de historias que quizás tuviese sentido contar. Ser actor, vamos.

El ejercicio de la palabra (por ende del gesto y de la voz, como será el caso al tratarse esta vez de un proyecto filmado que me tendría a mí como actor), por extensión el ejercicio del lenguaje —no sólo de la palabra—, al activarse en dirección a un ámbito artístico (al menos en su pretensión confesa; confesa por el hecho de buscar un público), a mi juicio es claramente preferible (por muchos motivos) ejercerlo desde el anonimato, bien separado de la vida personal. Enlazo así con el arranque de esta carta, que es el tema que me viene agobiando últimamente.

Bien sabes que tengo muy claro, y desde muy joven, todo esto de la necesidad de poner cuidado para no exponer al autor y dejar a la obra volar con independencia de su creador y su necesidad de prestigio (por vanidad o por pura cuestión de sobrevivencia económica), al menos una vez este la ha parido y lanzado a un público que será el que se apropiará de ella (o no si no le seduce ni interesa). Y resulta que ante la posibilidad de actuar, me resulta intelectualmente muy vertiginoso ver llegada una hora en la que las temáticas a asumir me obligan a una exposición personal, literalmente física, casi inevitable al ser estar vez mi rostro y mi voz herramientas imprescindibles de trabajo.

He dicho casi porque siempre se puede acudir al disfraz, al maquillaje teatral o cinematográfico (más realista) o a las modulaciones digitales que modifiquen algún rasgo del sonido de la voz. En ese sentido, resolver conceptualmente el dilema de los límites del disfraz —la división, siempre compleja , de donde está uno y donde está el personaje—, me está llevando bastante más tiempo de lo que había previsto. Entre las razones del «no» a actuar y exponerme, está la gran complicación que supone, desde el punto de vista técnico, cuando se trabaja en un ámbito doméstico y con los métodos solitarios y los ritmos equilibrados propios del escritor de toda la vida, que es mi referencia fundamental.

En realidad, da igual cuales fuesen las historias que acumulo por contar, su fortuna dependerá del retrato afortunado de un narrador: un narrador que se parece mucho a mí sin ser yo y que aparecería trabajando en su taller. Rodeado de cables, libros y todo tipo de dispositivos digitales, «markeriano» (a tenor del estudio de Chris Marker que filmó Agnes Varda; tenemos el clip en Vimeo, te aconsejo que lo veas, es muy interesante), el narrador es un escritor en el el año 2017, tal y como hoy le es posible escribir a un escritor que lo haga en pantallas y para pantallas.

Pero volvamos a mi miedo. El reto implica graves contradicciones con los fundamentos de mi propia tradición de creador que optó desde muy joven por el anonimato y la pseudonimía. No solo como vía más consecuente de rechazo a un star-logic —la lógica del star-system—, que, a mi mirada, había invadido casi por completo el mercado de las artes, literatura incluida. También porque se me hacía evidente que eso me permitía inscribirme en una antiquísima tradición de experimentación literaria a ejercerse en las fronteras mismas que separan a autor y narrador, a propietario y transmisor, incluso a esas fragilísimas que son las que separan a la realidad y la ficción. Tan radicalmente frágiles que de sus permanentes y torturados agrietamientos emanan, desde que es posible recordar, religiones, dioses, delirios de poder y hasta manicomios.

En fin, no quiero aburrirte con los detalles de este frente, en el que gasto bastante tiempo de (angustiada) reflexión. De hecho no he podido seguir más allá de las primeras páginas con Frantumaglia, el libro de Elena Ferrante que reúne su testimonio de las razones por las que escogió una radical pseudonimia y amputar toda presencia física personal en los numerosísimos ritos sociales y escénicos en los que tiene que participar hoy un escritor —por extensión creador—para poderse hacer «un nombre» y, con un poco de suerte, vivir de él. La angustia no surgía ni mucho menos de que, como es obvio, estoy de acuerdo con los detalles muy bien meditados de su postura, que ha sido siempre la mía y por razones muy similares, sino de que justamente por eso me agitaba enormemente percibir con mucha más claridad de la que quizás le sea posible a un lector común, las tensiones que ha supuesto para ella tener que mantener esa apuesta. Mientras me es posible admirar la exquisita calma con que se ha enfrentado a esa inmensa dificultad —bien sé las estupideces sin fin que hay que escuchar con el paso de los años cuando se hace una apuesta radical por el anonimato— y me emociona el temple y elegancia con que administra su paciencia para resolver el permanente cuestionamiento que suponen sus decisiones de gestión autoral, me angustia la idea de que aún sea necesario tener que dar todas esas explicaciones. Y aún más cuando, si se tiene la mala suerte de tener demasiado éxito, eso lleva a que el star-system se fije en ti y abra las compuertas del escarmiento público, en extremo cruel dadas las circunstancias. Una jauría hambrienta de periodismo-paparazzi se ha lanzado entonces sobre ella y aún sigue lamiendo los huesos del fallecido cuerpo de su anonimato.

Comprenderás mejor ahora el marco de mis motivaciones para haberte pedido el favor de conseguirme el texto de Griffin. Mis investigaciones, por las que mostrabas tu curiosidad, son más un renovado interés en el tema del anonimato, la pseudonimia y la ficcionalización voluntaria o involuntaria de la autoría, así como de los ritos que implica asumir ponerle «una cara» pública. Sólo que esta vez en un contexto mucho más complicado, dada la naturaleza en buena medida fílmica del proyecto y a la necesidad de usarme como actor sin en el fondo necesitar ni desear actuar de mi mismo. Me temo que para resolver el acertijo sólo me queda el recurso de la comedia. Y, la verdad, no tengo ni idea de si puedo ser un buen cómico. ¡Más miedo p’al miedo escénico!

La única forma de que no te masacren es saber reírse de uno mismo a tiempo, me digo para tranquilizarme. Entretanto, dado que no se reúnen aún las condiciones de auténtica inmersión creadora, pongo a punto la infraestructura tecnológica y escénica —¡meses y meses de trabajo (y años de concepción)!—, mientras resuelvo una última tanda de problemas familiares en la esperanza de terminar por conquistar una tregua en la que ponerme de verdad a «escribir» (que incluye esta vez actuar: escribir con el rostro y la voz), mientras trato de despejar las montañas de libros que se han ido acumulando para alimentar los distintos temas a resolver en las historias por contar.

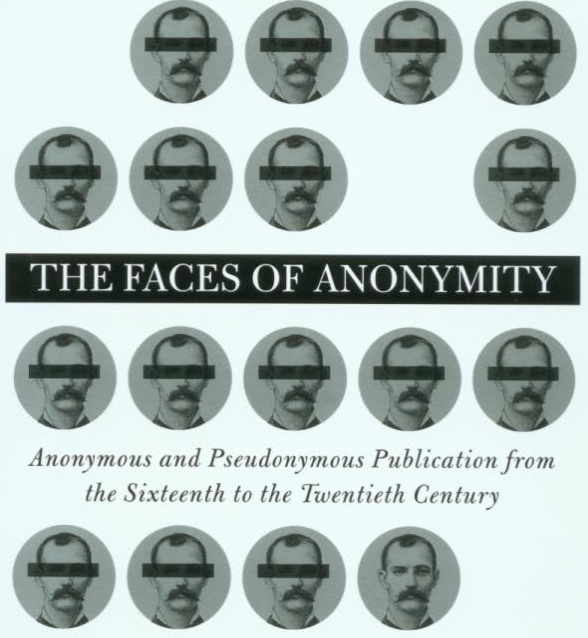

Uno de esos libros llevaba tiempo, más de un año en la cola: una de esas raras fuentes bibliográficas sobre el tema que desarrollo en esta carta, hallada por azar en un estante de novedades de estudios filológicos durante una visita a una librería madrileña:

Compendio de artículos referidos a la literatura clásica, me ha interesado sobre todo lo que cuenta relativo al Arcipreste de Hita y su Libro de Buen Amor y al caso de Leandro Fernández de Moratín, quien por cierto me ha despertado gran simpatía al saber más en detalle su historia. Adjunto por si tienes curiosidad algunos de los subrayados por algunos de los artículos del libro.

Por su parte, quizás haya sido la muerte de Isabelita la que más ha tenido que ver en retomar este tema de los anonimatos y actitudes afines en su versión más académica. Además de una extraordinaria poeta, ella era una académica. Y ese repaso de su pulsión más científica, que ejercía sin vergüenza alguna en los ámbitos académicos más exigentes —también en los más populares: los colegios con sus maestros sus niños—, me ha recordado que no solo disfruto profundizando en el rigor de los argumentos y en contrastar las fuentes de los estudiosos, sino que la desafortunda polémica que aun implican estos temas —como prueba el linchamiento paparázzico a Elena Ferrante— obliga a extremar los cuidados y armarse bien de razones. por si llega el caso de que haya que sacar la artillería pesada. ¡Ay, Arcipreste de Hita, nunca hubiese imaginado que te recordaría con el inmenso cariño de un hermano del alma!

Disculpa, me estoy enredando, a lo que iba es que se da la circunstancia de que, tras la muerte de Isabel, rodeado de sus libros (sobre todo los de poesía pero también sus textos académicos), empecé a acompañarme de uno de ellos de forma permanente. Amuleto del duelo, el librito, publicado en el 2015, es una pequeña antología de sus poesías, editado por una autodenominada Cooperativa de trabajadores anónimos del libro (¡qué nombre fantástico!; aunque he visto que la segunda edición, que os estoy regalando a todos los amigos, ya no va bajo ese sello).

A modo de misal pagano —a Isabelita le gustaba repetir «yo no soy creyente pero soy practicante»: más de una vez la vi ponerle velas a una virgen—, lo llevo en uno de los bolsillos de mi pantalón.

Cuando Isabelita me regaló este libro, con una hermosa dedicatoria que al leerla hoy me arranca lágrimas , yo no me fijé en un detalle que sólo se me reveló tras su muerte, al recuperar este tesoro delicioso, plagado de pinchacitos de inteligencia y afilada sensibilidad: no me había fijado en que el nombre de la autora va entre interrogantes.

Enorme detalle pues supone un profundo abrazo con una antigua complicidad que nos unía, aunque solo esbozada, pues ella en su obra no la terminaba de hacer explícita. Esos interrogantes suponían asumir por fin, de forma sencilla, tierna y retadora, como es obligación del poeta, y en el lugar que corresponde (la portada), el conflicto de la apropiación de las palabras por parte del autor que las teje y siente y que por ello piensa que solo son suyas y no del árbol, del viento o del resto de la humanidad.

Ella me decía a menudo, entre el reproche y al admiración (si es que existe algún pueblo en el camino entre esas dos paradas): ¡pero si tú eres mucho más radical que yo!

Han sido pues lágrimas también por mi descuido al pasar por alto el detalle cuando estuve a tiempo de darla un largo abrazo cómplice por haber dado por fin el paso de introducir unos interrogantes flanqueando su nombre autoral, y ni más ni menso que en una antología. Descuido que al cabo avivó el reencuentro con una temática que, como te decía, de todos modos está muy a flor de mi piel. Piel que se ve hoy ante el pavoroso reto de lanzarse al ruedo a encarnar a un ser imaginario frente a una cámara .

¿Como manejar ese yo inevitablemente ficcional sin traicionar mis severas reticencias a entrar en el juego regular y autor-itario del Régimen de la Autoría, y aún menos en del inescrupuloso Mercado que los sostiene? ¿Cómo tomar fragmentos de memoria filmada personal para vestir la voz de un personaje imaginario pero tan parecido a mí sin que el resultado sea un collage al que se le ven los costurones?

Miedo a la duda cuando llegue la hora ineludible de las decisiones. Aunque, ahora que lo pienso, es algo tan natural que no me preocupa tanto. No tener miedo ante el ruedo artístico o es prepotencia o es temeridad. En ese ruedo no existen las certezas, todo es tentativa, la duda es la única guía, como y también ocurre en la ciencia: hay que dudar de todo, no sin miedo (¡tan natural!: ahora lo veo), sino sin que el miedo nos paralice.

A fin de cuentas toda imaginación tendrá irremisiblemente que fracasar cuando se trate de convertir en realidad. No por ello la realidad sigue sedienta de imaginaciones y no le faltan los dispuestos a soñarlas. Miedo pues ante el sueño, a no despertarse a tiempo, a no saber como salir de la ficción y emerger de nuevo la realidad. O miedo al despertar y a mirar el tejido invisible de nuestros sueños, despojos de vago recuerdo siempre distintos a lo soñado. Miedo al cabo a la locura, quizás el más natural y humano de los miedos. ¿Qué haríamos sin ese miedo?

Muy sencillo: convertirnos en Don Quijote. Confusión épica, fundadora de los relatos modernos.

Y en ese punto de mis desvelos el cartero trajo el otro día un paquete alargado con otro libro:

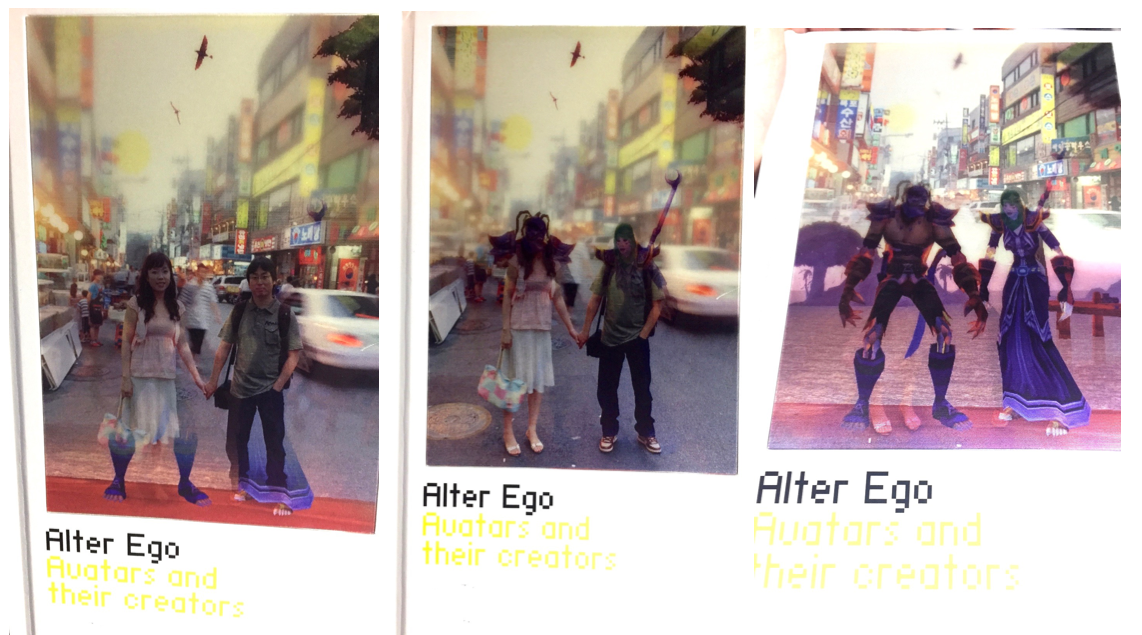

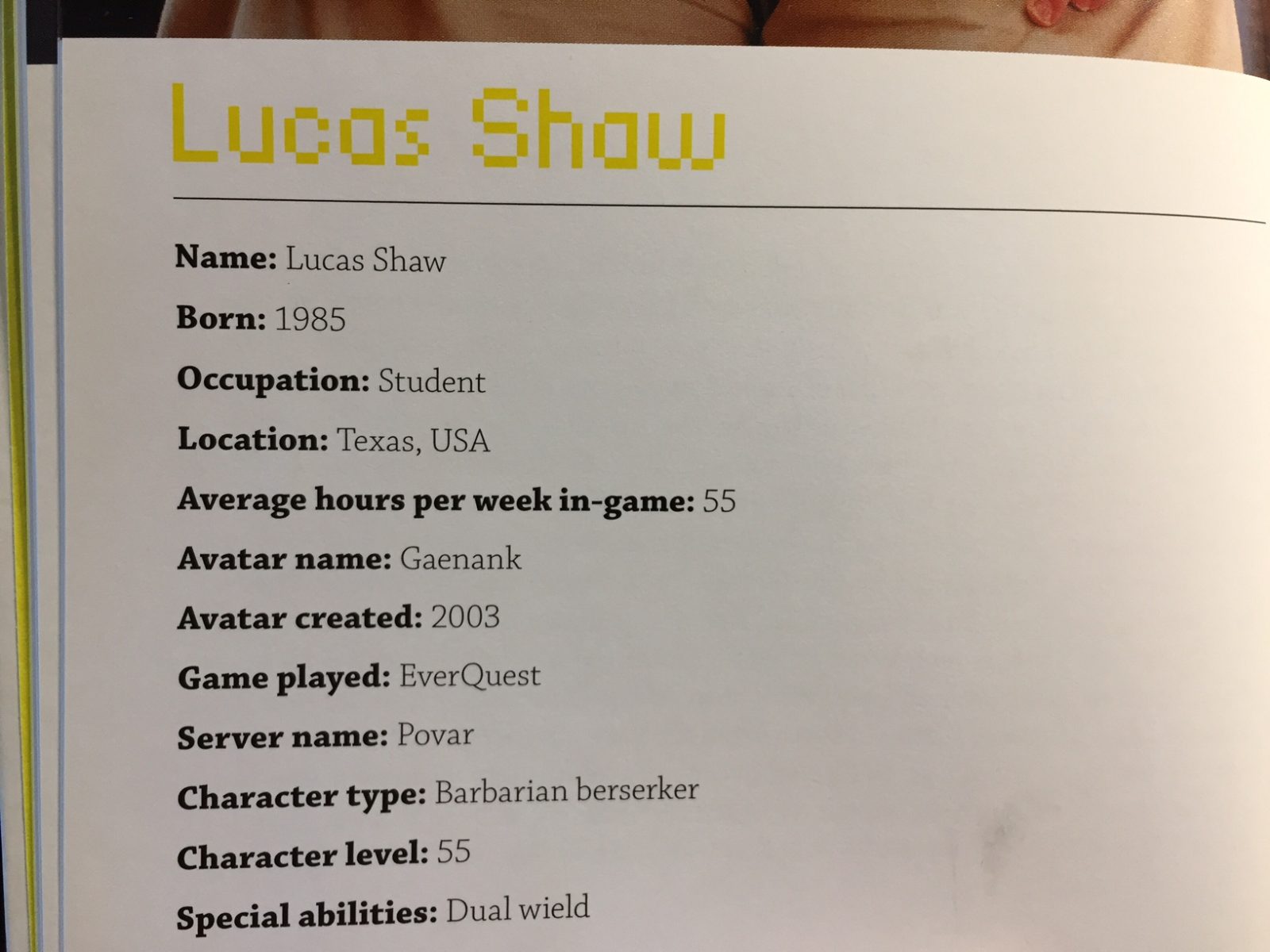

Alter Ego. Avatares y sus creadores (2007).

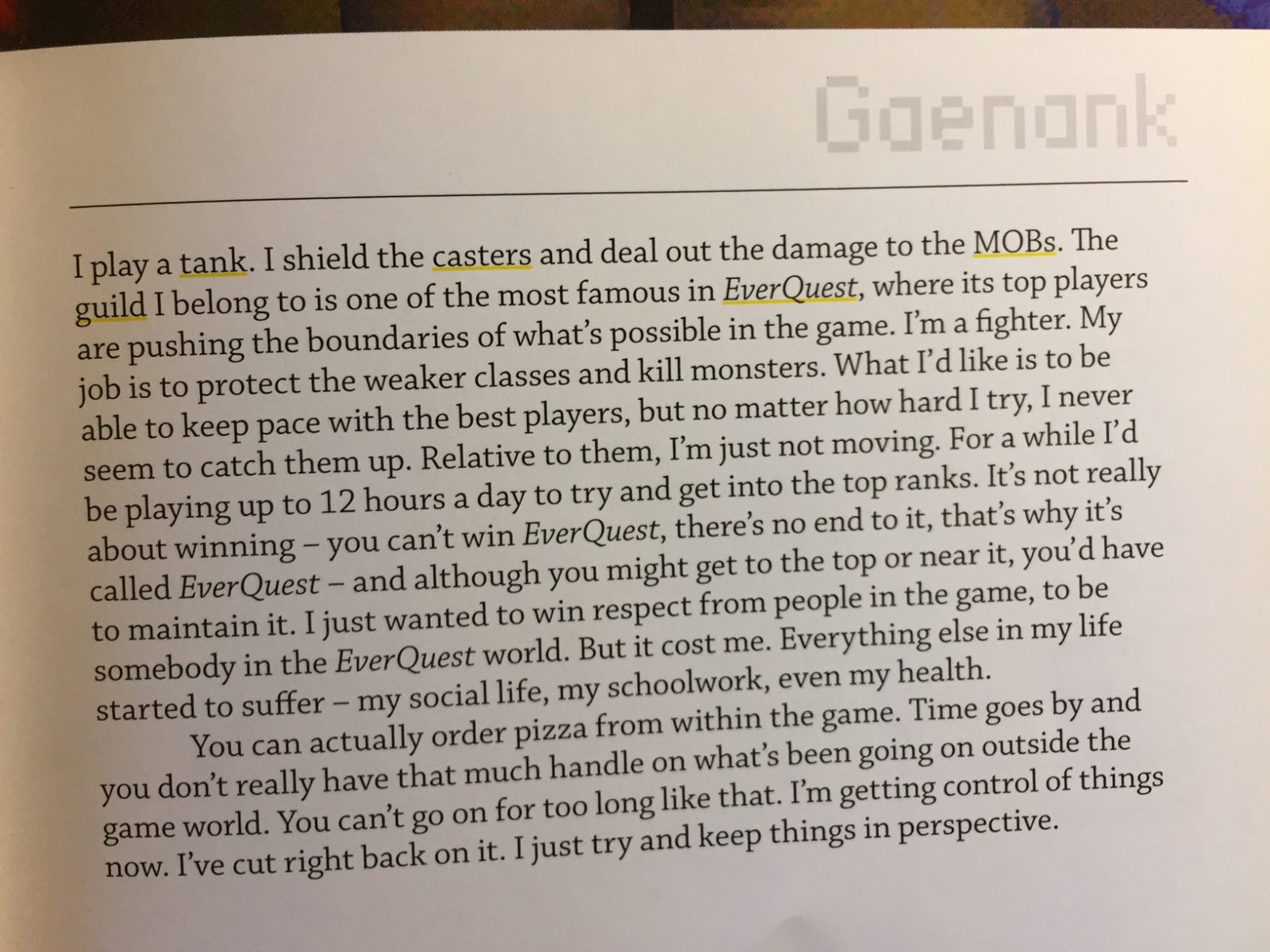

La portada reproduce en forma de holograma uno de los 61 casos que recoge. Cada caso va acompañado por la foto de la persona y la de su avatar, además de un perfil y un testimonio sobre su relación con los videojuegos o con Second Life u otras plataformas de paisajes y sucesos virtuales. A las pocas páginas me detuve estupefacto en este caso que es encadena de forma explícita con mi alusión a Don Quijote, que acaba de escribir cuando me puse a ojear el libro:

El resto de testimonios —adjunto una pequeña muestra— no tienen desperdicio. Y hablamos de un tiempo previo a los dispositivos de realidad virtual tridimensionales, que son sobrecogedoramente inmersivos y con los cuales las fronteras tempo-espaciales-sensoriales, ergo las del propio yo, se alteran por completo: la traca de trastornos mentales que está por venir es de espanto.

Sonó la sirena. Llegó la hora de salir de paseo (hoy doble, es domingo… quise decir que era domingo cuando escribí una primera versión de esta carta-diario-legajo memorístico: la acabo meses después). Te debía hace tiempo dedicarte un rato de compañía discursiva. Aunque creo que me he pasado unos cuantos pueblos en la extensión, ay, mi crónica falta de contención. Y, peor, esta vez ni siquiera he conseguido salvar tiempo para corregirla adecuadamente, debe estar plagada de gazapos y errores sintácticos debidos a una redacción apresurada.

En fin ya te he alertado, en realidad todo esto ha sido más un desahogo frente a mi mismo —el gran tema no habría sido el anonimato como el miedo, incluido el miedo a perder el anonimato—, y quien sabe si compartiré esta escritura con otros amigos que están también curiosos por mi situación creadora de los últimos tiempos, o quien sabe si incluso no acabará formando parte algún día del «making-off» de la obra que termine por parir. Tómate pues esto como algo ciertamente informal, como desarrollado en compañía de unas cervezas, asumiendo que hay aún cierto desorden en las ideas e inevitables errores al expresarlas.

Aunque, en ese sentido, situar en el club la carta me da el inmenso alivio de que siempre podría entrar y corregirla ¡o invitar a alguien a que lo hiciese!

Antes de despedirme, dos referencias bibliográficas más que tenía a mano ants de empezar a escribirte y completan el paisaje bibliográfico que ha ido creciendo a lo largo de la carta. Una, el libro que me puso en la pista del de los avatares, de título Mi avatar no me comprende. Cartografías de la suplantación y el simulacro. (Danel Escandell Montiel. Editorial Delirio, diciembre 2016).

Y por otra parte una joya que me llegó ayer. De apenas veinte páginas, publicado en 1925 en una colección de ensayo maravillosa (repasa los títulos en la página izquierda adjunta), sobre todo si consideramos que formaba parte de un catálogo de casi un siglo atrás:

El libro arranca con dos preguntas de Foster, la segunda de las cuáles permíteme que te invite a responder, pues cataliza por completo el sentido de mi carta:

¿Te gusta saber quien es el autor de un libro?

La cuestión es más profunda, incluso mas literaria, de lo que podría parecer. Un poema, por ejemplo: ¿nos depara más o menos placer cuando sabemos el nombre del poeta?

Un fuerte abrazo,

R

Enviar aplauso

Enviar aplauso

OPINIONES Y COMENTARIOS