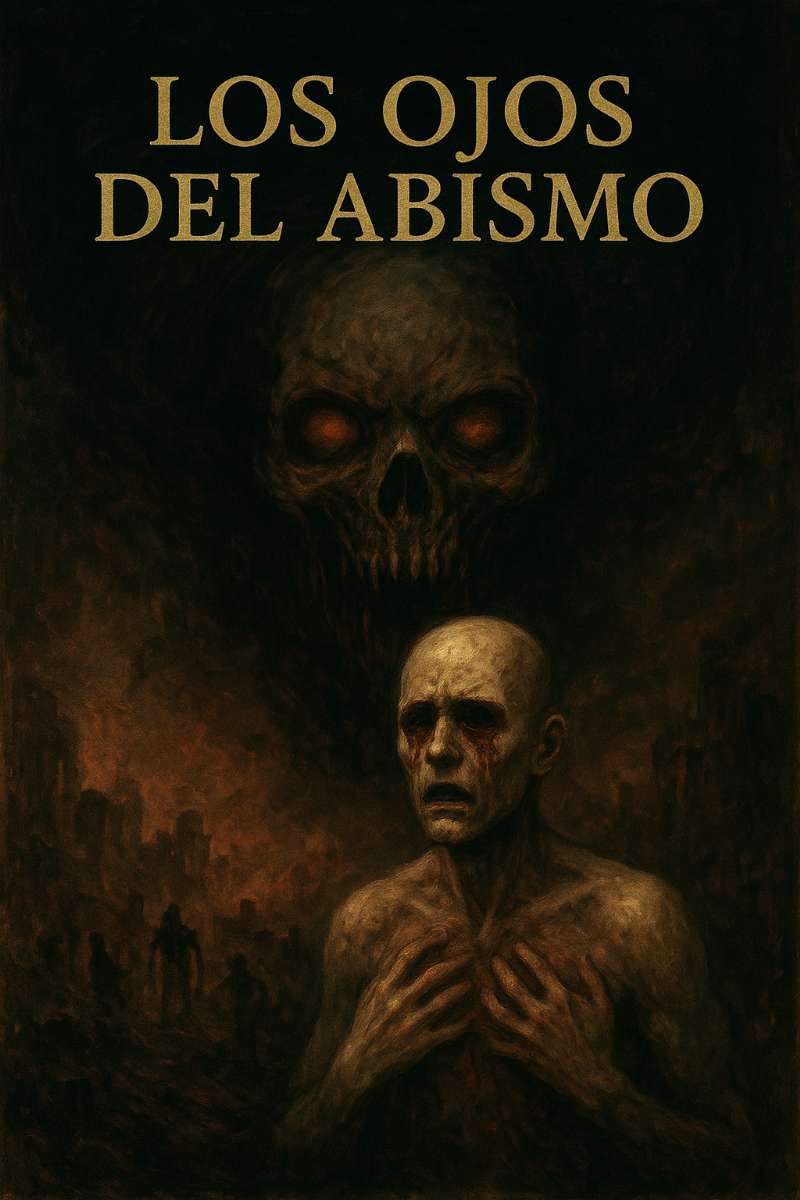

LOS OJOS DEL ABISMO

“Cuando los ojos de los hombres sean abiertos sin párpado, y la carne se entregue al filo consagrado, entonces las Puertas de lo Innombrable serán vistas. Y lo que duerme bajo los mares volverá a respirar.”

— Al Azif, Libro III, Verso 17

Bocas desdentadas aúllan en la penumbra. Sombras famélicas hurgan bajo la costra de la tierra en busca de alimento. Maldiciones cruzan el aire como aves negras que anuncian lo inevitable sobre un campo sitiado, donde la esperanza muere de sed.

No sé si estas paredes pertenecen a un hospital o a algo más atroz. Me han encerrado junto a otros inocentes, aunque aquí la inocencia no significa nada. Temo que repitan los mismos actos monstruosos: nuevas heridas sobre cicatrices, marcas en la carne dañada. No puedo resistirme.

Un olor a viático corrompe el aire: incienso mezclado con secreciones humanas. El aliento de mil bocas empaña los cristales. Más allá, las ruinas se extienden caóticas entre los escombros: cuerpos encorvados que se arrastran buscando agua con desesperación. Entre el polvo ennegrecido se escuchan los llantos, voces de niños que nadie consuela. Manos huesudas imploran a un cielo que nunca responde.

—¿Seguro que quieres verla? No hay vuelta atrás. Tómalo como una promesa de poder —susurra el Sr. Torre, traficante de secretos y sacerdote de sombras. Un fulgor rojo ardía en sus pupilas.

Obedezco. El eco de las voces me arrastra hacia mi destino. Solo deseo contemplarla de nuevo.

—¡Túmbate!

El frío del metal muerde la carne de mi espalda; manos expertas en el dolor me inmovilizan. La herramienta destella y, antes de apartar la cabeza, el filo roza mis párpados. La carne se abre, la luz me atraviesa y el mundo se vuelve fuego líquido.

El tajo avanza rozando el hueso; escucho un chasquido. El párpado se desprende: apenas un hilo de sangre resbala hacia la sien. Me limpian con una gasa y, al retirarla, el dolor es tan intenso que no sé si estoy gritando o si el grito ocurre fuera de mí.

Me ordenan resistir. Mi visión se nubla con partículas que se mueven en el límite de mi mirada. No solo me arrancan la carne: me arrancan las puertas que guardaban mi cordura.

A través del dolor escucho otro sonido: un zumbido grave que vibra en mi interior como un océano sepultado. Algo inmenso grita en los abismos. Sé que el experimento maldito lo convoca.

—¡Relájate! ¡Ya casi hemos terminado!

Quedan las esferas despojadas de sus párpados y tiemblan como planetas recién nacidos. Un asistente los deposita en un frasco lleno de un líquido denso; chapotean como medusas. Se agitan formando arcos y símbolos que parecen indicar otras dimensiones.

—¡No grites, cerdo! ¡Tu mirada ya no implorará piedad! Tus ojos quedarán abiertos hasta que se sequen. No dormirás. No llorarás. Verás todo aunque no quieras mirar.

Dentro de mi cráneo resuena aquella marea subterránea. Mis ojos ya no son míos: se han vuelto ventanas abiertas hacia lo que mora más allá del tiempo. Y a través de ellas, observo algo espantoso y hambriento que nunca duerme.

—Tráiganla. Dejen que pase su mujer —ordena el Sr. Torre con voz de hierro.

La escucho acercarse. Cada pisada retumba en mi pecho como un tambor fúnebre. Mi corazón late no por miedo, sino por anhelo. Ella aparece demacrada, con la piel pegada a los huesos como pergamino. De su cabello gotean hebras viscosas. Sus ojos —¡oh, los mismos que una vez me miraron con ternura!— brillan con la misma desnudez que los míos. Se detiene a mi lado callada, pero bajo su rostro palpita otra presencia.

El aire se quiebra con voces que no pertenecen a este mundo. Se inclina y me toca la mejilla. Quiero creer que es ella quien me besa. Pero cuando su piel roza la mía, siento que se abren grietas, como si un grimorio se escribiera en mi cuerpo revelando secretos prohibidos. No sé si es ella o el rostro de Nyetanyahutep oculto tras su semblante. Su aliento es el de los abismos, y sus pupilas reflejan un mar de tinieblas que también me habita.

—No basta con mirar —me susurra al oído—. La ciudad se consumirá bajo el fuego. ¡Cada sombra será devorada!

Y entonces lo comprendo: ese temblor de sus labios y el tono de su afilada garganta al hablar no los reconozco. Mi esposa no está aquí: nunca estuvo.

El Sr. Torre da un paso al frente, y su presencia impone un silencio absoluto. Sus manos se elevan como un maestro de ceremonias. Su silueta se multiplica en figuras imposibles.

Tierra y cielo se quiebran; el horizonte se inclina ante él. El aire arde con cenizas y humo que se mezclan con lamentos humanos y abisales. Este no es otro mundo; es el que conocí, devorado desde dentro, corrompido por un hambre que nunca se sacia, ni tiene nombre.

—¡Mírenlos! Están preparados. ¡La unión traerá el poder de la visión verdadera!

Un resplandor me deslumbra. El aire vibra y retiembla con millares de voces arcanas que entonan un cántico capaz de nublar la razón. La carne se estira, los huesos restallan, y mis ojos abarcan todo lo que nunca debió ser visto: las calles se retuercen, la ciudad incendiada se pliega como papel quemado; por los edificios derrumbados se deslizan los cuerpos humeantes. Las grietas de los muros guardan las antiguas risas, como si el eco de la vida insistiera en no morir del todo. Entre los laberintos de polvo y silencio se conservan huellas diminutas: juguetes sepultados, fotografías chamuscadas, rostros vacíos que el viento empuja con una delicadeza cruel.

Un murmullo sordo arrastra memorias arrancadas de raíz. Los muros aplastan las sombras de quienes alguna vez tuvieron un hogar. Y mientras el fuego arrasa con todos los restos, algunos cuerpos erguidos se aferran obstinados a los escombros, como si de ellos aún pudiera brotar entre el humo un último lamento.

Un clamor constante se enreda en mi cráneo, como gritos que retumban dentro de mí. Entre los cuerpos que se disuelven, percibo un dolor sin fin, como si cada familia perdida gritara al unísono desde la misma herida.

Frente al abismo, las sombras se alzan. Brazos suplicantes se estiran hacia un cielo vacío. ¡Qué multitud de silencios!… Todos se funden en un cuerpo informe que late y se arrastra como un pueblo sitiado en un océano de hambre y sed insaciable. Mi garganta se desgarra en un grito que no termina.

Y yo sigo mirando. A mis ojos no hay sombra que los calme. Veo la carne fluir, las multitudes fundirse en un solo organismo hambriento que grita en lenguas humanas. Veo el altar del mundo derrumbarse. Veo océanos levantarse como bestias enfurecidas. Veo que no queda nadie que quiera mirar… excepto yo.

Mis ojos, abiertos al daño, me condenan a la vigilia perpetua. Cada instante se dilata hasta el infinito; el mundo se fragmenta en geometrías imposibles. El horror siempre estuvo aquí, bajo la piel del mundo, esperando.

Y aun así, sigo mirando. Siempre mirando.

“… entonces las Puertas de lo Innombrable serán vistas. Y lo que duerme bajo los mares volverá a respirar.”

© 2025 Aurelio García Collado Adame Cruz-Silva

Las imágenes que acompañan este relato se han generado mediante inteligencia artificial a partir del texto.

El año sin primavera

El año sin primavera

OPINIONES Y COMENTARIOS