El caso de los cuatro hermanos “Ranoque MuCutuy”, miembros de la comunidad Uitoto, conmovió al país luego de que sobrevivieran solos durante cuarenta días en la selva, tras el accidente de la avioneta HK 2803 tipo Cessna 206, en la que viajaban junto a su madre, y otros dos adultos, quienes fallecieron en el siniestro.

“La Senda de Chullachaqui”

Aun con heridas visibles y el alma desgarrada por la pérdida, Lesaù tomó la decisión de abandonar el lugar del accidente dos días después en busca de agua y alimentos. No podían esperar más. Los murmullos resonantes de la selva, el clima, los mosquitos, el desasosiego por la espera incierta del rescate, el dolor silencioso que le causaba la cercanía a los cuerpos sin vida -entre ellos, el de su madre dentro del fuselaje roto del bimotor- y el llanto del bebé por hambre en brazos comenzaban a desesperarla demasiado. Entonces reaccionó: decidió alejarse del lugar, seguida por sus hermanos, resignados e impávidos… Se internaron en la espesura, guiados por su instinto indígena y el rumor del río Apaporis, que parecía llamarla a lo lejos con voz esperanzadora. Así comenzó su travesía por uno de los territorios más misteriosos y salvajes del planeta.

Lo que no sabían era que, al internarse en un ecosistema de densidad inabarcable -donde los árboles hablaban en susurros entre sí, la humedad se pegaba al alma, y la biodiversidad tejía secretos con el viento en lenguas olvidadas-, sin querer queriendo, habían cruzado los umbrales del territorio de los Ayuyús.

Allí, entre lianas y bruma en espiral, acechaba su líder: Chullachaqui, entidad singular y errante, que se delita en atrapar almas jóvenes -las más inocentes-, para llevárselas manigua adentro, al inframundo vegetal donde ni la luz del recuerdo se atreve a entrar.

Chullachaqui no era un espectro cualquiera. Posee la habilidad de transformarse; es un nagual sin clan, un guardián solitario con mil rostros, arquetipo del espíritu sombrío que habita los rincones más profundos y húmedos de la selva ancestral. No es un demonio, sino un custodio del equilibrio oscuro, cuyos rasgos preternaturales existen para mantener la tensión sobrenatural entre la manigua y los abismos que la rodean.

Los niños caminaban. No sabían desde cuándo. Habían perdido la noción del tiempo. Sus pies estaban descalzos, sus nombres, deshilachados. Cada uno llevaba una flor en la mano: no sabían por qué. La selva no tenía norte, pero algo los guiaba. Un susurro vegetal, una raíz que palpitaba bajo la piel.

En lo más hondo de la selva, donde los mapas se disuelven en líquenes y los caminos se multiplican como sueños, los cuatro niños caminaban. Lesaú al frente —firme, aunque agotada—; Solín, pisando hojas sin hacer ruido; Tiené, parloteando con un escarabajo invisible; y Kristeún, dormido, con las pestañas temblando como alas.

Fue entonces cuando aparecieron los trasgos buenos del Reino de las Chispas Escondidas, sin estallar en milagros ni resplandores. Percibieron enseguida que los menores estaban extraviados, y que necesitaban guía y protección. Con cautela, descendieron desde la copa de los árboles, decididos a ayudarlos a salir de la selva, guiándolos por los senderos menos peligrosos en dirección a la civilización.

Los trasgos se manifestaban en formas sutiles: ramas que se curvaban al paso, raíces que se alzaban para formar puentes secos; micos curiosos arrojando frutos dulces desde lo alto; hojas susurrantes de flores silvestres que perfumaban el aire húmedo; lluvia tibia cuando el frío calaba los huesos; como espejos temblorosos —sin espuma— de las quebradas cristalinas que desembocaban, cantarinas, en ríos impetuosos y crecidos.

Y durante la noche… adoptaban la forma de sombras protectoras, suaves y sin bruma, para velar los sueños de los niños sin perturbar su descanso.

Cuando los cuatro niños cruzaban la quebrada de los helechos doblados, el aire cambió. No era viento… era una voz antigua, filtrándose entre líquenes, como si la selva estuviera cantando algo que no debía revelarse.

Desde sus huracos, los Ayuyús, agazapados como pensamientos impuros, lanzaron su artimaña: una espora azul de canto tibio, un ser fúngico que no crece en la tierra sino en el pensamiento. No se ve… se siente. Duerman los que recuerdan, escuchen los que dudan. Que el musgo los arrope, y olviden su ruta…

La espora se posó, delicada e implacable, en el borde del pensamiento de cada niño:

- Lesaú, la mayor, sintió que el nombre de su madre se le deshacía como papel mojado.

- Solín empezó a oír a los árboles hablar con la voz de una tía muerta.

- Tiené se detuvo a mirar una mariposa que giraba al revés… y pensó que eso era normal.

- Kristeún dejó de llorar… porque ya no recordaba por qué lloraba.

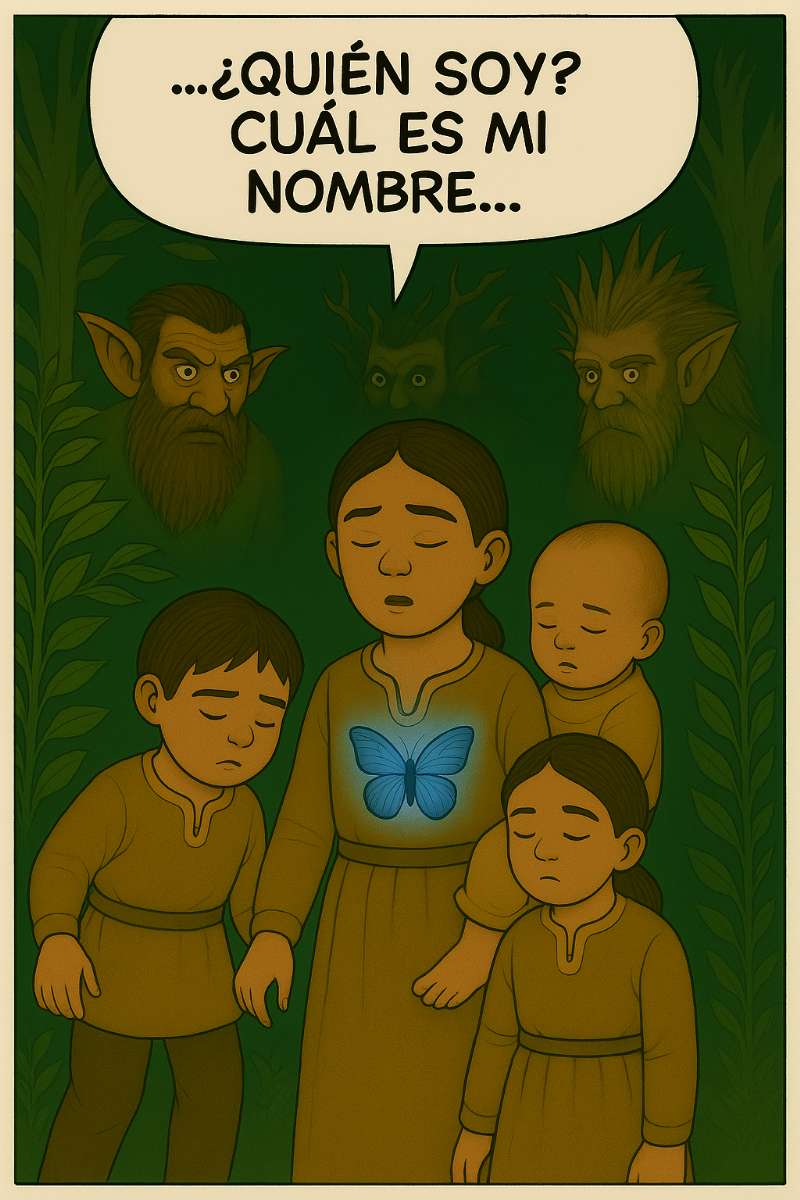

Sus ojos se cubrieron de un velo tenue, como niebla de madrugada. Ya no eran del todo ellos. La razón, adormecida, flotaba a la deriva. Estaban poseídos —no por fuerza— sino por vibraciones de otro mundo.

Desde la espesura, El Chullachaqui, murmuraba a los Ayuyús en lengua rota: “No roben sus cuerpos…tan solo dispongan de sus voluntades. Que no sangren por heridas externas, que no lloren por golpes visibles…tan solo roben sus razones. Y así, al olvidar su verdad, sus orígenes, caminarán sin estridencia, en la dirección del árbol de Lupuna colorada.”

Los trasgos buenos, al percibir el cambio en la vibración del bosque, corrieron por raíces viejas para interceptar el encantamiento. Pero el efecto ya obraba como una constelación cambiante de fuerzas invisibles, pugnando entre sí por dominar las tiernas humanidades de los niños. La voluntad de poder había penetrado sus pensamientos como bruma espesa, disolviendo certezas y sembrando confusión donde antes había luz.

Aun así, quedaba una llama de esperanza: si uno solo de ellos lograba recordar su nombre verdadero, el hechizo se quebraría. Pero no ocurrió. Y fue entonces… cuando una mariposa azul se posó sobre el corazón de Lesaú, como señal de que sus espíritus ya no pertenecían al plano terrenal, sino que comenzaban a vibrar con fuerzas extrasensoriales.

Los caminos se cerraban tras sus pasos. Las huellas se desvanecían. El cielo —espeso— se plegaba, como si el tiempo mismo respirara con esfuerzo. Lesaú, sin saberlo, guiaba a sus hermanos por un sendero tejido de misterio, donde cada pisada era contemplada por ojos invisibles que parpadeaban desde la espesura.

Los Ayuyús acechaban, complacidos. No atacaron con garras sino con trampas de confusión, hambre y desesperanza, tejidas con sigilo entre raíces y susurros, esperando quebrar la voluntad de los párvulos desde dentro.

Esta historia continuará…

Enviar aplauso

Enviar aplauso

OPINIONES Y COMENTARIOS