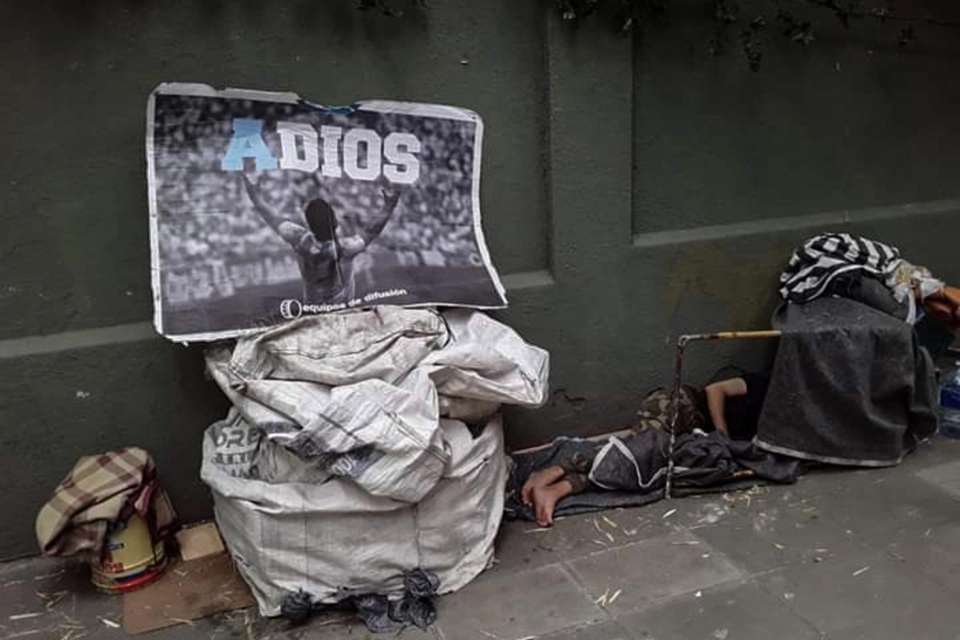

Muertos de frío en Buenos Aires

***

julio/agosto 2019

I

Muertos de frío. En la noche la helada

cae sobre las personas y las mata;

se marchitan y mueren invisibles

sin decir una palabra, sin gemidos.

Están solas con apenas una cáscara por ropa

que la helada moja con su agüita hasta empaparlos.

Para ellos se fueron todos los abrigos,

las minúsculas fogatas encendidas

que dan ese momento de sosiego

detrás de unos cartones o de la carcomida

corteza de un árbol que hace equilibrio

subido a una hilacha de cielo recién llegado.

Los demás árboles desertan sus hojas

y apenas quedan, mudos testigos de su huida,

unos pimpollos de noche prendidos a la escarcha

que desgarra definitiva el silencio que el frío

carga sobre el lomo de un gato azul-azul

que maúlla a media voz, medio muerto,

su deseo de amor en lo alto de una vieja terraza blanca.

Helada cruel, escarcha y hambre

sobre la gente que se tapa de a ratos

con trapos y cartones, como puede.

Vamos por la soledad que el frío propone

a la reunión del viento sur que llega como una pezuña

blanca que desfila por la carne sin pretensión de acariciarla.

Hiere la mejilla el viento sur, hiere los labios,

deja la lengua mustia, exangüe, hiela la voz

que no puede entonar un precioso lamento

para que en la madrugada alguien lo oiga y regrese

a donde el hombre sólo tiene el frío en las sienes.

Vamos más lejos aún del último grito que se escucha.

Donde el viento arrea las diminutas humanidades

de una bandada de niños que están a la intemperie

de los gobernantes. Están todos los niños.

Está uno rojo. Está uno azul. Está otro negro.

Está el mundo con su soledad y tal vez dos colillas,

sólo dos colillas, de cigarrillos que se queman de a ratos

y echan un humito gris recién degollado.

Todos los niños buscan, los ojos bien abiertos.

Dan vueltas por las esquinas, golpean las persianas

de los negocios amurallados y evitan a los policías

que no salen de sus patrulleros a correrlos

por donde la noche hace su desembocadura.

Todos los niños buscan un instante

de calor subterráneo donde pasar la noche

entre el hambre y el frío que cae empeñosamente

sobre ellos. Mientras tanto, el señor presidente duerme.

Duerme su indiferencia en la cama caliente

de sábanas inmaculadas, de mantas con florones

del tamaño de un pomelo y una arrobadora almohada

donde hundir su cabeza de crueles indiferencias.

Los muertos de frío cruzan la noche sin dirección,

van entre sombras santiguándose el cuerpo helado

hasta que llega el día y cuentan entre los sobrevivientes

las víctimas de los que nadie recordará su nombre.

El presidente desayunará sus sepulturas

como todos los días de su vida

y hablará del bonito sol colgado en las cornisas.

II

El presidente, apenas despierta,

manda a los funcionarios a rodar por ahí,

a desayunar moribundos de a sorbitos.

Una cucharadita de pobre a la mañana,

una tan sólo una, les sabe agria, como de alacrán

en la papila de la lengua muda.

¡Ah los pobres cada mañana! ¡Ah de ellos!

Por donde pasa el auto rojo,

la mujer engordada de pastillas,

el hombrecito azul de la oficina,

van los funcionarios con su anatomía floja

a palpar un desgraciado, al menos uno,

y tocar un timbre y salir disparados.

¡Ah los funcionarios! Van a las ferias

a repartir el hambre a manos llenas

y van bien abrigados. Sudan cenizas,

huelen a orines de la madrugada,

y exhiben los muñones de sus sentimientos

como si fueran aves de picos luminosos.

Meten sus hocicos en las pequeñas mugres

de unos biblioratos de sentencias.

¡Algo habrán hecho para morir de frío! Explican.

Congregan jueces y abogados que manifiesten

que morir se ha de morir de todos modos.

Luego ríen. Con estatus singular ríen de todo.

O no de todo. De la muerte de frío de los otros,

a esos que le ofrecen un tanto de cemento así

para que desayunen si no han muerto aún bajo la escarcha.

¡Y cómo ríen! Es gente alegre que no pregunta nada.

Nada quieren saber del mundo de los muertos

y menos de los muertos de frío. ¡Qué ocurrencia!

De los niños de nadie, los que están en las calles,

no se ocupan. Es asunto de otros, no de ellos.

Pueden pasar por las ruinas de un silencio,

verlos el torso al aire, sin pecheras.

la piel de ayer, mustia de hambre,

sus nombres sin bonanzas ni mejillas,

extraños de abrazos y caricias

y el desamparo del ave que no les canta.

Pero ellos no los ven, aunque les llamen.

No ven las largas filas de la muchedumbre

de niños que suenan cacerolas vacías

en las que no hay las alegrías blancas

de la leche tibia ni el pan de los sosiegos.

No los ven porque están ciegos,

un eclipse de asfaltos les espantó las pupilas

y en el hondo de sus cuencas vacías

se les amontona la anatomía verde

de la cotización del dólar.

III

A esta hora en Buenos Aires

se ve desfilar un sermón del cementerio

al bar de enfrente donde bebe un café negro

sin azúcar. Amargo. Un niño tembloroso

pide algo que el sermón ignora. No le pide un amor,

ni un abanico, ni un caballo blanco

ni que ponga nombre a todas las cosas

que parecen estatuas o criaturas de piedra

que pasean su anatomía de mármol

a la entrada de cada sepultura.

Nada de eso. Pero el sermón es recio,

su esqueleto está lleno de rabia

y se tapa la boca enajenado.

Tres veces se santigua antes de ignorarlo.

El niño solitario aguarda una caricia que no llega;

allí queda, fabulando entre la luz helada

donde un rincón de musgos lo alberga

y en el que aún permanece el lienzo oscuro

de un fragmento de noche que perdió su brújula.

Desde donde el sermón bebe su café amargo

un fiordo de luz se abre en el asfalto,

y suena el runrún de unos motores vacilantes

que marchan por el nervio de la calle

a algún lugar donde los borrachos

duermen despreocupados de toda esperanza.

Mientras tanto, cae la persiana de otra fábrica.

¡Aquí se acabó el trabajo! Grita un cartel

escrito a la pasada, con un desesperado crayón rojo

que goteó alguna sílaba sin consuelo.

Permanecen los hombres esperando

un minuto de paz o una cucharadita de paz

si más no fuera, metálicas las ropas,

los overoles de arena con sus burbujas negras

y sus filas de costurones que las mujeres

hicieron con sus manos emparchando la ropa de trabajo.

Está el silencio ante la fábrica muerta.

Sus blancas paredes, las que los perros mean

levantando la pata, están llenas de palabras

de colores. Son preguntas que no tiene respuesta.

Los obreros fuman lo que les queda de tabaco

y van juntando una furia bajo el pellejo duro

mientras corre la sangre por las venas.

IV

Dormirán los niños bajo la autopista.

Esos niños que están helados,

con sus rostros a las madrugadas de cenizas,

arrinconados en la noche bajo la cementera

de las colosales autopistas, llenas de hollín,

gemidos y dolores, donde pacen las ratas en rebaños

rabipelados, que mueven sus colas como minuteros,

donde tropiezan los sonámbulos con botellas negras

y largas sombras de criaturas desvestidas

que les ofrecen amor express por unos pocos pesos

o una desespera línea blanca hacia la muerte joven.

Allí dormirán, bajo la atenta vibración

de las largas antenas de las cucarachas

que alardean de sus alas como crinolinas

y danzan en la madrugada con torpeza.

Dormirán allí, nuevamente hoy, mientras

cae la helada dura desde la madeja de la noche.

Entre las paredes de cartón pintado,

las que el perro orinó de paso en su camino,

y donde se mete el viento que congrega

a las hojas abandonadas a su suerte.

Ahí será, donde los árboles en fila

agitan sus abanicos de estrellas

y los pájaros se posan en sus frágiles ramas,

porque esperan el momento en que la luna

cae en torrente sobre las cornisas pintadas

con leves tonos de acuarelas negras.

Donde los borrachos piden sus moneditas al que pasa,

los sonámbulos se acurrucan como pañuelitos,

y viejas prostitutas descartadas exhiben sus osamentas

tiritando exangües bajo la lámpara amarilla.

Dormirán dónde el abuso con su lengua penetra

hasta el insomnio de las mariposas,

indefensos entre en los eclipses de las hojas de un periódico

que saluda los viciosos ataúdes de los millonarios.

A la mañana, entonces, cuando vuelva el gentío,

aquellos que atravesaron a su suerte el nochicidio,

beberán la leche negra de la desesperanza.

V

Suena la música. Es necesario escucharla.

¡Hay que escucharla, hay que escucharla!

repiten furiosas unas dominicanas que bailan

con el torso casi desnudo pese al frío.

Las dominicanas danzan alegres,

siempre,

siempre.

Ríen con el frenesí de la música que escuchan.

Llega de una calesita que suelta sus perfumes

mientras un caballo blanco sube y baja monótono

desde el techo lunado al piso de maderas opacas.

Las dominicanas ansían los espejos donde mirarse

para pintar sus bocas y también pasar sus lenguas

por los clamorosos labios gruesos, por los dientes blancos,

y repetir el aliento tatuado con un ron caído del cielo.

Bocas pintadas.

Dientes blancos.

Labios nocturnos

van a besar a sus hombres que empeñan los piropos

y esconden sus malas intenciones debajo de un paraguas.

Otros hombres van de San Telmo a Constitución

juntando cartones y tumultos de papeles;

van como penumbras que no quieren ser nombradas,

y mientras pasan por la noche de las viejas prostitutas,

suena, entre todos ellos, una colonia de notas

que recuerda el solfeo con los puños cerrados

de un tango o de un atabal con su parche enharinado.

Empujan sus carros sobre dos ruedas

de una vieja y oxidada bicicleta,

carros de grises rumores y bolsitas de nylon y chucherías

mientras la boca reseca les tiembla ruborizada

y torvas gotas de saliva brillan como pequeñas amenazas.

Lo que quedó de la música,

la que sobrevivió al decisivo silencio,

se hace burbujas sobre las cabezas de los cartoneros.

Lucen como sombreros sus insomnios

de tabacos y ginebras de tantos abandonados

a su suerte entre los vendedores de bienaventuranzas

que prometen, prometen, sopa caliente, rubios vestidos,

muslos lunáticos y banquetes de sexos imposibles.

Por último, entre la muchedumbre,

corren los niños como ardillas

que saltan desde las terrazas

a las ramas peladas de los árboles,

cargando todavía sobre sus pequeñas espaldas

manojos de frío llegado en la madrugada

que les heló hasta los lagrimales cuando tocó sus ojos.

Si no agonizan esa noche,

sino vomitan su hambre en esa noche,

llegará la mañana como acostumbra

a meterse en los pequeños rincones de sus calaveras

y adormecerlos en la amnesia del paco quemado

en una pipa de aluminio ahuecado.

VI

Hay niños de nadie en la vereda, justo a la orilla

de donde se agrupan las palomas grises

que picotean el viejo pan de siempre.

Rueda el pan amarillo,

rueda como una pequeña piedra arenosa

hacia la profundidad de la alcantarilla

donde, también, se hunde el zureo de las aves

mordido de un lado al otro por las ratas

que celebran con un pequeño alarido la victoria.

Un árbol rompe la simetría de las baldosas

y otro –la clorofila de sus hojas en completa agonía–,

agita el viento como una pedrada azul

hasta que dobla la esquina desesperadamente.

Allí siguen los niños, al pie de la basura

apilada a la intemperie, donde el frío desemboca

de un paisaje al otro de los cuerpos

penosamente cubiertos por la ropa agitada,

(torpemente zurcida por alguna vieja, alguna vez),

y que sólo cubre la lisura rosa de sus hombros.

¡Ríen! ¡Ríen! Y las pequeñas nueces de Adán

suben y bajan por la espiga lanceolada de los cuellos

que se estiran levemente en dirección al sol

mientras sostienen sus redondas cabezas infantiles.

Las bocas son como sus sonrisas, breves;

y los labios ateridos se esmeran por no sangrar

una baba roja y otra blanca luego de la helada.

Son niños de nadie, y nadie sabe sus nombres,

niños de pequeñas sístoles

y más pequeñas diástoles a la vista de todos

los que pasan caminando indiferentes

con sus cruces y sus oscuros ataúdes a cuestas.

Llaman a las puertas de los gobernantes impasibles

que repiten apesadumbrados sus palabras bocarriba

y piden una vez y otra vez

que no vuelvan a llamar a ellas.

¡Nada de angustias! Claman. ¡Nada!

Y luego del clamor preguntan a los niños:

¿No tienen suficiente con las guirnaldas de cielo

que pasan por las terrazas después del viento helado?

¿Con los espejos de daguerrotipo de las nubes?

Nada de angustias equívocas.

¡Hemos pedido tantas veces la paz!

Sepan: bastante tenemos con la oscuridad de las callejas

donde agonizan las flores invernales,

y la claridad de las cortezas de las lámparas olvidadas

en las madrugadas de mujeres que dejaron fiebres

y delirios en las habitaciones de los nostálgicos burdeles

donde murió el último amor de cáncer.

Sólo bostezos para los niños de nadie,

tal vez una ceniza blanca de un cigarro,

el pulso de una mordida de araña,

el empeño de unos perros saltarines

que saben frotar sus mugres

contra las minúsculas rodillas,

mientras los niños de nadie los acarician

como si fueran esos minúsculos gusanos

que van ondulantes de un lado al otro de los muertos.

VII

La escarcha baja bailarina, ángel y astillas

cuando toca nerviosa las cabelleras de unos niños

que corren de esquina a esquina como locos.

Los niños corren y cantan,

los niños corren y cantan,

¡tantas veces! ¡tantas! ¡tantas!,

que el perro que los sigue a la carrera

a todas partes, se estira como sombra en dirección al viento,

cae torpemente ciego, gime, y muerde el diamante

de una estrella caída al agua de la alcantarilla.

Al fondo de la noche donde los niños llegan en racimo,

suena la gota caliente de una cumbia.

Es una cumbia roja o tal vez amarilla

del tamaño de los volados de una pollerita con puntilla negra.

Es el fermento de la música, del alcohol, de la neblina,

en un timbal que vibra heridas de amor de una muchacha

que exhibió su roja desnudez de flor entre los muslos

pero esquivó el amor de todos modos, para siempre.

Sobre los niños,

sobre el perro que cojea idiota,

sobre la muchacha sin amor

que escupe su última nicotina,

llega la blanca luna, tan blanca,

llega tan blanca que todo se ilumina por la calle,

y descubre la reunión de las pirañas

que preparan el asalto de unos viejos

que perdieron el último colectivo de la madrugada.

Un hombre entre cartones húmedos, debajo de la autopista,

pace los musgos de unas piedras y hace con un diario

un abanico negro con el que echa aire a la desgracia.

Mira indiferente a los niños

que corren y cantan a pesar de la helada,

que corren y cantan a pesar de la escarcha,

que corren y cantan mientras la noche se extiende

en todas las direcciones donde las muchedumbres

de gritos siguen de juerga hasta que el sol los quema.

Él los observa sin pronunciar palabra alguna,

no tiene nada que decir, no tiene reproches en la noche

en la que pasan de a uno los ataúdes de los abandonados

hacia el Riachuelo, donde sumergirán sus penas hasta empetrolarse.

A su espalda, vómitos, orines, odios, todas las agonías

que la gente arrojó por las ventanas de los solitarios vagones,

quedan entre rieles y durmientes para que las ratas

disfruten su banquete haciendo equilibrio entre las sombras.

Es que el último tren ha quedado varado, insatisfecho

de pájaros y niños y amoríos errados,

junto a una breve colina de basuras bajo una luz calcárea

y amarilla que toca los arrabales de los andenes muertos.

Todas las rejas se han abrazado a cadenas y candados

para que los descartados de la vida no perturben la calma

de la noche helada que momifica las voces hasta callarlas.

Gruñen los últimos perros del andén sus inútiles ladridos

mientras de la terraza de la magnífica estación, sobre la calle Hornos,

desde lo alto su estilo francés, cemento gris y mármol negro,

cae un pájaro ciego que golpea el piso como una esquirla muerta,

un ramito de diminutos músculos y livianas plumas.

VIII

Un gato de media noche huye de la luna

viento arriba, donde acoda el Riachuelo sus aceites;

pasta de gasoil y campo santo de lauchas y lagartijas

con el hocico en un rincón, donde recalan viejas botellas

con pedazos de ausencias arrojadas al río.

(Mueven sonámbulas sus colas lampiñas

e imitan el sonido de los oscuros abanicos rotos).

Una diadema de murciélagos ciegos quiere estrellarse

en los largos paredones de la barraca insomne;

vuelan en círculos negros antes del suicidio

que los congrega a la misa en la que está prohibido

marchitarse a destiempo, sin sosiego.

Es la vecindad del fango químico,

de la orilla gangosa de perros y sarnas

tartamudeando el lunfardo de todos los espantos oxidados

que flotan como pueden, escorado el corazón

de lado a lado, naufragando el futuro

de este a oeste de la saturnina marejada.

Llega una mujer llorando al exacto

lugar donde acaba la luz entre borrachos

que cenan ginebras y porritos baratos.

Lleva un dolor a cuestas

que va colgado a su cuello como guirnalda negra.

Llanto de cristalito azul rueda por las mejillas

espolvoreadas con colorinches de recientes cenizas.

Todo el cementerio se le ha venido encima;

los sustos apilados en los nichos,

los huesos abandonados a la huida,

el esqueleto roto a varillazos,

el espanto sonámbulo de los que aún respiran

costras de caliche en sus intactas sepulturas.

Se santigua tres veces con los puños crispados.

Tres veces llama a dios que está demasiado lejos

y no responde el nervioso mensaje que la mujer repite.

“¡Ay, dios mío! ¡Ay, dios mío! ¡Ay, dios mío!” clama,

pero no oye ni el raspón de la uña de un gato por respuesta.

Luego, amargada, reza de a ratos el padrenuestro

que aprendió en las calles donde los sumideros

cuando padeció solitaria la primera despedida.

¡Adiós amor! ¡Adiós la juventud ardiente!

Y dijo: “aquí me quedo con el vientre lleno”

en la madeja de un desierto lúbrico

del tamaño de un pañuelo de blanca arena muerta.

La anatomía de sus labios es fría como la noche helada,

y el rush furioso de la madrugada hace escarchitas rojas

contra la blanca saliva que descubre su lengua.

Los borrachos quejosos, ojos de narcóticos entreabiertos,

descifran las mascaritas que pasan y se burlan de ellos,

de sus penumbras atascadas en la madeja de perros

que apretujan contra ellos sus oscuros traseros.

La mujer empuja un carro donde lleva unos niños.

Uno,

dos,

tres,

cuatro niños.

No les dice sus nombres, al cabo nada importa,

tan sólo grita ¡niño! ¡niño! ¡niño! ¡niño!

por cada uno que llora escondido en sus mocos.

¡Niño! ¡Niño! ¡Niño! ¡Niño!

Así regaña a cada uno y les promete algo

que ninguno de ellos en verdad comprende.

Atraviesa la calle por la pequeña noche

donde la luna sonámbula no se atreve a exhibirse.

¡Ay, mujer! Tu paso hace el eco de las abandonadas,

de las despreciadas que perdieron

el amor hace un momento,

o lo perdieron ayer, o nunca lo tuvieron.

Bajo la cabellera, los ojos tumefactos

de tanta lágrima fría, miran aquí y allá

buscando un reparo, un sosiego caliente

donde dormir los niños al menos esa noche.

Los borrachos le ofrecen sus frazadas roñosas.

Entre las ruedas de los carros hay cartones, trapos,

mangas de camisas, botamangas gastadas,

esquinas de bufandas y papeles resecos

con los que hacer un muelle para los cuatro críos.

El hambre llena el estómago de los niños pobres,

los cruza como un espina por el flaco pellejo.

¡Pan! ¡Pan! ¡Pan! ¡Pan!

Cada uno exige a su turno. Más que exigir, gimen.

La mujer se deja caer contra la mugre apilada.

No tiene pan. No tiene leche.

Canta una última canción de banquetes

y pide un poco de tabaco, un porro a medio fumar,

una caricia de lengua a la ginebra,

y ofrece el oscuro beso de su amor express

a los viejos hombres que pasan moribundos

rumbo al último reposo de los desposeídos.

IX

El tren se ha detenido. Llegó a la estación

e hizo temblar los pequeños promontorios

donde avientan sus penas los desposeídos.

Tierra y minúsculas piedras de alquitrán

encierran los perfumen de los trenes

hasta que vuelva a gritar otra locomotora.

Cuando se oiga ese grito, los perfumes

huirán como hormigas en todas direcciones.

Hasta entonces, los empobrecidos descansarán

allí montados sin importarles el vendaval

que arroja el río desde sus orillas.

¡Chipa! ¡Chipa! ¡Chipa! Grita una vieja

que orilla la centena de arrugas en las manos.

Uno de manos grises ofrece pañuelitos de papel

y otro, antes de la primera puerta, promete una suerte

oculta en el entusiasmo de un cartoncito dorado.

Hay un reino de obleas rosas, violetas y amarillas

que se ofrecen como frutas multicolores a unos niños

que miran suplicantes los brillantes envoltorios de las tentaciones.

Las madres los llevan a los empujones

a un destino que ellos conocen casi de memoria.

Sale apresurada la muchedumbre de los vagones.

Diez hombres,

diez mujeres,

cien niños.

Cien hombres,

cien mujeres,

mil niños.

Corren por el andén interminable

y las palomas escapan hasta los capiteles

de las formidables formaciones de hierro

que los ingleses inventaron hace más de un siglo.

Sale el hombre envuelto en su bandera.

Luce una pechera blanca.

Luce una gorra blanca. A su frente,

estampada tres letras de color celeste.

Un sol de patria va azul sobre su espalda ancha

y el nervio de la multitud se le nota en la cara

cuando habla a quien camina a su lado

como una sombra que hace equilibrio

con la cabeza estrujada dentro de un gorro de lana.

Más atrás llega el hombre con la estampa de una santa rubia,

que sonríe siempre a los humildes

que baten a todo ritmo el parche seco de sus redoblantes.

Apuran el paso los hombres, van de prisa,

siguen a la multitud que también los sigue

sombra a sombra con ruidos de zapatos viejos.

A todos los que atraviesan el andén

montones de vientos los despeinan,

son vientos que ejercen la medida exacta de las aves

que dan vueltas en círculos bajo el techado de vidrio

de la estación de trenes que ahora huele a pan caliente

y a garrapiñada azucarada en la vasija de cobre.

Sale la mujer y con ella van los hijos en fila.

Uno grande al frente, de prisa;

otro a su lado, los ojos bien abiertos,

las niñas, la campera morada,

la risa anclada en los infantiles labios rojos.

Y atrás otros niños que escapan ilesos de las sombras

que los hierros arrojan desde sus oxidadas alturas.

Un hombre viejo arrastra un changuito,

¡Pan y juguito rojo!, grita.

¡Pan y juguito rosa!, grita.

¡Pan y juguito verde!, grita.

Del color que quieran los niños de la calle.

Los hay color de fuego,

los hay color de ranas,

los hay de paisajes, de lunas,

de hojas, de sombreros.

En la estación de tren la multitud

despliega las enormes banderas.

En altísimas cañas se alzan por encima

de todas las cabezas, de todos los sombreros

y cada uno sabe qué persigue esa fría mañana.

Afuera, negros keniatas reparten sus menudencias

manta a manta por toda la vereda

y hablan la jerigonza de un lenguaje inescrutable.

Cerca de los negros que venden baratijas,

a los policías los arroba el recuerdo de la última golpiza.

¡Pega! ¡Pega! ¡Pega!

Aquí y allá a este y a este otro,

donde más le duele, en la niñez que huye a la corrida

de escudos y garrotes que surgen de la nada

contra sus pequeñas cabezas.

Nadie se detiene, todos marchan y marchan

y gritan algunos cantos que se pierden

en la anchura de la enorme avenida.

El Metrobús ha quedado sembrado

de pequeñas quejas, de lamentos gentiles,

de bolsitas de nada y de algo de yerba humeante.

¡Techo, tierra y trabajo!,

claman,

y el pan nuestro de cada día

dánoslo hoy,

dánoslo aquí y ahora,

claman.

Danos ahora el techo,

Danos ahora la tierra,

Danos ahora el trabajo

y el pan nuestro de cada día,

dánoslo hoy, ¡hoy!,

porque el hambre diseca

la bienaventuranza.

Porque el hambre vuelve en harapos

la piel de las mejillas,

la anatomía del ojo hace estéril

que no puede ver al cielo

sino como el pequeño cementerio

donde enajena sus sueños definitivamente.

El pan nuestro de cada día,

dánoslo hoy, ¡hoy!,

porque el hambre embalsama

los rostros, los momifica de arrugas

que esconden en sus pliegues

tan antiguos lamentos que da pena mirarlos,

lanza a los esqueletos al galope del odio

y sacan esquirlas rojas de cada arteria roja,

hasta que no queda más

que un famélico corazón exangüe

errando de desgracia en desgracia

hasta la última estación de todas las sepulturas.

X

¡Ay el señor presidente!

Recuenta sus maldiciones en un cuarto oscuro

que huele a yerba vieja, a gato rancio,

a pastel de gusano y a madres moscas

que zumban extraviadas por las heces del amo.

La urna ha perdido su expresión perruna,

el sufragio se arrastra como el gran cocodrilo

que muerde la anatomía del dicente.

¡Ay el señor presidente!

¡Su enojo es del tamaño

de una montaña de maldiciones!

¡Tanto odio!

No entiende.

¡Tanto odio!

No entiende.

Impúdico promete:

no quedará viejo de ojos vaciados,

sus cuencas esqueléticas

hasta la mejilla rota con una piedra roja.

El frío bajo la piel, escarcha blanca,

le abrirá las arrugas como una sierpe seca

y los abandonará arrinconados,

allí donde la luz no llega para que no sean vistos

pidiendo pan, pidiendo pan, pidiendo pan.

¡Un pedazo de pan, por el amor de dios!

El pan nuestro de cada día ¡dánoslo hoy!

¡Hoy! ¡Hoy!

¡Ay el señor presidente!

Ojos celestes sin cielo.

¡Ay el señor presidente!

Sin amor, impasible,

sonámbulo en miasis,

imposible, supremo,

lixiviado perfume,

pensando en otra cosa,

tal vez soñando con Florencia,

donde su palacio se desespera lujoso,

soñando con el domo de tejas de terracotas rojas

que diseñó Brunelleschi.

¡Ay el señor presidente!

Te ha de sacar la comida de la boca

en este invierno que quema los párpados

y que hiere las manos hasta quebrar

los enfermizos huesos de los dedos mordidos.

Furia del billete verde.

¿A cuánto está la cotización del dólar?

Ruinas. Ocasos. Cínicos faraones offshore

de paraísos fiscales donde brotan gramíneas

las estafas engordadas de pura plusvalía

de obreros y de obreras que así dejan su vida

pedazo por pedazo, día a día.

Pero los niños no serán privilegiados.

No sólo lo ha dicho el señor presidente.

Lo han anunciado a trompetazos

toda la corte de ministros.

Aullaron desde los orinales

de una montaña de papeles:

los niños no serán privilegiados.

Serán los últimos, no los primeros.

Así no tendrán por qué quejarse

del frío de alfileres blancos en la pequeña sangre,

ni del hambre rugosa como piedra negra

en el espacio preciso donde duele la panza.

El señor presidente no permitirá sus lamentos

porque entristecen al Mercado que todo lo devora.

El Mercado asesina mientras deshoja el árbol de la vida,

mira por la cúpula de las bóvedas donde indeciso

el cementerio usurero pasa de un lado al lado de la muerte.

Pide su porción de carne a toda hora,

carne encenizada en una línea, una aspiración

harapienta en la merienda para pasar

entre abanicos y tumbos de borrachos

a sorber una humanidad de un solo bocado.

Carne de púber, el torrente de su rojo corazón

a dentelladas y luego la lengua saboreando.

Los niños no tendrán cómo quejarse,

sus bocas serán cosidas, sus ojos vaciados

con una cucharadita de veneno

y almendras de piedra pómez,

para que aprendan de una vez por todas.

Eso está asegurado.

¡Qué aprendan! ¡Ya es hora!

El Mercado escarmienta como el buen asesino.

Lo ha dicho el señor presidente,

ninguno quedará en pie después de sus palabras.

Sólo será el Mercado el gran sobreviviente.

El señor presidente exige que comprendan:

los niños y los viejos morirán entre aplausos

de una platea de nerviosos alacranes

paridos no hace más de cuatro años

en el útero amarillo de una graciosa financiera.

Morirá Juan.

Morirá Pedro.

Morirá José.

Morirá María Magdalena.

Morirá Sara.

Morirá Rut.

Morirán helados.

Morirán hambrientos.

Si los niños mueren el Mercado se sentirá seguro.

¡Ay el señor presidente!

Ya llega el momento, ya llega el momento.

La comunión está demasiado próxima,

el pan y el vino, el reposo de la muchedumbre,

el pan y el vino, y la voz la muchedumbre

que exige el pan nuestro de cada día.

Todos.

Todos.

Todos.

Caminando desde el santuario

donde las muchachas confiesan sus amores

y los viejos piden el perdón divino.

La muchedumbre sale de entre

los fragmentos del ímpetu del día,

se agolpa tras sus coloridas banderolas

y asume la convicción del combatiente.

XI

Estaban los dos muertos. Sin atajos.

Hambre a hambre. Los ojos muertos,

sin entierros, hacia el cielo encapotado.

Cielo de pequeños eclipses matutinos.

Arrinconado el muerto, laxo,

las manos blancas y el pedazo de pan

olvidado entre los viejos dedos

de dolor antiguo y conocido.

Estaban los dos muertos. ¡Qué silencio!

Tan sólo un decisivo golpe al pecho.

Furia en el pecho roto. Roto.

Una pobre raíz blanca, una corteza débil,

¡tanta humana fragilidad!,

costra de harina blanca, también saliva,

y el hueso que corta el rosado pulmón

y lo agoniza en minúsculos pedazos. Roto.

La pequeña anatomía de la sangre

se hace hemorragia caliente hasta los labios.

Los dientes rojos llaman a los gusanos

que lamerán la muerte placenteramente.

Los hombres mueren. Mueren.

¿No es de la vida de qué hablamos?

Frágiles muchedumbres la de los nadie,

apenas un clamor bajo la redonda lente

de una cámara que filma al muerto

como a un vegetal exhausto.

Una mustia congregación de excusas

explica y explica el tropiezo del viejo

con la muerte. Un pequeño garrote.

Una trompada extraña. Y el pequeño corazón

desnudo que no puede seguir latiendo.

Muere el anciano con su hambre a cuestas.

Así de simple adquiere el color de estatuas.

Lo rodea una piara de guardianes

que repasa la agonía de su olor

con sus largos hocicos afilados.

Estaban los dos muertos. Asesinados

con olor cuestas arriba, donde la luna

huye por las terrazas hacia el río.

Muere el hombrón las manos a la espalda

con la aleve patada en el pecho

que sonó a furia en la carne

en el pellejo, en el suburbio de su osamenta

pálida y analfabeta que se desintegra

como un terrón de calcio envejecido.

Algo de alcohol en el aliento,

algo de la oscura sustancia

de la promesa de su cementerio,

caminando inocente hacia el golpe final,

la bota enajenada, la máscara de vidrio negro

y la espuma de alacrán del homicida

manchando cínica el paño negro del asfalto.

Y mientras los hombres morían camino

a ningún lado, la mañana huía por la muchedumbre

de San Telmo que agitaba el cirio azul

de un espejo recién llegado del cielo.

Las muchachas alegres distraían sus dudas

ante las miradas de unas negras

que ofrecían su amor por las esquinas

mientras competían su falsa rubiez

de incomparables tinturas amarillas.

Y otros negros de nombres imposibles

ofrecían mejillas, rincones, pájaros, elixires,

a los turistas que cabeceaban incrédulos

como si en algo se parecieran los unos a los otros.

Unos iban dólar a dólar, euro a euro,

mientras los muertos sin atajos

arreaban sus ataúdes a su destino último.

La piara, atenta, revisó los bolsillos

del moribundo viejo. Por las dudas.

Tan sólo una cuchara pequeña llevaba en el bolsillo roto.

Una pequeña cuchara de madera verde

para una breve sopa. Era todo lo que deseaba.

O un pedazo de pan tal vez quisiera, también.

El milenario pan lo sana todo

pero no sabe como deshacer la muerte.

O tal vez deseaba el rubor del chocolate en la garganta.

Hambre a hambre, golpe a golpe,

los hombres mueren en las grises orillas

de los adoquines. Suena el resabio de un tango

que abandona su noctámbula expresión y melodía

y todo acaba. Todo acaba.

——–

Poemario publicado por: http://www.samantaralbhabna.com/index.html

revista de arte y cultura de la India

Enviar aplauso

Enviar aplauso

OPINIONES Y COMENTARIOS