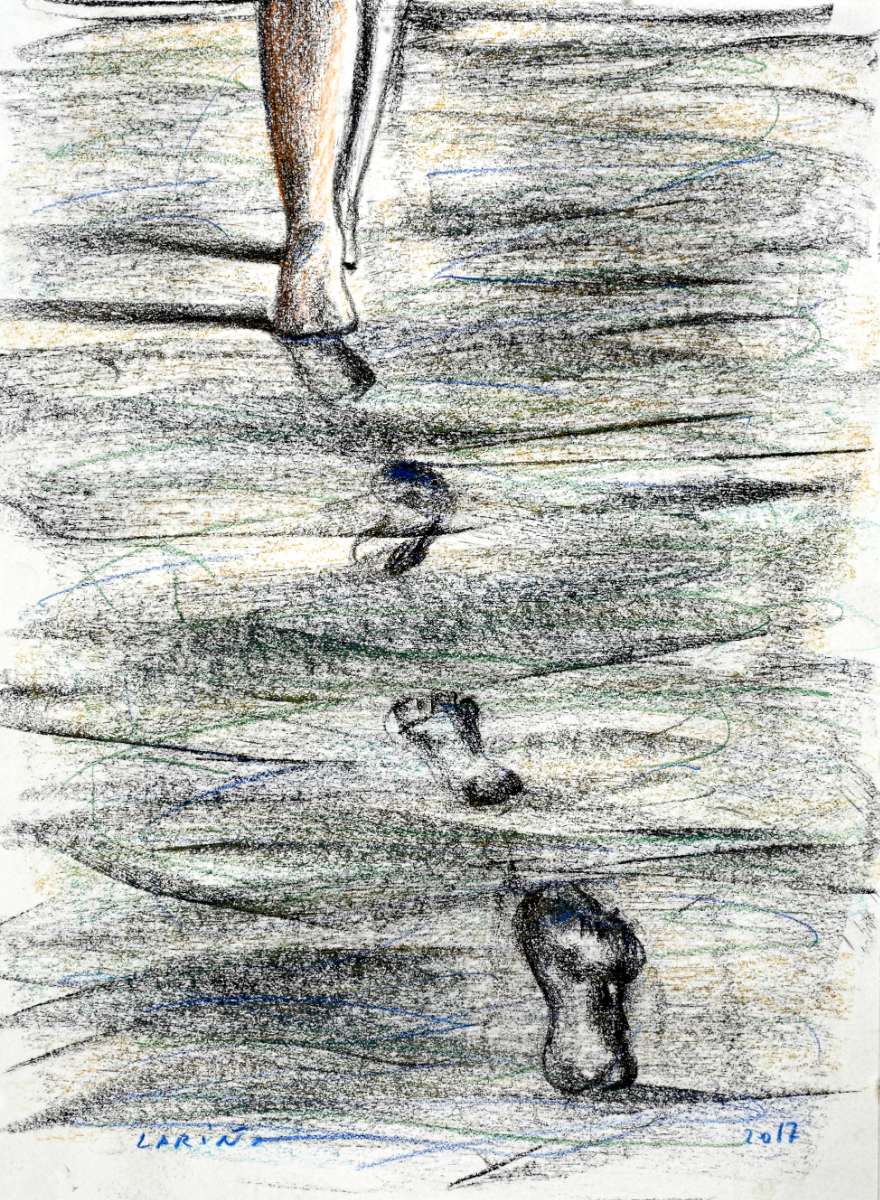

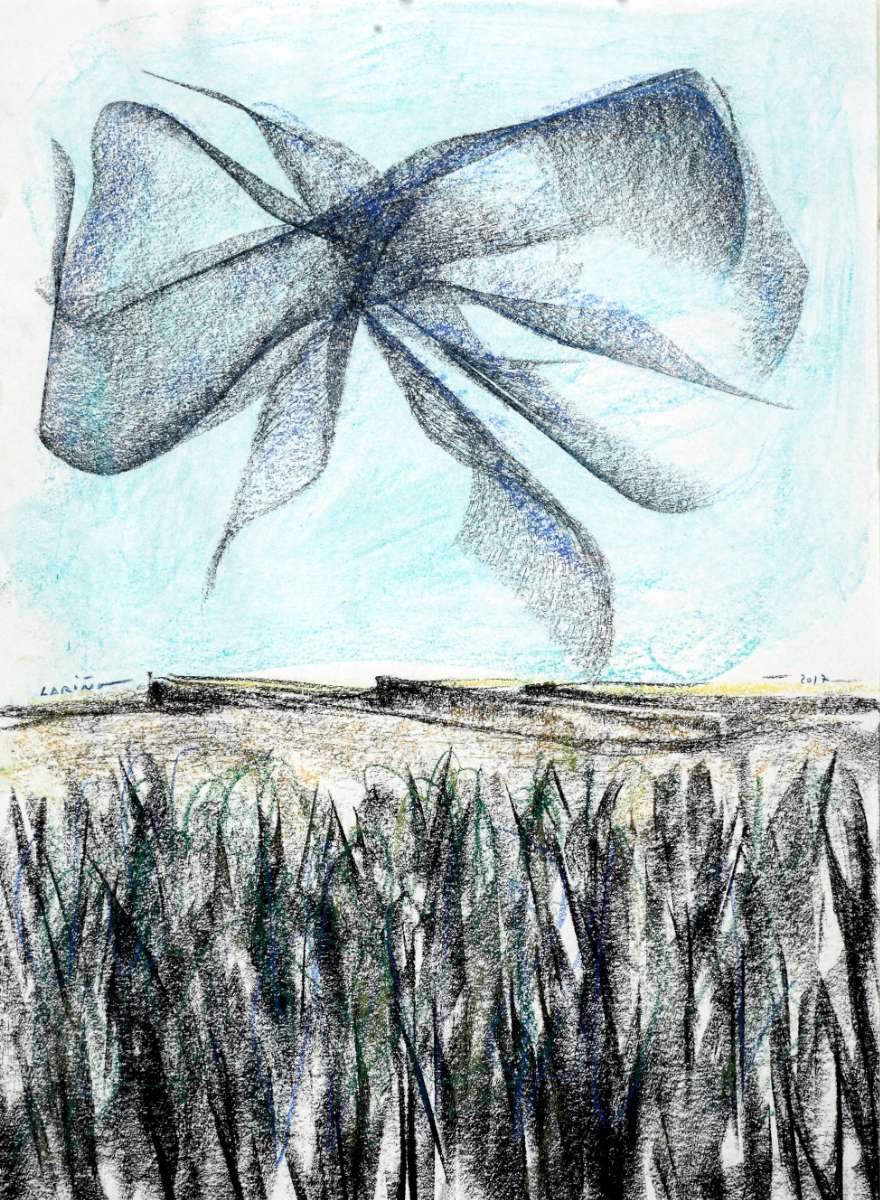

Había una vez unas águilas que volaban siempre en círculo porque no sabían qué dirección tomar. Un día una de ellas se apartó del grupo y alcanzó, después de largo tiempo, una playa solitaria. Desde lo alto divisó a una chica que avanzaba sobre la arena. Pasó un buen rato observando que sus movimientos parecían un baile. Avanzaba, se detenía, giraba, agitaba sus brazos, inclinaba su cabeza. A veces se sentaba como descansando, y luego recuperaba aquel modo alegre de progresar. El águila regresó entonces junto a sus compañeras y les propuso hacer algunos cambios. Todas escuchaban sorprendidas pero accedieron a imitar las nuevas formas de vuelo que llegaban desde el mar. Con renovada alegría siguieron a la exploradora hasta aquella playa escondida. Allí esperaron largas horas la llegada de la chica, que finalmente apareció en la lejanía. Esta vez sus movimientos eran muy lentos, cadenciosos. Las águilas estuvieron cuidando su caminar desde el cielo, como si esperara que el baile volviese a aparecer. Finalmente la chica alcanzó el extremo norte de la costa, donde la vegetación comenzaba. Allí se sentó frente a un árbol que vibraba con la fuerza del viento. Las águilas, indecisas, retomaron su vieja costumbre de volar en círculos sobre la zona en que estaba la chica. De pronto ella alzó su mirada para observarlas. Puesta en pie imitó su movimiento circular, al principio muy lentamente para poco a poco ganar velocidad. Y todavía no sabe uno de qué forma y manera, el propio árbol, alegre, giró su tronco y soltó sus ramas que agitándose hicieron desprenderse hojas de muchos colores. Y así comprendieron las águilas el mensaje de que para volar en libertad, lo mejor es dejarse llevar. Alcanzando con sus picos una hoja cada una de ellas, regresaron a sus nidos mientras la chica giraba y giraba sobre la arena, imaginando que con los pies sobre aquella tierra, era también capaz de volar.

Había una vez un pequeño poblado en el sur de la llanura que un día fue el bosque del frío. Durante muchos años los árboles frondosos cubrían ambos lados del sendero que lo atraviesa. Sucedió que en épocas de un calor asfixiante, cuando la lluvia dejó de aparecer, la caída de las piñas secas desde las ramas sobre piedras provocaba chispazos que hacían prender el fuego en el suelo de aquel bosque. Las gentes del poblado consiguieron las primeras veces apagar aquellos incendios, y organizaron grupos de vigilantes que cuidaban de sofocar al instante las primeras llamas que aparecían. Pero a pesar de todos los esfuerzos el bosque acabó consumiéndose a causa de aquellos hechos. La vida del poblado cambió mucho desde entonces. La llanura tendría que esperar muchísimo tiempo para volver a poblarse de árboles, de modo que sus gentes comenzaron a buscar alguna manera de sustituir la falta de aquella importantísima parte de sus vidas. Entre los habitantes se extendió el rumor de que todas aquellos incendios eran consecuencia del encierro del niño que tuvo la mala suerte de haber provocado el incendio del granero. Ocurrió que al abandonar por descuido una vela encendida junto a un depósito con mucha paja y hojas secas, el viento provocó que cayera y se prendiese un fuego que a punto estuvo de acabar con todo el poblado. El chico pasó largos días encerrado porque los más severos le culparon de aquel desastre. Fueron días muy tristes porque se sintió muy culpable por lo sucedido. Poco tiempo después comenzaron los incendios del bosque. En cuanto al chico, una vez le soltaron consiguió hacerse con las llaves de quienes le castigaron y durante la primera noche cerró todas sus puertas mientras dormían. Nadie volvió a saber de su paradero desde aquel día, aunque otros niños cuentan que no vive lejos, que a veces en sueños se reúnen y juegan, y que nunca, nunca, nunca, piensan que el fuego pueda alcanzarles con él.

Había una vez un grupo de islas muy pequeñas que ninguna persona había descubierto. En ellas se reunían las «tortugas sordas», que solamente pueden encontrarse en las aguas del Océano Pacífico. Estas tortugas emiten un sonido fortísimo que recuerda mucho al barrito de los elefantes, pero que al parecer a ellas no les afecta en absoluto ya que no cesan de comunicarse mediante el mismo, de sol a sol. En la mayor de aquellas islas, la que tiene una colina recubierta de líquenes anaranjados, deben depositar sus huevos cada ciclo lunar las mamás tortuga. Y poco a poco esta colonia de Testudines ha ido creciendo. Las más mayores de entre ellas, que ya han leído muchos libros y muchos cielos de estrellas, consiguen que cada jornada al apagarse la luz del día, el silencio se quede a sus puertas.

Había una vez un precioso valle en el este de las montañas antiguas. Casi nunca era visitado porque durante las épocas del hielo, los forajidos se apropiaban de todas las pertenencias de quienes llegaban hasta los caminos que lo atraviesan. Con el tiempo, la falta de viajeros provocó que las bandas furtivas marchasen a lugares más transitados y es así como el valle creció en una intensa calma que ningún hombre alteraba. La aparición de los primeros caballos salvajes nadie puede concretar cuando ocurrió, pero se sabe hoy que son ya muchos, que cabalgan libres, trotan, juegan y relinchan alegremente a lo largo y ancho del valle. Y por los picos de aquellos montes un mensaje instalado en los susurros del aire convence a casi todos los que se acercan : existe otro camino, pues de aquello hay que cuidar.

Había una vez hace mucho tiempo ya de ello, una flor de azúcar gigante que flotaba suspendida al otro lado del maizal, cerca del acantilado. La leyenda cuenta que las primeras flores de azúcar estaban guardadas tras la puerta que queda bajo el puente que sale desde la parte oscura del «Castillo de las Torres Inclinadas». Cansado de acumular tantos tesoros, el mago que cuidaba del castillo invitó a quienes quisieran conquistar su premio, participando en una prueba. Así es como muchos aventureros se aproximaron a la calzada que conduce a la puerta de entrada y aceptaron las reglas del concurso propuesto por el mago. Cada uno de ellos podría escoger una flor de azúcar e intentar que ella le siguiese, pero tan solo una saldría de allí. La prueba duró varios días en los que los participantes fueron dándose por vencidos sin resultado, hasta que uno de ellos se acercó hasta el mago para comunicarle que había logrado que su flor saliese del castillo. El mago comprobó que efectivamente una de ellas ya no estaba junto a las demás, y preguntó cómo era que ella no le había seguido para conquistar su premio. El chico le dijo entonces que solo hubo una forma de convencerla y que ahora debía marcharse a su encuentro. Tras unos instantes pensativo el mago entregó su premio, y el muchacho caminó silbando alegremente en dirección al maizal.

Había una vez un sueño que se presentaba cada cierto tiempo y sin avisar, en las siestas más breves. A menudo provocaba extrañeza su mensaje, pues el trayecto en barca cruzando el lago estaba acompañado por una conversación que abordaba muchos temas. Y la intuición y la duda que en cada uno habita pasaban a la otra orilla en ese breve espacio de tiempo. Ya de regreso, recomponiendo el gesto y la luz en tu estancia, el recuerdo de la contemplación ensimismada de la naturaleza, despedida y saludo de bienvenida que guardar hasta que vuelvas.

Enviar aplauso

Enviar aplauso

OPINIONES Y COMENTARIOS